左から西村さん、飯間さん、平山記者、稲川さん、見坊さん

8月11日昼に東京・渋谷でイベント「国語辞典ナイト7」が開かれました。「国語辞典ナイト」は、三省堂国語辞典編集委員の飯間浩明さん、辞書コレクターの西村まさゆきさんらによる、2014年11月に第1回が行われた辞書ファンの集いです。

「校正・校閲スペシャル」と銘打った7回目の今回は、レギュラーメンバーの2人の校閲者、稲川智樹さん(講談社編集総務局校閲第2部)と見坊行徳さん(三省堂国語辞典初代編集主幹・見坊豪紀の孫)に加え、ゲストとして毎日新聞校閲グループの平山泉記者も登壇し、さまざまな角度から校正・校閲について語り合う会となりました。

盛りだくさんな内容でしたが、今回は本編の「校正・校閲スペシャル」で語られたことの一部をご紹介します。

目次

校正・校閲とは

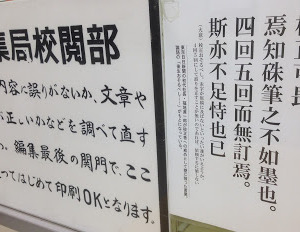

まず、見坊さんが「校正・校閲とはどういうものか」を説明しました。これはその最初のスライドですが、どこか変ですね。すぐわかるところがいくつか……。

実は7カ所も修正点がありました。分かるでしょうか。

どれも実際にありうるものだといい、字の間違いだけでなく、位置や図版などさまざまな点に注意が必要だということがわかります。

常にひたすら考える

このほか、見坊さんが直しの入れ方を実演しながら見せた例には、「校閲者は、判断しますん。」という文章を、どうするか?というものがありました。

見坊さんは「しません」なのか、「します」なのか。いや、そのまま「しますん」というネットスラングの可能性もあるとした上で、それは最終的には校閲にはわからず、判断は著者、編集者に委ねられると説明します。

では、「誤植が後を断たない」のようなものはどうか。以下のように説明しました。

辞書を見ると、「あとをたたない」の「たつ」は「絶つ」がほとんどなので、こちらは直していいだろう、しかし「あと」は辞書によって「後」と「跡」が両方あり、決まらない。多い方に合わせてなど一定のルールを決めて依頼されることもあるが、判断がつきにくい場合も少なくない。

正しい日本語があってそれに直す作業なんでしょ?というイメージをもたれるが、そもそも「正しい日本語」なんてなくて、どうすればいいか迷うことばかり。どう直すかというのは決められないけれども、今のゲラにとって何が最適かということは常にひたすら考えていかなければいけないので、判断しないというわけではない。一日に何回も「わからん」と独り言を言っている。

そして「わからないなかで、本のためにいかに最大限貢献できるかというのが腕の見せどころ。非常につらい仕事だが、著者、編集者、印刷所の方と同様、本を良くしたいという愛を持って仕事をしていきたい」と見坊さんは思いを述べました。

校閲者が目を留めるところ

次に平山記者が登場。

まず、校正・校閲ってこんなところに目を留めるんですよ、という例をクイズ形式で説明しました。

この原稿、どこがおかしいんでしょうか。

まずわかりやすいのが「市原暑」。「署」が「暑」になってしまうのは、「よくあって、しかも見逃しやすい変換ミス」といいます。

答え合わせでは、「ここが怪しい」と思わなければいけないところを赤で示していました。

この人物が48歳だということの何が問題なのか。

「本名だとしたら、昴(すばる)という字は人名用漢字に入ったのは1990年なので、48歳だとありえない、年齢が違うのか字が違うのか。『昴』でなくて激昂の『昂』かもしれない」

千葉地検はなにがいけない? 略式起訴は区検がやるものなので、地検はやらない。「校閲的には、特に新聞の校閲記者は気づかなければいけないところです」

「電磁的記録記録媒体陳列」と「記録」がダブっているのは間違いではないのか?

これは正しい。一部省略してあるが法律の文言で、こうでなくてはいけない。逆に「間違っていると思って、とろうとしたりしてしまうことがよくある」。

飯間さんが「一般には分からない、一種の探偵業のような仕事」だと感想を述べました。

空気が読めない?三国

次に飯間さんが「国語辞典をつくる立場から質問」。どれくらいの数の国語辞典を参考にするかと聞かれ、平山記者は「迷うような場合はいろいろ調べ、5冊くらいは見る」。

続いて「では特に参考にする国語辞典は?」という質問には「個人的に手元に置いてよく使うのは三省堂国語辞典」と答えました。

飯間さんは「三国編集委員の一人として、うれしいけれども、ちまたでは三国は校閲に向かないと言われているそうなんですが、そうなんでしょうか、またなぜなんでしょうか」。

平山記者は、新聞が認めていない慣用句の言い方などでも、三国だけが認めている表現がある、と説明。

<「采配を振る」について、毎日新聞は「振るう」を許容してないが、三国は「振るう」も認めている>

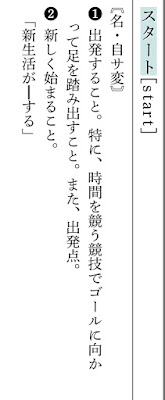

最近も「スタートする」というのは自動詞だから目的語をとる場合は「〜をスタートさせる」としましょうと後輩に指導していて、そのために「スタートする」は自動詞か他動詞かを辞書で確認してみたら、見た中で三国だけが「新体制をスタートする」といった他動詞の用法を認めていた、という例を挙げました。

<三国、明鏡、新明解の「スタート」。「自」は自動詞、「他」は他動詞、「サ」「サ変」は「する」をつけて動詞になるサ変動詞ということ。三国だけ「自他サ」と他動詞を認めている>

三国が認めているために直そうと言いづらくなるところがある。でも他の辞書ではなくて「三国だから…」という面もあるといいます。

飯間さんは「三国はクラスに一人くらいいる、決めたのに、質問いいですか、って言うような、空気が読めない人みたいな感じなんですね」と苦笑しつつ「でも独自の調べた結果を書いているということなんです」。

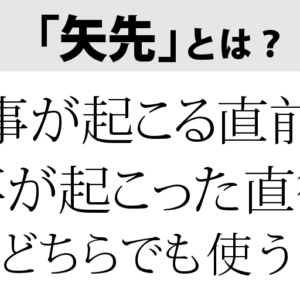

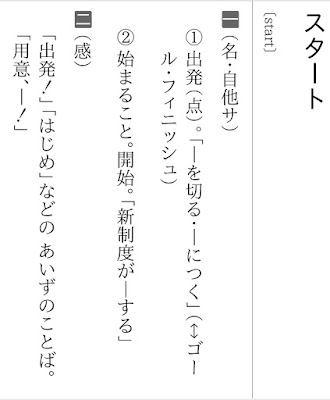

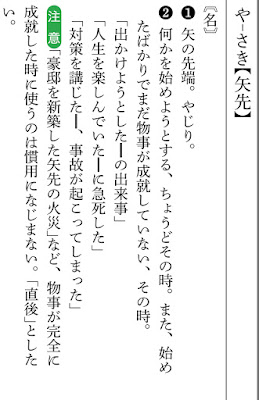

もう一つ、飯間さんが「矢先」の例を挙げました。「②の『しようとしたその時』という意味はどの辞書にもあるが、三国では③の意味がある」

平山記者は「直後という使い方は新聞では使わないことにしていて直後の意味なら直後と書きましょうと決めている。しかし、原稿を書く側に直すようにいうときに、三国にあるじゃないか、と言われてしまうと……。三国は、ちょっと……といいたくなる」。

<明鏡の「矢先」。「直後」の意味は「慣用になじまない」としている>

飯間さんは「新聞は、ちょうどその時か、直後か区別して報道しないといけないから、あいまいな言葉だと困るということなんでしょうね。でもまあ、日本語的には両方あって、夏目漱石の用例もあって、実は広辞苑にもあるのだが、三国だけ変なことを、といわれるんです」。

校閲の存在意義とは

次は飯間さんが「校閲の歴史」について解説。

校正・校閲といえばまず出てくる人物として東京日日新聞(のちの毎日新聞)社長だった福地源一郎を挙げました。校正係にしっかりしてくれと論語の「後生おそるべし」をもじって「校正おそるべし」という張り紙をしたエピソードを紹介。「校正は原稿に劣らないほど重要だという意味で、名言であり、語り継がれている」とし、「それが毎日新聞(の前身)の人だったというのは示唆的」と述べました。

また「校正について研究して本を最初に書いたのは大阪毎日新聞(毎日新聞のもう一つの前身)だった」と、1928年の「校正の研究」とその改訂版として40年に出た「文字と闘ふ」という2冊の本を紹介。

「校正の研究」で重点的に論じられていたのは漢字やかなの誤りで、漢字の間違い例や旧仮名の仮名遣いがたくさんとりあげられていた。一方で「汚名挽回」「的を得る」のような言葉の使い方はほとんどとりあげられていない、関心事になっていないことを示しました。

「昔はまず活字をそろえることが大事で、慣用句の意味は二の次、三の次だった、とにかく誤植がないように、というのが戦前から80年代までの最大の関心事だったと考えられる」

日本人が言葉の間違いに関心を持ち出したのは戦後だいぶたってから、という流れを説明します。

そういった中で毎日の校閲部が80年、「汚名挽回」など誤用とされる言葉についていくつもとりあげられた「日本語最前線」を出したことに触れました。

さらに90年ごろからは何冊も本を出しているが、その内容から感じられることとして、「毎日の校閲は言葉に悩み、どう書けばいいかということを追求してきた部署」と述べました。

飯間さんは、平山記者が90年代の本の中で「拍子木切り」でなく「拍子切り」になっていた例を取り上げ、拍子木をイメージできない人がいるかもしれない、また、「マッチ棒状に切る」という言い方もあるが、マッチ棒もなくなりつつあるのでどうしたら伝わるかという悩みを書いていることを紹介。

そして「校閲の人は悩むんです。どう書いたらいいのか。間違いとはなかなか言えない、間違い、正しいってわかんないな、というところに校閲の存在意義があるんじゃないか」とまとめました。

校閲は「ひたすら地味」?

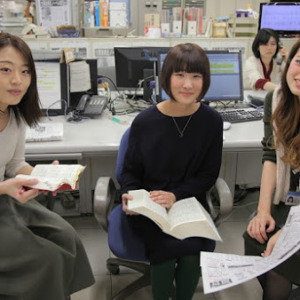

今度は稲川さんが、出版社の校閲の仕事について、実情を説明。

ドラマ「地味にスゴイ!校閲ガール・河野悦子」で校閲という仕事が知られるようになったが、自分で事実確認をしたりするのは校閲の仕事じゃない、おきて破りだといいます。

稲川さんの作業机

現実は「地味なだけ」で、ひたすら机に向かい、たまに図書館に調べ物に行き、しょっちゅう居酒屋に行く程度だと冗談交じりに紹介しました。

仕事をする姿勢として紹介したのは、中央公論社で校正をしていた長谷川鑛平さんの文章。

小池昌代さんの短編小説「青いインク」にある「校正は、限りないマイナスを、ただいっしんに『ゼロの地点』に引き上げる仕事」という部分も引用しました。

推敲(すいこう)や添削ではなくましてや追加の取材をしない。間違いを直し、著者の考えをそのまま世に出すのが校閲者であると説明します。

校閲は辞書に従うのか

では間違いとはどこまでがそうなのか。

単純な間違いはもちろん直していいが、みんな使っていてみんなわかる、間違いがふつうになりつつある「誤用」というのもあり、それは判断が揺れる。

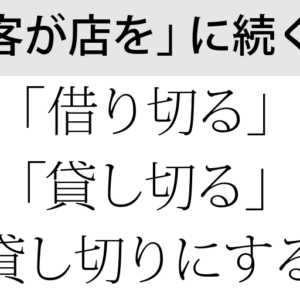

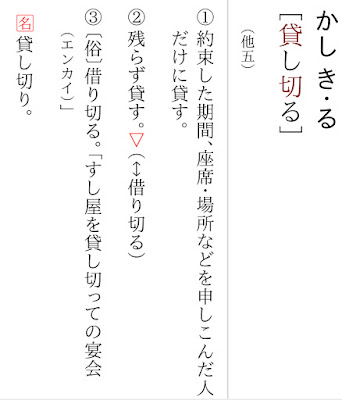

例えば「レストランを貸し切って誕生パーティーをする」といった場合の「貸し切る」。「借り切る」にしたほうがいいかもしれないと考える。

三省堂国語辞典

三国は貸し切るを借り切るの意味でも使うと書いてある。空気を読まない(笑い)。ただ、「俗用」とあるから使えるかどうかは媒体によりそうだ。会話体ならいいか、などのように。著者の意向が大事になる。

お金を払う側が使う「課金」も判断が揺れる。ライトノベルならいいけど、週刊誌は難しいかなという判断になりそう。

そして「辞書は校閲に必須だが、辞書は絶対ではない。辞書も間違えるし、全部が書いてあるわけじゃない」とまとめ、その端的な例として、実際の女性誌の表記を挙げました。

「~っぽい」を「~っぽ」、高見え、大人見えなどの「~見え」、おしゃれを略して言う「おしゃ盛り」など、「ラブい」「アガる」など独特の言葉遣いがある。辞書に出ていないからといって、必ずしも否定すべきじゃない。

そして、仕事で出合った例を取り上げました。

「素肌感覚」は「肌感覚」だろうか、と思ったが、「肌感覚」も辞書の見出し語になっていない。個人的に作っている用例採集シートや国語コーパスなど辞書以外の資料も参考になる。

辞書の作り方を振り返ってみると、用例は校閲を経た新聞や雑誌などから採集している。つまり、「校閲がさき、辞書はあと」と言える。

そして改めて、校閲者は辞書に従うのか?という問いに「辞書こそ校閲についてこい!」と力強く締めくくりました。

飯間さんはこれを肯定的に受け止め、「辞書はみんながどういう言葉をつかっているかを報告しているだけ。雑誌や新聞が先にあって辞書があとにある、みんなが辞書に従っている現状をなんとかならないか、と考えている。そもそもそれが最初からこの『国語辞典ナイト』というイベントの趣旨だった」と強調しました。

「校閲ガール」が使っている辞書は?

発表の最後は西村まさゆきさん。国語辞典ファンとしてドラマ「校閲ガール」の国語辞典はどんなものがあるかが気になるとし、シーンごとに検証しました。

主人公の机の周りはなぜか原作小説の版元の辞書・事典ばかりであることに、そんたくではないかとツッコミが入ったほか、ラインアップや配置などには登壇した校閲者たちも首をかしげるものが多くありました。

国語辞典があまりそろっておらず妙に外国語辞典、古語辞典、漢和辞典が多いことなどから、品ぞろえが一致する「ブックオフ」で小道具を調達したのではないか、という西村さんの推理に会場は大受けでした。

さまざまな観点から辞書と校閲についての興味深い話題が展開された「国語辞典ナイト7 校正・校閲スペシャル」。言葉には「正解」がないなかで、それぞれの立場で校閲者たちは悩み格闘していることが浮き彫りになりました。