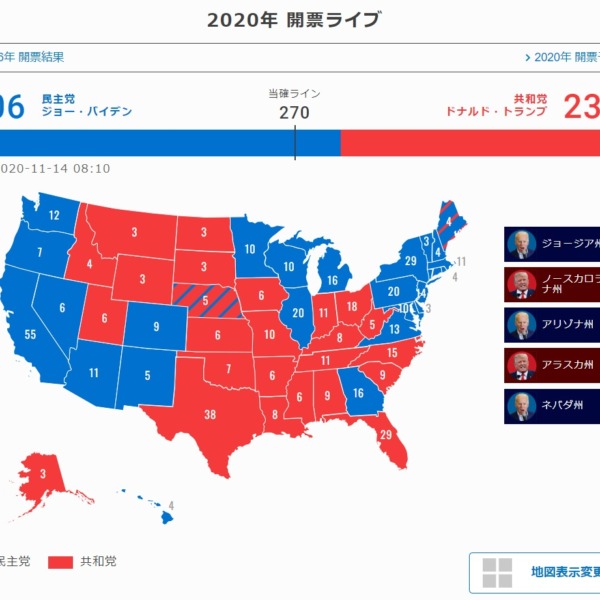

校正おそるべし

この言葉は、今日もまだ、ときどき口にせられ、校正者を恐縮させてゐる

「校正の研究」(大阪毎日新聞社校正部編)から引いた。この本は1928年に出版された。90年近くも前に記された冒頭の引用は、今日の部分を現在に置き換えても全く問題なく通用する。いつの時代も誤りはおそろしいものだ。

校閲記者になって1年半が過ぎた。堂々と言うことではないが私の目は節穴だ。原稿に潜む(実際には最初からそこにいる)誤字・脱字、事実関係の誤りを見逃すたび、恐縮する。しかし、そんな思いをしているのは私だけではなかった。

当時の校正者を恐縮させていた言葉とは「校正おそるべし」。文章を発信する限り、これからも校正者を恐縮させ続けるであろう。今回はこのおそるべき「校正おそるべし」という言葉を追いかけた。

「校正おそるべし」は、論語の一節をもじったものである。

子曰 後生可畏 焉知来者之不如今也

四十五十而無聞焉 斯亦不足畏也已矣(「論語」子罕 第9)

「後生(=後から生まれてくる人、後進の者)はおそるべき存在だ。今の我々ほどになれないなどと誰が言えるだろう。ただし、40歳や50歳になっても世間に知られないようなら、おそれるに足らない」といった意味だ。これをもとにした「校正おそるべし」は、校正ミスのおそろしさを説いた言葉である。

いつごろから言われだしたのだろうか。さかのぼると、明治の小説家・評論家の斎藤緑雨は「ひかへ帳」(1898年、総合雑誌「太陽」に掲載)で次のように述べている。

校正恐るべしとは、弱法師(よろばふし)の傍訓を大半はヨワに誤りし頃より、新聞界に伝はれる洒落なり

(「明治文学全集28 斎藤緑雨集」 筑摩書房)

弱法師(「よろぼし」ともいう。よろよろ歩く法師の意。能の曲目でもある)のふりがなを、おおかた〝ヨワ〟に誤った頃から伝わる新聞界のしゃれだという。弱法師という語は今ではあまり目にしないが、ある時期の新聞紙面ではよくある誤りであったのだろうか。

この後に続けて、饗庭篁村が「この恨一生忘れじ」と語ったとして「本釣鐘コーンと書きしをおもい遣りは寧ろ深かりし校正係の、無論鐘なればゴーンなるべしと(中略)濁し了りし」という濁点の有無の問題にも触れている。「弱法師」「本釣鐘」など使われている語になじみがないというだけで、ふりがな、濁点は今でも気を付けなければとハッとさせられる。

|

| 福地源一郎(1841-1906) |

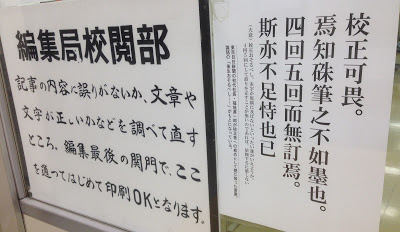

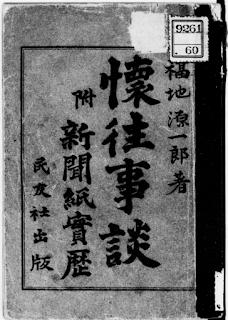

また、福地源一郎(桜痴)は「懐往事談 附新聞紙実歴」(1894年、民友社)の「新聞記者幷に校正の事」という項目で

校正の悪しきが腹立しき余に、「校正可畏。焉知硃筆之不如墨也。四回五回而無訂焉。斯亦不足恃也已」と紙に大書して、校正担当者が机を並べたる傍の壁に貼付け置きたれども

と記している。先ほどの論語の一節をまねていることが分かる。その部分を取り上げると

校正可畏。焉知硃筆之不如墨也。四回五回而無訂焉。斯亦不足恃也已

どう訳せばいいかはっきりわからないが「校正はおそろしいものである。赤字が原稿に及ばないといったい誰がいえようか。4回5回(の再校)にして誤りを正すことが無いのであれば、依頼するに値しない」といったところか。

訳はどうあれ、校正のあしきに腹が立って校正担当者の机のそばの壁に貼るくらいであるから、校正に対する皮肉、警告の類いであったのであろう。これが最も古い用例かは定かではないが、120年ほど前には、「校正おそるべし」という言葉は存在していた。

|

| 懐往事談(国立国会図書館より) |

「校正可畏」と書いた福地は東京日日新聞(毎日新聞の前身)の初代社長だが、校正に対して並々ならぬ思いがあったようである。同じく「新聞記者幷に~」からの引用だが

始終満足を得ること能はずして、常に不平に堪へざりしは校正の一時なりき。折角に骨折て書たる文章も、翌朝に至りてこれを閲すれば、校正の為に誤られて、その意を失へること比々にてありき

強い憤りが感じられる文面であるが、それだけ校正を重要視していたともとれる。実際に福地は紙面に誤りの多いことに気づき自分の収入を割いて、市川清流(近代図書館の創設に尽力し「博物館」という訳語もつくったとされる)を校正者として招いた。

|

| 市川清流(1824―没年不詳) |

そんな福地は校正者を第一、第二、最下等と三つに分類した。第一は「原稿の意味の通ぜざる所は、之に訂正を加へ、用字を正し、仮名遣をも改め、以て其文章を完全せしむる」。第二は「原稿の通りさへ印刷せしむれば乃ち可なりとして、謹直に原稿を墨守して、さらに其誤謬を訂正せざる」。そして最下等が「己れが聊かばかりの文学に誇りて、妄りに訂正を加へ、却つて原稿の意を害するに至る」。

福地は第二で十分と述べている。「文章を完全せしむる」ということは現実としてあり得ないとしても現在の校閲記者はやはり第一を目指さなければならないだろう。当然みだりに訂正を加えてはいけない。かといって臆してばかりで誤りを見逃しては存在価値がない。勇敢さを履き違うことなく勇敢でなければならない。こんなことを書き連ねているが、実際の私はというと、誰もが気づく誤りを見逃すという散々な有り様だ。理想とは程遠い。一体、何のために自分の仕事は存在しているのかと思うこともある。前出の「校正の研究」にその答えを求めた。

明治の初年と、今日の新聞界をくらべると、文字どほり隔世の感がある。編輯の方面においても、取材の範囲が無限に拡大し、かつ、その作業が煩雑で、緊迫してゐることはいふまでもない。したがつて、その間に生れる日々の新聞紙上に、誤謬があらはれるのも、ありがちのことともいへる。実際また、すべてのページから、各種の誤を絶対的に除き去ることは、到底できないことである。不たしかな報道をつつしみ、軽率な着筆をさけ、どこまでも忠実に、正確にと心がけてゐても、全能の神でない限り、不測の誤を免れないのである。けれども誤植誤報の多い新聞が、世人の信頼をつなぐことのできないのは明白なことである

何も持たざる無知で未熟な私は日々誤りの渦にのみ込まれながら、もがき苦しんでいるが、それでも「校正おそるべし」であるから、日々丁寧に仕事に取り組もうと思う。信頼にかかわる誤りを一つでも多くつぶしていくために。