憧れの職場で働き始め、2年目ももうすぐ終わろうとしています。後悔と反省の毎日ですが、2週間つきっきりで校閲のいろはを教えてくださった「先生」から学んだことをなぞるように、日々原稿と向き合っています。その「先生」と語り合いました。

憧れの「毎日新聞校閲センター」で働き始め、あっという間に1年半がたち、2年目ももうすぐ終わろうとしています。後悔と反省の毎日ですが、入社後の全体研修のあと、2週間つきっきりで校閲のいろはを教えてくださった「先生」から学んだことをなぞるように、日々原稿と向き合っています。

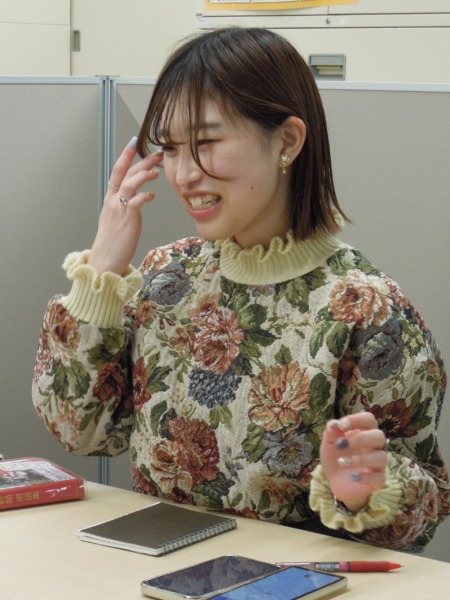

そこで、私の「先生」である加藤史織記者と、校閲記者を志すきっかけから、仕事に欠かせない(?)おやつの話題まで幅広く語りました。3回に分けてお届けします。

【まとめ・大庭穂香】

プロフィル

加藤史織(かとう・しおり)=写真右

2018年校閲記者として入社。中学生の頃、職業を紹介する本で校閲という仕事を知り、「間違い探しみたいで楽しそう」と興味を持つ。大学時代にフリーペーパーのサークルで実際に校閲を経験し、より多くの人にとってわかりやすく親切な記事を届けられるよう記者と一緒に表現を考えたい、との思いで新聞校閲の仕事を志望した。趣味はスポーツ観戦で、野球、サッカー、バレー、バスケ、ラグビー、フィギュアスケート――と幅広く現地に足を運んでいる。最近は推しのアイドルに胸をときめかせる毎日。

大庭穂香(おおば・ほのか)=写真左

2023年校閲記者として入社。幼い頃から読書や国語が好きで、高校で通った国語科での経験から、日本語や言葉に関わる仕事に就きたいと考えるようになる。就職活動で悩んでいるときに、たまたま本屋で見つけた「校閲記者の目」を読んで、校閲の仕事を志すようになった。趣味は競馬で、推しの馬に会うために土日は競馬場に足しげく通っている。推しの馬の雄姿を写真として残したいという気持ちが大きくなり、先日ついに一眼レフカメラを購入。カメラを引っさげて、推しの馬に会うためだけの小倉旅を敢行した。

目次

「主体的に考えられる」新聞校閲

大庭:配属後につきっきりで教えていただいてからなかなかゆっくりしゃべる機会もないまま走り抜けてしまって……。

加藤:そうだよね。

大庭:校閲記者を目指そうと思ったきっかけとかもお聞きすることなくここまで来てしまい。

加藤:そっか、そうだっけ(笑い)。

大庭:改めてお伺いしたいです。

加藤:校閲記者になりたいと思ったのは多分他の人よりすごく早くて。中学生のときに読んだ職業図鑑に校正・校閲っていう欄があって、そこを見たときに、間違い探しみたいで面白そうだなと思ったのが最初のきっかけ。もともと雑誌とか紙媒体がすごく好きだったから、ぼんやりと「紙媒体に関わる仕事をしたいな」っていうのは思っていて。で、校正・校閲よさそうだなっていうのを中学生のときにぼんやり思ったんだよね。そこからはそんなに具体的には行動してなかったんだけど……。大学生になってサークルを決めるときに、将来に関わるようなことをしたいなって思って、そのときに校正・校閲のことを思い出したのと、やっぱり将来は紙媒体の仕事をしたいなと思ったから、生協で配ってるフリーペーパーを作るサークルに入ったんだよね。それで校閲みたいなことも実際に経験した上で、改めて校閲をやりたいっていう思いを深めたって感じかな。

大庭:どちらかといえば書籍より新聞の校閲をやりたいっていう感じだったんですか?

加藤:そうだね。雑誌の編集者とかも興味があったから、一応就職活動でも受けたんだけど、校閲に関しては……なんていうのかな、出版校閲だと、作家の方とか外部の相手方がいて、相手の意向に沿わないといけないみたいなことが多いのかなっていう印象があって、でも新聞校閲は基本的に同じ会社の社員の人が多いから。

大庭:たしかに書き手も編集者も同じ会社の人のことが多いですもんね。

加藤:そうそう、同じ建物の中に、書き手の記者も、原稿を最初にチェックして校閲に回す出稿部のデスクもいることが多いしね。社内で一緒に表現をブラッシュアップしたり、どうしていきますかって考えたりしやすいんじゃないかなって思っていて。言いなりではなく主体的に考えられるほうがいいと思ったから、新聞校閲にしました。

大庭:そうなんですね。

仕事の8割くらいは調べもの

加藤:だから、よく記者にならないんですかって聞かれるけど、そういうアプローチの仕方ではなくて。紙媒体はたしかに好きだったけど、やっぱり校閲っていう職種がやりたいっていう前提があって、その中で新聞か出版かっていう2択に絞ったときに、新聞の比率が大きかったっていう感じかな。

大庭:なるほど。なんかしっかりした中学生というか……私中学生のときなんてなんにも考えてなかったです(笑い)。

加藤:(笑い)。でも、中学生のときは本を読んでそう思っただけで、そこからなにかアプローチをしたわけではなくて。あと、私は大学では法学部に通っていたんだけど、大体こういう職場って文学部の人が多くて。やっぱり文字に興味があって、みたいな人が多いから。でもそのあたりは考えずに、政治学とかそういうのをやりたくて大学と学部を選んでるからチグハグなんだけど……。だからちょっと語弊があるけど、文字とか文章にすごく興味があって、研究したくてってこととはまたちょっと違うかな。

どちらかというと、やっぱり最初の、間違い探しみたいで面白そうだなあっていう印象が強くて、自分で雑誌とかを読む中でも誤字とかがあるとすごく気になっちゃうから、できるなら自分がそういうのをなくしたいなっていう気持ちがあって。だから学問として学びたかったわけではないんだけど、仕事にするにはいいなと思って選んだって感じかな。

大庭:実際仕事として校閲をやってみて「間違い探しみたいで面白そうだな」っていう印象はどうでしたか?

加藤:私が入るまでに「校閲ガール」っていうドラマで「校閲」っていうものが若干フィーチャーされつつあって、テレビとかでも校閲の仕事が取り上げられるようになっていて、なんとなくやること自体はわかっていたから、あんまりギャップはなかったかな。「間違い探しだなあ」とは思ったけど(笑い)。でもそれ以上に、すごく調べることが多いなって思ったかな。

大庭:ほんとに……。私は言葉が好きっていうのが校閲をしたいと思った最初のきっかけだったんですけど、いざ入ってみたら本当に調べることが多くて。仕事の8割ぐらいは調べものをしてるんじゃないかなってくらい。もちろん言葉についてもちゃんと考えているつもりなんですけど。でもやっぱり調べる比率が大きいなっていうのはありますね。

加藤:そうだよね。

大庭:最初に研修で加藤さんについたときに、はじめは加藤さんがやっていくところを隣で見ながら同じようにやっていくっていう感じで教えていただいたと思うんですけど、ちょっと文章読んで「はい、じゃあここまず調べよう」っていう感じで止まっていくことがすごく多いのにびっくりして。今となっては普通にやっているんですけど、最初は本当にびっくりしました、「こんなところまで調べなきゃいけないんだ」って。1行につき一つ事象があったらそこで絶対一回立ち止まって調べる、くらいの頻度なことにすごく衝撃を受けて。

加藤:たしかにね。立ち止まるところすごく多いよね。それこそ誤字脱字があってとか、そういうのをイメージしてたけど、もっと詳しい数字とか、固有名詞とか事実関係の調べがすごく……まあ言ったら、大変になってるよね。

大庭:頑張ったら一応情報は出てくるっていうことが多いというのも、調べなきゃって思うことに拍車をかけているというか……。

加藤:たしかにそうだね。昔だったら調べるすべがなくてわからなかったことも、最近だとネットになんでもあるみたいな時代だから、一般の方でも調べたら出てくることがけっこうあって。キリがないとは思いつつも、名前とか間違えたら失礼だから……とか考えるとね……キリがないよね。

時間に追われながらも粘る

大庭:ただ、どうしても新聞って時間との闘いっていうか、それこそひとり立ちのときも「スピードアップ」っていう課題を残したままだったので……(笑い)。調べものって、自分の中で諦めるラインってありますか? 降版時間(新聞の紙面データを印刷所に送る締め切り時間)の1時間前になると「ちょっとやばいな」って思ってしまって。そこからはあまり詳しく調べられないというか。例えば数字が出てきたときに、調べてすぐ出てくる数字だったらいいんですけど、なかなか元の資料にたどり着けない場合に、とりあえず2次ソースの他のいくつかのメディアで言っていたら一旦OKってことにして、あとは固有名詞とかを優先して調べて……。でも絶対に間違いがあってはいけないとも思っていて。だからどういう線引きというか、諦めきれなくていいのか、諦めちゃっていいのかの線引きがわからないときがあって。

加藤:諦めちゃっていいときは……原稿にソースが書いてないときかな。で、遅い時間に出てきたものは他のメディアにあったらいいやって感じ。ソースが書いてあったら探すかな、なるべく。ゲラが全然埋まってないのにまだ読んでない原稿が今届いて、っていう状態だったら焦るし諦めるかもしれない。でもこの原稿さえ校了すれば埋まるっていう状態だったら粘るかなあ。

でもまあだいたい情報は出てくる、最近は。なにで諦めたかな最近……それこそ韓国の原稿とかだったら頑張れないかもしれない……。

大庭:英語以外だとどうしてもソースがあるであろう媒体はわかっても、その中でどこに何が書いてあるのかの当たりをすぐにはつけづらいですよね。私は英語にも苦戦していますが……。

加藤:そうだね。情報のソースは書いてくれていても、該当する記事にたどり着ける自信がないから、結局そういうのとかはわりと他のメディアを見て済ますかもしれないなあ。一応「ロイターが」とか書いていたらロイターのページは見るようにするけどね。だけど、外国のものはなかなか難しいよね。

大庭:そうですね。それこそこの前、韓国の宅配事情についての原稿を読んだんですけど、記事中の数字が調べても全然出てこなくて。最終的に韓国メディアでそれっぽいことを言っているものは出てきたけど、それもなんか微妙に数が違って。それは当日載る原稿ではなかったので時間があってゆっくり調べられて、最終的にデスクとも相談して、現地ではそういうデータを得られる手段があるんだろうねってとりあえず納得できるところまでいったんですけど。これが当日載る原稿で、ゲラが埋まってないときに来ていたら、果たしてそんなところまでちゃんといけたかなっていうことも正直多くて。時間があるときは心ゆくまで調べられるんですけど、そこが難しいというか。

加藤:私は結構諦め悪いタイプだから……わりと調べるね(笑い)。時間があるときは。韓国の出生率のグラフのソースが書いてなくて、全然出てこないことがあって。最終的に、それこそそれっぽいことを言ってる韓国メディアの英字サイトに、発表資料の名前が書いてあって、そのハングルをコピペ(コピー・アンド・ペースト)して、それを翻訳してみたいな感じで調べたんだけど……。それは本当に大変だったかも。めっちゃ時間かかった。

大庭:韓国語とかアラビア語みたいな本当にどこになんて書いてあるのか当たりがつけられない言語が出てきたらいつも「ふう」って一旦目を背けてしまいます……。

加藤:アラビア語はね、たまにあるよね。

大庭:とりあえず翻訳アプリで、キーワードになりそうな言葉を日本語から英語にして、英語からアラビア語にして検索をかけて出てきたものの中から同じニュースっぽいものを写真とかで判別して、また翻訳かけて……出てきたら「よっしゃ」って。でも出てこなかったらちょっと諦めちゃうときもあります。

加藤:そうだね。そこが新聞校閲のポイントというか特徴というか、時間に追われるっていうのはすごくあるし、諦めのタイミングっていうのはやっぱりいまだに見つけにくいところはあるよね。○○賞を受賞って書いてあっても出てこないときもあるし、メディア向けのリリースしかなくてホームページとかには載っていない場合もあるから。でも一旦調べてみないとそこの判断がつかないから、だからまあやってはみるけど……。そこの判断はいつまでたっても難しいよね。すごく。

大庭:それが聞けて良かったです。本当に大丈夫かなって思いつつだったので。いつもあんまり諦められなくて。

「たどり着ける」自信もある

加藤:私も諦められないタイプだね。結構手放せなくて。その分、他のところを速く読むようにしているかな、それで見落とすのはよくないけど。調べが多い原稿だなっていうのがなんとなくわかったら速く読む。

大庭:なるほど……。

加藤:読む時間を調べの時間に費やすかな。最近だとそうしているかも。やっぱり年数がたってきて、自信がついたっていうとちょっとおごりがあるみたいなんだけど……。ここは速く読んでもいいかな、スピードアップしてもいいかなって判別してやれてるところはあるかも。

大庭:経験が輝いている……。

加藤:(笑い)。まあ一応若者としてネットも比較的使いこなせるほうだとは思っているから、たどり着けるんじゃないかっていう面での自信もあるよね。それもあるからあんまり諦められないかも。

大庭:最初は何もわからないから、何を聞いたらいいのかもわからなかったんですけど、やっぱりやっていくと聞きたいことが山ほど出てきて……もう一回先生につきたい……。

加藤:(笑い)。でも私も、自分が人に教えるって、自分が今までやってきたことをもう一回思い出す、じゃないけど、もしかしたら忘れていたことがあるかもっていうのを再び認識させてくれるから。だから私もすごく勉強になったというか。

大庭:ありがとうございます(笑い)。超ポンコツだったと思うので……。

加藤:いやぜんぜんそれは、そんなことないよ。吸収力は高かったと思う。ほんとに、それはそうだと思う。

大庭:この際ついでに褒めてもらうという(笑い)。

加藤:なかなか席が隣とかにならないから、最近の仕事ぶりとかを見る機会がなかなか……。成長してるっていうとなんかおこがましいんだよね、でも成長していると思いますよ。

大庭:それを糧に生きます(笑い)。

=つづく