「既に何人かが読んだ原稿で、『セリエA』が『セリアA』になっていたことがあって、『えっ100円ショップやん!』と」「何回も読んでるはずなのに、間違いかもっていう部分が突然光って見えるみたいなときあるよね。そういうときは、ぞわってする」

校閲記者になって2年がたつ大庭穂香記者が、入社後すぐ「先生」役として指導した加藤史織記者と、改めて仕事について語り合う対談。全3回の2回目です。

プロフィル

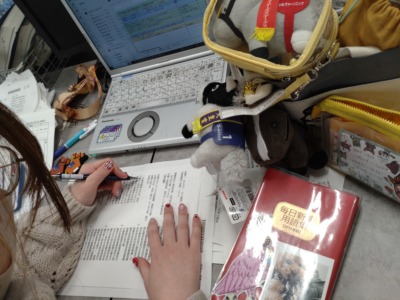

加藤史織(かとう・しおり)=写真奥

2018年校閲記者として入社。中学生の頃、職業を紹介する本で校閲という仕事を知り、「間違い探しみたいで楽しそう」と興味を持つ。大学時代にフリーペーパーのサークルで実際に校閲を経験し、より多くの人にとってわかりやすく親切な記事を届けられるよう記者と一緒に表現を考えたい、との思いで新聞校閲の仕事を志望した。趣味はスポーツ観戦で、野球、サッカー、バレー、バスケ、ラグビー、フィギュアスケート――と幅広く現地に足を運んでいる。最近は推しのアイドルに胸をときめかせる毎日。

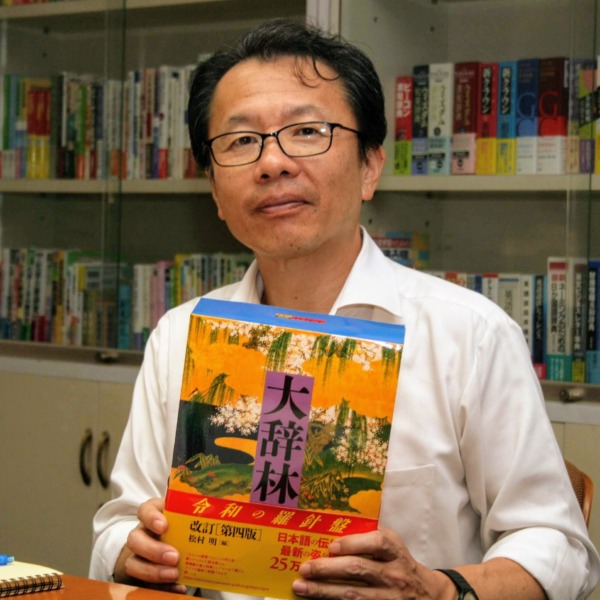

大庭穂香(おおば・ほのか)

2023年校閲記者として入社。幼い頃から読書や国語が好きで、高校で通った国語科での経験から、日本語や言葉に関わる仕事に就きたいと考えるようになる。就職活動で悩んでいるときに、たまたま本屋で見つけた「校閲記者の目」を読んで、校閲の仕事を志すようになった。趣味は競馬で、推しの馬に会うために土日は競馬場に足しげく通っている。推しの馬の雄姿を写真として残したいという気持ちが大きくなり、先日ついに一眼レフカメラを購入。カメラを引っさげて、推しの馬に会うためだけの小倉旅を敢行した。

目次

高校は国語科、部活は朗読研究部

加藤:大庭さんが校閲に入ったきっかけ、やりたいと思ったきっかけは何なんですか?

大庭:私はずっと国語が好きで、高校で国語科っていう専門学科に入ったんです。授業でもエッセーを書いたり、古典文学の舞台に実際に泊まりがけで行ったり、すごく楽しくて、言葉がさらに好きになって。友人も国語が好きな子が多くて、みんなそれぞれいろんな得意ジャンルを持っていてすごかったし、面白かったです。あとは朗読研究部っていう部活に入って、放送コンテストの朗読部門で全国大会出場を目指したりもしていました。そういう高校の経験もあって、言葉に携わる職業に就きたいなとは考えていて、漠然とアナウンサーになりたいなっていう気持ちを持っていました。でもサークルとかでいろいろやっていくうちに、なんかアナウンサーに向いてないなって思って……。で、就職活動が本格化する前に未練を断って、すっぱりアナウンサーは諦めることにしました。

大庭記者

その後、就活どうしようかなって思いつつ本屋をぶらぶらしてたら、ちょうど毎日新聞の「校閲記者の目」が目に留まって。「校閲ガール」のドラマはちらっと見ていたので、校閲のイメージはなんとなくあったんですけど、実際「校閲記者の目」を読んだらなんかすっごく面白そうだなって思って、校閲者を目指そうって決めました。やっぱり言葉に関わる仕事に就きたいなあって思って。

朗読をするときは、読む本の内容を自分の中で理解して解釈して、そのうえで声と言葉で表現していく……っていうふうにやっていました。特に出版校閲だと、自分の中で文章を解釈して表現を残すかどうかを決めていくっていうイメージを勝手に持っていて、そこがなんか朗読と通じるものがあるかもって思ったというのもあります。

加藤:そうなんだ。出版校閲をそういうふうに考えてたんだ。

大庭:そうですね、当時はやっぱり校閲ガールのイメージが強くて。主人公が原稿の場面を確かめるために現場に行ったりするじゃないですか。そういうのが、朗読やるときと似てるなって思って。例えば、夜に恋人と河川敷を歩く場面が出てきたら、近所の河川敷を歩いて、気温は体感でどうか確認したり、暗さとか影の伸び方を見たりして、読むときのイメージを固めるんです。そういうのがなんとなく想像していた出版校閲と似てると思っていたので、最初は出版の方を考えていたんですけど、最終的に新聞校閲に来て……。でも、新聞校閲って、赤本(毎日新聞の用語集)っていう決められた基準に沿って、ある程度機械的にやっていくと勝手に思ってたんですけど、実際に仕事をしていくと、もちろん赤本表記に合わせることを優先するんですが、筆者の文章をなるべく変えずに大事にするっていうのは出版校閲とも変わらないのかなって思っています。

加藤:そうだね。

よりわかりやすくなる書き方の提案ができるように

大庭:あと、この仕事をしていると本当に自分の文章力というか日本語力を疑うようになってきたんですけど……。「マラソンで厚底シューズが流行している」っていう原稿を読んだときに、人気の厚底シューズを履いている選手たちが紹介されていたんですが、その書き方でちょっと引っかかって。日本人選手名をまず並べて、最後にオリンピックで金メダルを取った外国人選手名が挙げられていたんですが、「そして何よりも海外招待選手で東京五輪金メダルの○○選手」って書かれてたんです。でも、はじめに読んだときに、「何よりも」って「何よりも大事な○○だ」みたいな文脈で使うことが多いから、靴を使っている人はみんな一流選手なのになんで特定の人だけ「何よりも」になるんだろうって思ったんです。文章として間違ってるわけじゃない?いや間違ってる?と、だんだんわからなくなってきて。

それでキャップに相談したら「『なんといっても』って言いたいんじゃない」って言われて、なるほどと思いました。いろんな一流選手が厚底シューズで記録を出しているけれど、特にこの人が一押しですよってことを言いたかったのに、「何よりも」っていう言葉を選んでいたから、なにを伝えたいかわかりづらかったんだなって思ったんです。

だけど、私は初見で「なんといっても」って言い換えれば筆者の言いたいことが伝わるんだってことはわからなかった。それも解釈の世界というか、書き手の記者がなにを伝えたかったかっていうのを考えたらこの答えも導き出せたかも、と思ったらやっぱ解釈も大事なんだって最近思いました。

加藤:なるほどね、面白い。

大庭:やっぱり書く人がいてこその仕事というか。その中で、適切な言葉のチョイスではないかもっていう部分が出てきたときに、よりわかりやすく伝えられるような言葉とか文章の提案ができるようになりたいなって。もちろん「この表現が正しい」っていう正解は無いとは思うんですけど。文章を機械的に読むんじゃなくて、「ここはなんでこの言葉にしたんだろう」とか「なにを伝えたいんだろう」って考えて、解釈するだけでちょっと違うんだなって。

加藤:いい話。

大庭: でも、指摘しすぎるのもやっぱり良くないというか。研修期間中に、文章表現とか語順をどこまで気にすればいいか悩んでいたときに、加藤さんに「校閲は赤ペン先生じゃない」っていう言葉を教えていただいて、それもまた一つの私の軸になっていて。それからは、言葉を気にしすぎないように、でも気にするっていうくらいの感じでやっていたんですけど、やっぱり難しいというか、いつも悩んでいます。

背景を知らない人がどう解釈するか、という視点

加藤:書き手の言いたいことが十分伝わっていない文章っていうのはたしかにあるというか、変な方向に取られるとかっていうことはあるよね、実際ね。

大庭:そうですね。今はSNS(ネット交流サービス)とかでも、あの記事ちょっとなっていうのが論争になりやすいというか。記事自体もネットに載るし。書き手が意図したことじゃないように伝わっちゃうのは書き手がかわいそうというか……。読み手によってねじ曲げられているわけではなくて、普通に文章を読んでいたらあまり良くない書き方に読めちゃうっていうのは、書き手にとっても、記事に書かれた人にとっても幸せな結果にはならないというか。でも本人にとってはわかって書いていることだし、出稿部のデスクとかもわりとこういう意図だよねっていうのをわかっているからこそ見逃されてしまう部分もあるから、第三の目じゃないけど、背景を知らない人が読んでどう解釈するかっていう目を持つのもやっぱ大事なんだなって最近思いました。奥が深い職だなって改めて……。

加藤:そうだね。言葉って一つの意味だけではなくていろんな側面があって、その前後のつながりによっていろんな意味を持つと思うし、その人が置かれている状況とかによっても受け取り方が違うだろうし、とかっていうことを、なんかもう一度認識しないといけないなって。

ある人にとってはあまり良くないというか、良くないように取られるみたいな、そういう表現をなくしたいなって思ったのも新聞校閲をやりたかった理由なんだけど、なんかこうみんなが気持ちいい解釈っていうのをできる文章になるべくしたい、そういう思いを改めて強めた。

大庭:そうですよね。

加藤:例えば「たった」っていう枕ことばみたいな3文字であっても、そういう言葉ってすごく大きな意味を持つから。ネットに情報があふれるようになってきている中で、新聞を信頼できるメディアにっていう意味でも事実確認がより大事になってきてるけど、やっぱりもとの校正っていうところで、接続詞とか形容詞とか、前につく形容の仕方がおかしいとか、変なふうにとられるようなことがないようにしたいなっていうのは常に思っているかな。それは大事かなって思うね。

大庭:助詞一つで全然違っちゃうっていうのが本当にありますもんね。

加藤:一文字でね、「は」とか「を」が「も」になってるだけで全然意味が違うから、やっぱりそういうところに引っかかるようになりたいし、引っかかって読むようにしてるって感じかな。

大庭:そうですね。

加藤:難しいけどね。

大庭:難しいですね、非常に難しい……(笑い)。

加藤:(笑い)

大庭:言葉も大事にしたいってもちろん思っているんですけど、やっぱり焦ってるときはどうしても事実確認に手を取られちゃうことも多くて。でもそういうときにキャップとかデスクが変えてくださった言葉でぴしゃっとはまると、やっぱりもっと気をつけないと、校閲っていうからにはそこも大事にしなきゃって思うんですけど、なかなかうまくいかないこともあって……。本当に難しい。

現地に行って空気感を味わうことで得られるもの

大庭:校閲記者として成長するために、普段やってることとか、気にかけてることとか、勉強していることとかってありますか?

加藤:言葉の勉強は正直あんまりやってないんだけど、新聞って結構オールジャンルで、うちの職場でいうと(スポーツや政治など)特に担当は決まってなくて、日ごとにバラバラの面を担当してるので、なるべく苦手分野をなくしたいっていうのはすごく思ってる。あと時間がないっていうのもあるから、いろんなことを知っといた方がいいなっていうのは思っていて。だから、自分が好きだっていうのもあるんだけど、スポーツをたくさん見に行くようにしてる。それは大学の友達がスポーツ好きで、「スポーツ見に行こうぜ」グループみたいなのがあって、それぞれが好きなスポーツを一緒に教えあいながら見るっていうのをよくやっているんだけど。さっきの解釈の話とちょっと通ずるものがあるのかな、現地に行って空気感を味わうことで得られるものってあるし。私今までラグビーは全然見に行ったことがなくて、ルールがいまいちわかっていなかったんだけど、このあいだ秩父宮ラグビー場に行って、生でタックルとかモールとかを見て。すごく面白かったし、ラグビーってルールが複雑なんだけど、初心者向けにスクリーンにルールを映してくれるんだよね。反則でプレーが止まったときに、今どういう反則がありましたみたいなのを出してくれててすごくわかりやすかった。

こういう経験がどこで生きるかっていうとまた難しいんだけど……。校閲する上で、知らないからこそわかることってあるから、知らないのが悪ではないんだけど、自分の中で「このジャンルは知らないしな」みたいなのを思っていたくないっていうのがあるから、なるべくいろんなことに興味を持つようにしてるかな。

大庭:たしかに結構何でも生きるというかふとした何かが結構生きる仕事ではあるから……。ルールもそうやって実際に試合見ながら解説とか見たら、原稿で出てきたときに理解が早そうですし。私もなんか見に行こうかな。バスケとか。

加藤:バスケもいいね、迫力あるし。

大庭:いろいろと知見を広げたいです。

「間違いかも」って思ったときの「ぞわっ」

大庭:最近、これは!みたいな、渾身(こんしん)の直しってありましたか?

加藤:最近は全然ないなあ。直しじゃなくて、プレスリリースは出てるはずなのに英語で調べても出てこなかったときは大変だった。「韓国銀行」って書いてあるから「Bank of Korea」で調べて、リポートとかニュースを見るんだけど、全然書いてない。原稿には韓国銀行が発表したって書いてあるの。だけど出てこなくて。で、英語で出てこないんだったらハングルにしようと思って、でも韓国銀行の韓国語版のサイトから対象となる情報を見つける自信は全くなかったから、関連しそうな言葉を韓国語に訳して調べて、そうすると韓国メディアのサイトが出てきて、そこにリリースの名前が書いてあったからこれか!って張り付けて……でようやく1次ソースにたどり着けたって感じなんだけど。目には見えないんだけど、自分の中で信頼を担保できたなっていう安心感はすごく得られたかな。

大庭:苦労が垣間見えるというか。きれいな紙面になるまでの裏の努力が伝わってきました……。

加藤:大庭さんの渾身の直しも教えてよ。

大庭:私は……間違いを見逃したことはすごく覚えているんですけど、「よっしゃ」っていうのはなんか記憶から消えていって……。

加藤:そうだよね、なんかやっぱりやらかしてしまったっていうほうがすごく記憶に残っちゃうよね。

大庭:うーん。強いて言うなら、校了されてゲラになった段階のものを読んでいたら、「セリエA」が「セリアA」になっていたことがあって、えっ100円ショップやんと思って。

加藤:え、やばい。ほんとだ。

大庭:一瞬何が起こってるかわからなくて、えっセリアだったっけとか、一応過去の記事で検索してみたらなぜか1件くらいヒットしてしまって余計混乱して。いやでも違うわと思って、慌ててキャップに言いました。そのときはなんかちょっとヒュンってなった……。

加藤:ヒュンってなるよね。間違いがさ、自分が初校していく中で出てくるならまだしも、すでに校了したものとか、他の人が校了したものでとか。あと、自分が初校してゲラに入って、あと20分ぐらいで降りる(紙面データを印刷所に送る)みたいな段階で、何回も読んでるはずなのに、間違いかもっていう部分が突然光って見えるみたいなときあるよね。そういうときは、ちょっと背筋が寒いみたいな、ぞわってする感覚があるよね。

大庭:めちゃくちゃわかります。

加藤:結果的に杞憂(きゆう)っていうのも可能性としてはあるんだけど、間違いかもって思ったときのヒュッていう、ぞわっみたいな。

大庭:ヒュッてなりました、セリアA。

加藤:怖いよね。

大庭:一文字が。

加藤:一文字にね、泣かされるから。良かったねでも。すごいわ。

嫌なことがあったら推しを見てリフレッシュ

大庭:そんな日々の疲れを癒やすリフレッシュ手段とかってありますか?

加藤:リフレッシュ……そうだなあ。私あんまり趣味とかがなくて、だから推しを見るぐらいしか本当にないかもしれない。スポーツ観戦はすごく好きだから行くんだけど……「見逃してしまった」「やってしまった」みたいなときの落ち込みから回復する方法としては「推しを見る」。手ごろな解決方法としては推しを見ることかな。

大庭:私もそうですね。

加藤:寝て忘れるとか、おいしいもの食べるとかいうけど、あんまりそういうのはないかな。あとは基本的に推しがすごく多くて、今の時点でこの先のライブとか舞台とか何も決まってませんみたいな時期がマジでないのよ(笑い)。ここ最近だと毎月イベント行ってますみたいな感じだから、もうちょっと頑張ればこれあるから、みたいな気持ち。

大庭:なるほど。推しで予定を埋めることで先々に楽しみを見いだす……。

加藤:そうそうそう。そんな感じ。推しに生かされてるって感じ、本当に。

大庭:私も落ち込んだら馬見てますね。

加藤:(笑い)。馬見てるんだ。

大庭:推し馬たちのお気に入りレース動画が何個かあって、それらを再生リストにまとめてずーっと見てますね。これを見たら絶対元気になれるっていう自分励まし動画集。実況を覚えられるくらい見てるのに毎回泣きそうになる……。

加藤:いやでもそうじゃない? ライブ映像とか、YouTubeとか延々見てます(笑い)。

大庭:やっぱり推しは偉大ってことですね。

加藤:推しは偉大だね。でもあんまり仕事で嫌にならないかも……よくよく考えてみれば。「やらかしたな」「見逃したな」って思うことはもちろんあるんだけど、あんまりよくないけど気にしなくなってきたっていうか、くよくよはしなくなってきたから、あんまり気が落ち込むこともないし、家帰ったら勝手に切り替えてるかもしれない。

大庭:なるほど。

加藤:でももし嫌なことがあったら、たしかに推しを見たりするかな。今日もかっこいいなあみたいな。

大庭:推しは今日も輝いている。本当に心の支え。

加藤:いや本当だよ、本当にそう。

=つづく