「仕事やめたいなって思ったことは一度もないです。ミスしてから数日はうわーってなるんですけど、挽回しなきゃっていうか、落ち込む暇もなく日々原稿がどっさりというか。でも読むのは苦じゃないし 、毎日新しいことを知れてすごく楽しい」

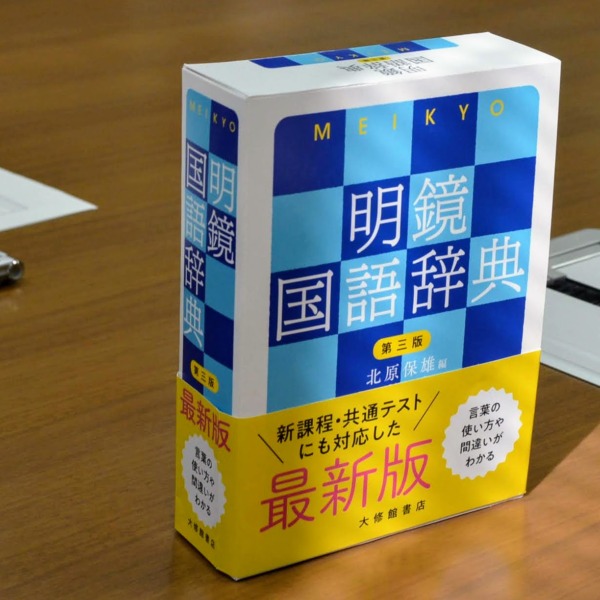

校閲記者になって2年がたつ大庭穂香記者が、入社後すぐ「先生」役として指導した加藤史織記者と、改めて仕事について語り合う対談。全3回の最終回です。

プロフィル

加藤史織(かとう・しおり)=写真左

2018年校閲記者として入社。中学生の頃、職業を紹介する本で校閲という仕事を知り、「間違い探しみたいで楽しそう」と興味を持つ。大学時代にフリーペーパーのサークルで実際に校閲を経験し、より多くの人にとってわかりやすく親切な記事を届けられるよう記者と一緒に表現を考えたい、との思いで新聞校閲の仕事を志望した。趣味はスポーツ観戦で、野球、サッカー、バレー、バスケ、ラグビー、フィギュアスケート――と幅広く現地に足を運んでいる。最近は推しのアイドルに胸をときめかせる毎日。

大庭穂香(おおば・ほのか)=写真右

2023年校閲記者として入社。幼い頃から読書や国語が好きで、高校で通った国語科での経験から、日本語や言葉に関わる仕事に就きたいと考えるようになる。就職活動で悩んでいるときに、たまたま本屋で見つけた「校閲記者の目」を読んで、校閲の仕事を志すようになった。趣味は競馬で、推しの馬に会うために土日は競馬場に足しげく通っている。推しの馬の雄姿を写真として残したいという気持ちが大きくなり、先日ついに一眼レフカメラを購入。カメラを引っさげて、推しの馬に会うためだけの小倉旅を敢行した。

目次

意味や使い方の変化、気になる

大庭:聞きたいことっていうか逆にこちらに質問はありますか?

加藤:何だろう……最近気になってる言葉はありますか?

大庭:そうですね……あまり新聞で使う言葉ではないと思うんですけど、少し前に「知らんけど」とかすごくはやったじゃないですか。私大阪出身なので普通に「知らんけど」を使うんですけど、なんか微妙な感情を抱くことがありましたね。

加藤:そうなんだ。

大庭:いや、なんか関西弁特有の、ちょっと笑いにされるというか……発音とかも若干違うし。

加藤:はいはいはい。

大庭:正しいとされる日本語ではないっていうのはもちろんわかるんですけど、それを問題視するときに、もともと方言だっていうところがちょっと軽視されるというか、あまり前提とされずに「また言葉が乱れてるよ」みたいな感じになることがあるのが最近気になっているというか。

「知らんけど」とかも、関西弁でもいろいろ言った末に最終的に「知らんけど」って言うことで、逃げ道を作りつつオチをつける言葉として使われていて、おそらくその使い方ではやってもいるんです。ただそれを紹介するときに微妙になんかばかにした感じが出るというか、それもまた日本語の乱れとされちゃう。「何でも責任の所在をずらす今の若者のけしからん部分を表すような言葉だ」みたいな感じになりがちっていうのがなんか最近ちょっと気になるというか。関西人もちゃんと時と場所と関係性を考えて使ってるはずなので……(笑い)。もちろん、時と場所はしっかり選ばないといけないし、場にそぐわないときに注意されるのは当たり前だと思うんですけど、頭ごなしに「ダメだよそれは」ってなるんじゃなくて、方言からきてるのかな、どういうところからきてるんだろうとかもわかったらいいのかなーとか。

逆に「やばたにえん」とかは私はそんなに使ってなかったんですけど、そういう乱れとされるような言葉にも結構うまいこと言うな、考えられてるなっていうものもあるのかなって。日本語の表現の豊かさとか、面白さとして受け入れることもありなのかなっていうのは最近思ってますね。本当に時と場合は選ばないといけないですけど。

加藤:なるほどねー。

大庭:あとは少し前になっちゃうんですけど、忖度(そんたく)がはやったとき、辞書の意味からちょっと離れてるじゃないですか。そういうのとかも結構気になってましたね。どうしても、センセーショナルに扱われてインパクトが残ってしまって本来の意味と違ったものが定着してしまうというか。本当はそんなにネガティブな意味じゃないのに……って勝手に悲しく思ってたこともあって。最近だと「蛙(かえる)化現象」とか。本来は「好意を持っていた相手が自分に好意があるとわかった途端に嫌悪感を持ってしまう」っていう現象だけど、今は「相手のささいな言動で幻滅したり、気持ちが冷めたりする」っていう意味で使われていることが多いと思うんです。でもそっちの意味の方でセンセーショナルに取り上げられて、面白おかしく扱われることで、本来の「蛙化現象」で悩んでいる人が傷ついているのをSNSとかで目にすることもあって……。今はセンセーショナルに取り扱うメディア側の人間になってしまったけれど、言葉の本来の意味もちゃんと大切にしていきたいし、伝えていきたいっていうのはありますね。

言葉の乱れ問題って、その時代その時代の若者が言われ続けることだと思うし、実際多分私も30年後ぐらいには「なんかまた変な言葉ができてるよ」とか言ってると思うんですけど、それも日本語の面白さとして受け入れていけたらなと思います。すみません、とりとめなくて……。

方言や若者言葉が面白い

加藤:いやいや、面白かった。私も方言が結構気になってるというか。ちょっと方向性は違うんだけど……。

大庭:そうなんですね。

加藤:(出身地の)名古屋ってすごく方言が多くて、でも関西弁とか博多弁とかみたいな、語尾につくようなわかりやすいものがないんだけど、他県の人に伝わらない表現がたくさんあって、名古屋弁って面白いなって自分で思ってて。なにかで書いてみたらって言われることもあるんだけど、うまく書けそうになくて。

大庭:書かれたらぜひ読みたいです!

加藤:新聞とかには全然結びつかない話になっちゃうんだよね。

私話すときに「方言出ないね」って言われるけど、出すものもないっていうか。だけど、例えば信号が点滅してるときに「パカパカ」って言うのね。

大庭:初耳です。

加藤:で、「パカパカしてる」って大学のときに言ったら「え?」って。「チカチカとかじゃないの」って言われて。いやパカパカでしょこれはみたいな。ただ、たしかに擬音語とか擬態語はすごく多くて。水っぽいカレーを「シャビシャビのカレー」って言うとか。

大庭:「ビ」なんですね、「シャバシャバ」じゃなくて。

加藤:「シャビシャビ」なんですよ。あと窓全開だと「窓パーパー」。カーテン全開、窓全開みたいな状態を「パーパーに開いとる」とか。日常生活であんまり使う場面がないから方言が出ないんだけど。別にわかりやすく語尾につくものもなくはないんだよ。「だがん」とか「○○だが」とかね。でもそれは名古屋で家族とかとしゃべってないと出ないから……。名古屋弁って面白いなって自分で思ってて。

大庭:読みたいです、いつか。どうにか新聞に……。

加藤:若者言葉でいうと、前に大庭さんの2個上とか3個上の子たちに聞いたら「エモい」とかの話になったね。で、「エモい」はわかるけど「チルい」はわかんないって話になって。私は「チルい」が全くわからなくて。

大庭:私もいまいちわからないかも。

加藤:でも2021年入社の子は使いますって言ってて。「川で缶ビールとか缶酎ハイとかを飲んでる写真を撮ってインスタグラムで『チル!』ってだけ書くみたいな感じです」って言われて、いやわからんわからんって(笑い)。

大庭:はえ~!

加藤:私は「チルい」っていうので認識してたから、「チル」だけで使うんだっていう驚きがあったね。

大庭:「い」なしでも使うんですね。

加藤:そうそう。「チル!」かあ、みたいなことはあったね。「チル!」って使う場面なくないか?みたいな。

大庭:たしかに。あんまり「チルった~」ってなることがないからそこまで使ってないのかも。チルる場面ないかも。

加藤:そうなんだよね。チルる場面が全くなくて。ちょっと驚いたけどね。「エモい」でギリギリだったから。

大庭:たしかに「エモい」は使っちゃう。

加藤:「エモい」はね、なんとなく使っちゃう。

大庭:それこそ今の高校生とかに聞いたらまた全然違う言葉が生み出されてるんだろうなあと思うと、全然わかんないですけど、面白いですよね。

「脳を使ってる」 甘い物が欠かせない

大庭:これは最近の悩みなんですが、たまに集中力がブツッと切れる瞬間があり……加藤さんはそういうことってありますか?

加藤:集中力が切れることはあんまりないんだけど、唯一あるとしたらおなかがすいたとき。

大庭:ああ~。

加藤:おなかがすいてくると「おなかすいた」に脳内が100%支配されちゃって集中できなくなるから、どれだけ忙しくても、「今ご飯食べるんだ」って周りに思われたとしても、ご飯食べます(笑い)。

大庭:(笑い)。なんか仕事の合間に食べるお気に入りおやつとかありますか?

加藤:お気に入りおやつ……。

大庭:私は最近なぜかバウムクーヘンとカステラにすごくハマってます。一口で食べられるやつ。なんかこの仕事に就いてからめちゃくちゃ糖分を欲するようになっちゃって。

加藤:わかるわかる。

大庭:バクバク食べちゃう。手が汚れないし読みながら食べられるから、最初はポッキーとか食べてたんですけど、でも最近なんか妙にバウムクーヘンとカステラの絶妙な甘さにハマっていて。加藤さんはどうですか?

加藤:私は結構和菓子が好きだから、和菓子食べてるな。もちろん洋菓子も好きなんだけど。最近だとずっともなか食べてるかも。

大庭:おいしそう。

加藤:肌荒れしやすいタイプで、やっぱり小麦がダメなのかなと思ってて。前はドーナツとかワッフルとかコンビニスイーツのおなかにたまりそうなやつをよく選んでて、和菓子だとどら焼きもよく食べてたんだけど皮がなあって思ってたときに、もなかいいんじゃないかと思って。

大庭:たしかに。

加藤:あと黒糖わらびもちみたいなやつ。きなこがかかってるやつとかもおいしいんだけど、それは職場ではちょっと食べにくいから、小さいようかんみたいな、スティックタイプのやつ。あんこはもなかで食べるから、ようかんじゃなくて、わらびもち。

大庭:そういうのがあるんですね。おいしそう。探してみよっと。本当に甘いものを欲するようになっちゃって……生クリームとかも、めちゃくちゃ好きなわけじゃなかったのに、夜中家に帰ってから、エクレアとかバクバク食べちゃって……脳を使ってるんだなって言い訳してます……(笑い)。

加藤:わかるわかる、それはすごく感じる。ご飯を夜食べたとしても、降版した後に絶対なんか食べたくて、体にいいかなと思って一時期サラダとかにしてたんだけど、なんか物足りなくて。

大庭:サラダちょっとおなかすきますよね。

加藤:おなかもすくし、なんかちょっと感覚として満たされなくて、やっぱ甘いものがいいんだと思って甘いものに戻した。

大庭:いやそうですよね、やっぱ糖分使ってるんですかね。

加藤:糖分すごく使ってるんだと思う。めっちゃ食べたくなる。

試行錯誤の末にドンピシャの情報が出てきたときの喜び

加藤:じゃあ最後に、入社してから今までを振り返ってみてどうでしたか?

大庭:そうですね……考えてみると、やっぱり楽しいという一言に尽きるかもしれないです。

加藤:そうなんだ。

大庭:間違いをそのまま世に出してしまったときは本当にめちゃくちゃ落ち込むし、私の目はなんてザルなんだろうと思って、向いてないかな、続けてて大丈夫かなーって思うことも多々あるんですけど、でもそれに勝る楽しさというか。言葉に触れるのも楽しいし、調べものでも、なかなか出てこなくても試行錯誤の末にドンピシャの情報が出てきたときとかの喜びもひとしおで、すごく楽しいし。

だから仕事やめたいなって思ったことは一度もないです。ミスしてから数日はうわーってなるんですけど、挽回しなきゃっていうか、落ち込む暇もなく日々原稿がどっさりというか。でも読むのは苦じゃないし、毎日新しいことを知れてすごく楽しいなっていう感じですね。

加藤:そうなんだ、よかった。

大庭:よく友人とかに、校閲っていろいろ読んでるから物知りになるんじゃないとか言われるけど、知識として全部覚えているわけではなくて、私は読み終わったらだいたい忘れちゃうんです。でも読んでいる間はたしかに「こういうのがあるんだ」とか「こういうことが起きているんだ」みたいな、普通に生きてるだけじゃあまり知ろうとしないことを学べるっていうのも楽しいですし。あと、「この用語は表記が変わります」っていうことも実際あるので、言葉の移り変わる瞬間を目の当たりにできるのも楽しい。ドッタンバッタンではあったんですけど、楽しかったなって思いますね。あと、本当に最初の加藤さんの教えが良すぎて、いいスタートダッシュを決められました。

加藤:いやいやいや。

大庭:で、勢いそのままに駆け抜けた(笑い)。加藤さんに教わったからこういう感じに今も楽しくやっていけてるなと。

加藤:よかったです(笑い)。

みんなで一つのものを作り、よりよくするのが新聞

大庭:加藤さんはいかがですか。というか、私を後方から見守っていただいてて、どうでしたか……。

加藤:後方から(笑い)。そうだね。どうしても隣でなかなか仕事ができないから、具体的にこういうふうにこういうところが良くなってみたいなことは話せないんだけど……。周りの人との付き合い方が、すごくうまいっていうとなんか変な言い方になっちゃうけど、周りの人とすごくいろんないい関係をたくさん築けてるかなって思ってて。一見校閲の話じゃないようにも思えるけど、でもすごく大事なことで。新聞校閲って一人なんだけど、一人ではやっていなくて、だいたいその辺に記者や差配してる人がいたりとか、キャップとかデスクみたいに一緒に読む人がいたりとか、一緒に紙面を作ってる整理記者がいたりとか、そういういろんな人との関係で成り立つ仕事だから、それが今のうちからこうやって整理(記者)さんとか、他の校閲の人とか、記事を出す出稿部の人とかと仲良くなれていて。大庭さんの人柄もあってみんな気にかけてくれてると思うし、そういう関係性を築けてるのはすごく大事なことだと私は思うから、大事にしてほしいし、そういう輪をもっと広げていけるといいんじゃないかなって思うかな。

大庭:本当はめちゃくちゃ人見知りで、校閲の同期もいないし、頑張らなきゃってグイグイ行き過ぎて、から回ってたかもって実はちょっと悩むこともあったんですけど、でも、いろんな人が声をかけてくださるから、せっかくなら今の間につながっておこうと思って。実際自分が仕事してるときにも、例えば整理さんがゲラを見せに来てくださるときとかに「大庭さん」って声をかけてくださるだけでなんか全然違うなって実感したので、整理さんとか出稿部の方とかともつながりがあるほうが、全然知らない人間に指摘されるよりいいかなって思って……。グイグイ行き過ぎたかもって思いつつ交友関係を広げていかねばと必死でした。

加藤:大事大事。

整理記者や経済部記者らとのスキー旅行に参加した大庭記者(右奥)

大庭:やっぱりみんなで一つのものを作る、よりよくするっていうのが新聞なんだなって改めて思ったので、今後とも頑張って輪を広げていければと思います。

加藤:絶対校閲の面では成長してるはずだから、そこに関して私はあまり言うことはなくて。はたから見てるとやっぱりそういうところ、仕事自体もそうなんだけど、仕事をやりやすくするというか、より円滑にするというか、より良い雰囲気でやっていくためのことって結構大事だと思っていて、それがなんか、うまくっていう言葉はちょっと嫌なんだけど、いい感じにできてると思うから、それを続けてほしいかなと思いました。

大庭:頑張ります! 加藤さんの今後の展望とかは。

加藤:私の展望は……そうだなあ、なんだろうなあ。これはでもずっと言ってるんだけど、しょうもないミスをなくしたいかな。それこそ、例えば自分が本当に無知で知らないことがあって、原稿の中でわからないことが出てきて、それを先輩方とかに教えてもらうっていうのは学びだと思うから、教えてもらうことができさえすれば、それは自分の糧になるからいいかなっていうのはあって。キリがないっていうかね、学ぶジャンルにキリがなさすぎて自分が知らないことって絶対出てくるから、それはしょうがないかなって思ってるんだけど、本当にしょうもない、「もっと自分が気をつけてれば……」みたいなミスをできるだけなくしたいっていうのが、目下の課題かな。

完璧な人間っていないので、絶対に見逃すっていう事態は発生するんだけど、そうだとしても許せるミスと許せないミスが自分の中であって、その許せないミスを減らしたい……。それは訂正とかを出すっていうことじゃなくて、自己満足かもしれないけど、なんというか自分の中で「こういうところを見逃しちゃいけない」っていうところを見逃さないような人になりたいかな。そういうのを絶対見逃さない人っていうか、ポイントは絶対押さえてる人っているじゃない。そういう人になりたいかな。

=おわり