調べれば調べるほど狭山事件(1963年)への疑問は募ります。無実を主張していた石川一雄さんは脅迫状の字を書くことができたか。校閲的に気になる一つは拗音(ようおん)を表す「ょ」の小書きです。戦後の国語改革の一面が脅迫状の字に関わってきます。

1カ月前にお送りした狭山事件についての疑問の続編です。副題の通りあくまでも校閲として気になることですので、脅迫状の表記と、犯人とされた石川一雄さん(再審請求中だった今年3月死去)の表記との違いに絞って述べます。この事件では関係者の自殺が相次ぐなど、小説よりも奇なる展開があったのですが、ここでは触れません。

目次

拗音小書きの浸透は戦後ゆっくり

狭山事件そのものに入る前に、校閲者にとって注意すべき表記をちょっと挙げましょう。

キヤノン

キユーピー

シヤチハタ

三つとも会社名で、それぞれ「ヤ」「ユ」は大きな文字が使われています。どうしてかは想像できますよね。そう、戦前からある会社だから。

シヤチハタは1941年に「シヤチハタ工業株式会社」になっています。ただしキヤノンは1947年「キヤノンカメラ株式会社」に、キユーピーは1957年「キユーピー株式会社」にと、戦後の漢字から片仮名への社名変更でも大きな文字の表記を維持しました。

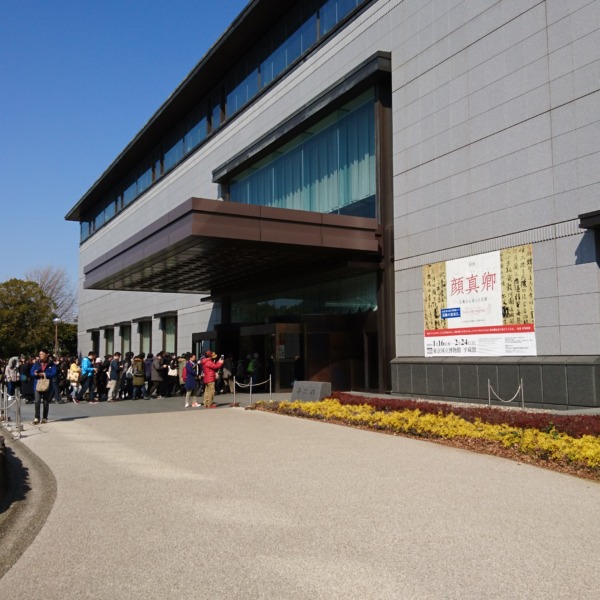

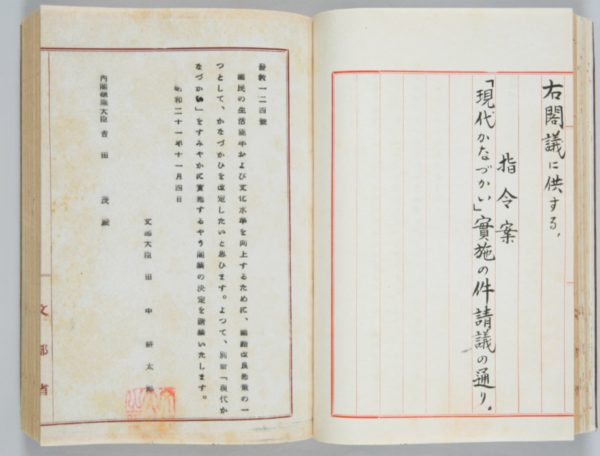

現代仮名遣いが内閣告示されたのは1946年。しかしその文書(冒頭の写真は国立公文書館ホームページから)には拗音(ようおん)のところにこうあります。

拗音をあらわすには、や ゆ よ を用い、は、なるべく右下に小さく書く。

「なるべく」ということは拘束力のある規定ではなく、努力目標ということでしょう。だから内閣告示以後も「ゃ」「ゅ」「ょ」の小書きはゆっくりと進行したのです。

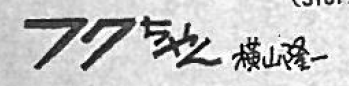

ちなみに狭山事件から約1年半後の1964年10月1日の毎日新聞朝刊社会面で、記事の見出しとしては「きょう開幕」と今と同じ拗音表記になっています。ところが4コマ漫画の横山隆一による「フクちゃん」の手書き題字は、明らかにまだ「や」が大きく書かれています。

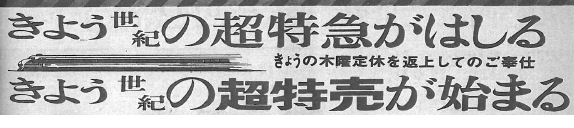

そして同じ日に載った百貨店の大丸の広告では――

「きよう世紀の超特急がはしる」「きよう世紀の超特売が始まる」と東海道新幹線開業に引っかけたコピーがあります。明らかに大きい「よ」です。しかしその間にはさまれた「きょうの木曜定休を返上して」は小さい「ょ」に見えます。

終戦直後は「墨塗り教科書」

内閣告示から18年たっても世間では小書きは浸透していなかったということです。なお、法律の条文では、なんと1988年まで大きな字の拗音が続けられていたそうです。

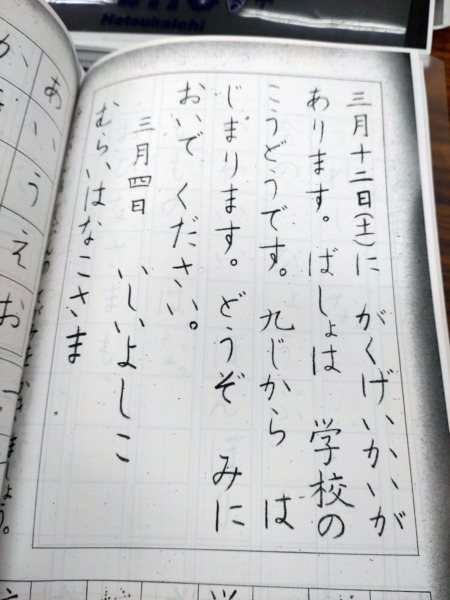

しかし教育現場では「どちらでもいいです」というわけにはいきません。例えば小学校1年生用に大阪書籍から「かきかた 一ねん」という「著作者・文部省」の冊子が出ています。1950(昭和25)年文部省検査済みとあり、「先生や父兄のかたへ」には「長音や拗音、促音、撥音の表記法とか、点・丸・かぎなどの諸記号の書きかたも練習されます」ということです。当然、手本の文には「ばしょ」などと小書きがあります。

とはいえ、戦後まもなくの混乱期は書き方のテキストや練習帳をすぐ用意できるような状況ではありませんでした。

今の教科書検定制度が始まったのは1948年。それまでは、戦争中も使われた国定教科書に、軍国教育的な部分を墨で塗らせた「墨塗り教科書」が使われていたようです。つまり、戦後すぐ仮名遣いの抜本的改定が決められたのですが、それが実際に教育現場で使われるようになるまでには数年の時差があったわけです。

石川さんは拗音小書きを学べなかったはず

背景説明が長くなりました。狭山事件で逮捕された石川一雄さんが小学校(当時は国民学校)に入ったのは戦争末期の1945年4月。8月に終戦を迎えますが、当時は当然、旧仮名遣いの時代です。4、5年生ごろから新仮名遣いの教科書が始まったと思われます。

しかし、当時は教科書はタダではありませんでした。被差別部落の貧しい家に生まれた石川さんは、教科書もノートも買ってもらえず、お古をもらっていたそうです。しかも、2年生くらいからはほとんど家の手伝いで学校に行かなくなり、行ったとしても授業中は寝ていたようです。

その後、石川さんは読み書きがほとんどできないまま卒業し、家を出て肉体労働などの「奉公」に出ます。その住み込み先で短期間字を教わったといいますが、相手は学校の先生ではない年上の人なので、教える人自身も拗音の小書きまで習熟していたかどうか。

つまり、石川さんは小学校低学年で習うはずの平仮名の書き方を学ぶ機会がほとんどなく、学んだとしても拗音を小書きにするなどの新しい表記法は教えられなかったと考えられるのです。

脅迫状「じょ」、石川さん「じよ」

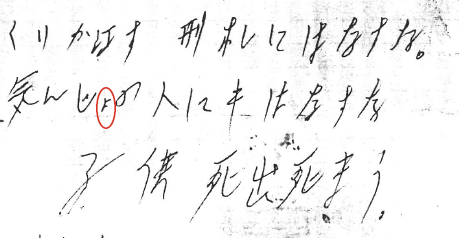

「狭山事件――石川一雄・獄中27年」(リトル・モア刊)より。赤丸は岩佐

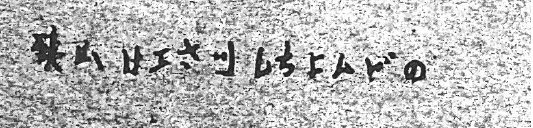

では、1963年4月末に書かれたという狭山事件の脅迫状の文字を見てみましょう。

「気んじょの人にもはなすな」。近所、ということで、「気」の誤字も気になるかもしれませんが、「じょ」の拗音が明らかに小書きになっていることに注目してください。

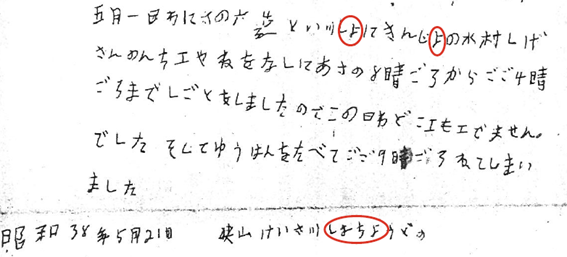

「狭山事件――石川一雄・獄中27年」(リトル・モア著)より。赤丸は岩佐

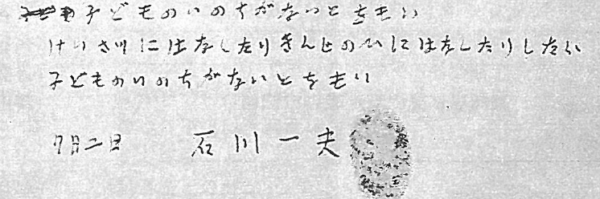

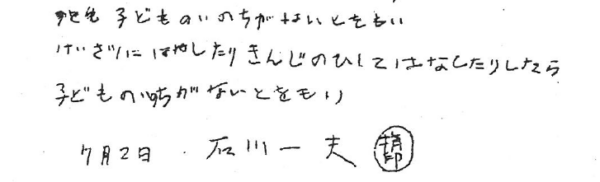

対して、石川さんが別件逮捕直前の5月21日に狭山警察署長あてに書いた上申書の一部がこれです。

「きんじょ」の「き」が「気」でないことはさておき、「ょ」の大きさに注目しましょう。「いっしょ」の「っ」が「ツ」になっていることもさておき、「しょ」の位置のずれはありますが大きさそのものは小さくなっていませんね。また「けいさツしよちようどの」。警察署長殿の中の2カ所の拗音がいずれもはっきりと大きな文字です。

そして、別件逮捕された5月23日の上申書の一部。これは検察が当初公にせず47年ぶりに開示されたものです。

魚住和晃「筆跡鑑定入門」(芸術新聞社)より

「狭山けエさツしちよんどの」と読めますね。

画像では示しませんが、取り調べ中の6月21日に地図上に書いたという「ころしたばしよ」(殺した場所)では「し」の方が小さくなって「よ」は大きいままです。

さらに、殺人事件としての起訴前の7月2日に、脅迫状をまねて書かされたという「写し」の文の中では「きんじょ」の「よ」は存在さえしていません。

「狭山事件・自分の目で確かめてみよう」(狭山事件学習資料編集委員会)より

単に書き落としたという可能性もあると思いきや、ほぼ同じ内容の文書でも同じです。

「警察・検事調書」(石川一雄君を守る会)より

これは指印が押されていないので、何枚か書かされた練習の一部と思われます。「一夫」となっているのは当時「雄」の字が書けなかったからです。

明らかに、石川さんは拗音の書き方が身についていなかったのです。脅迫状を書く時だけ突然小書きにしたと判断するか、それとも拗音小書きに習熟した別の者が書いたと見るか。どちらだとお思いですか?

手本とされた「りぼん」は家になかった

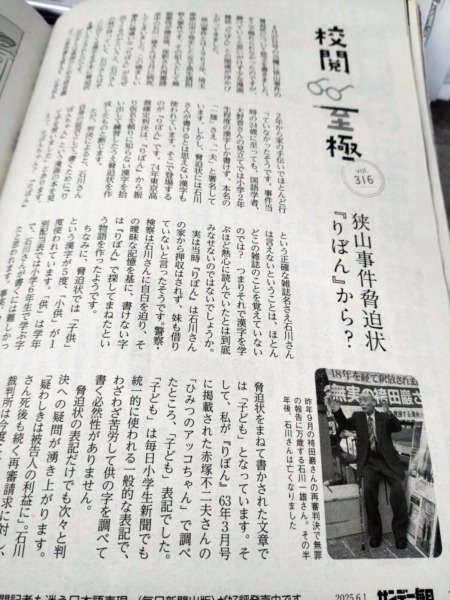

ちなみに、私はサンデー毎日の連載コラム「校閲至極」の今週発売号で「狭山事件脅迫状 『りぼん』から?」と題して一文を出しました。

そこでも触れましたが、東京高裁の確定判決(1974年)では石川さんは脅迫状の漢字について漫画雑誌の「りぼん」から当時知らない漢字を振り仮名を頼りに拾い出して練習したうえ脅迫状を作成したもの、と認定されました。その論法でいえば、「りぼん」の中の「じょ」の書き方をまねたという推測が成り立つと考える人がいるかもしれません。

事実、集英社の雑誌「りぼん」は今年創刊70周年ということで、創刊号の表紙写真が上げられていたので見ると、「大けんしょう」と拗音小書きがあります。

しかし、石川さんはそもそも「りぼんちゃん」と「ちゃん」を付けて呼び、正確な雑誌名さえ言えていません。しかも、当の「りぼん」は当時家になく、妹が借り一時的に持っていたのは事件1年近く前の1962年9月ごろまでだったということが、貸した友達の証言などで明らかになっているといいます。

そこから想像されるのは次の筋書きです。

奇想天外な警察側ストーリー

警察は、吉展ちゃん誘拐(殺人)事件での失敗に続き狭山事件でも身代金受け渡し場所でみすみす犯人を取り逃がし、最悪の結果が続いて警察庁長官が辞任するなど、何としても犯人を確保する必要がありました。脅迫状に誤字(当て字?)が多いことなどから教育の行き届かなかった地域の人がターゲットになり、とりあえず別件で石川さんを逮捕。しかし筆記能力は警察の見込みよりはるかに低く、これでは裁判で疑問視されそう。そこで石川さんが漫画は読んでいたということを聞き出し、どんな内容だったかと聞くと、石川さんは曖昧な記憶をもとに二宮金次郎の写真があったと答えます。漫画の内容ではなく写真を持ち出すところこそ、石川さんが熱心に「りぼん」を読んでいなかったことの何よりの証明になると思うのですが、警察はそれよりも二宮金次郎の写真の載った「りぼん」の号を探し(事件の2年前の1961年ですが)漢字に振り仮名があることから、知らない漢字はそれを見て書いた、という奇想天外なストーリーをひねり出したのではないでしょうか。

なお、警察は取り調べ中、脅迫状の漢字を何度も書かせたということです。にもかかわらず、全部の漢字を7月の写しでは再現できず、「子供」は「子ども」と書いています。脅迫状の「子供」は流れるような筆致でかなり書き慣れていることがうかがわれるのですが、石川さんはどうしても「子供」とは書けなかったのです。

脅迫状を石川さんが書くのは無理だったことは「気んじょの人にもはなすな 子供死出死まう」という部分だけからも合理的に判断できるのではないでしょうか。それでも裁判所は、無理に無理を重ねた推論をもとに石川さんを有罪にし、再審請求も却下し続けました。

「校閲至極」のコラムには、袴田巌さんの無罪確定に万歳する石川さんの昨年の写真を載せました。「同志」として「次は自分」という思いがこもっていたに違いありません。その願いがかなえられなかったのは残念至極ですが、本人が亡くなっても再審請求は続きます。折しも国会では再審制度の見直し論議が進行中です。再審の高いハードルを下げ、狭山事件が再びオープンな場で取り上げられることを望んでいます。

【岩佐義樹】

主な参考図書

大野晋「日本語と世界」(講談社学術文庫)

鎌田慧「狭山事件の真実」(岩波現代文庫)

野間宏「狭山裁判」(集英社)

黒川みどり「被差別部落に生まれて――石川一雄が語る狭山事件」(岩波書店)

「狭山事件――石川一雄・獄中27年」(リトル・モア編)

「狭山事件・自分の目で確かめてみよう」(狭山事件学習資料編集委員会)

「警察・検事調書」(石川一雄君を守る会)

魚住和晃「筆跡鑑定入門」(芸術新聞社)