梶井基次郎「檸檬」の引用で「檸檬の色彩はガチャガチャした色の諧調を……」とある「諧調」は、本によって「階調」となっています。どちらが正しいの? 日本語学者の今野真二さんの助けも借りつつ追究しました。

「レモン彗星(すいせい)」という彗星が地球に接近しているそうですが、今回はそれとは全く関係ない話です。

目次

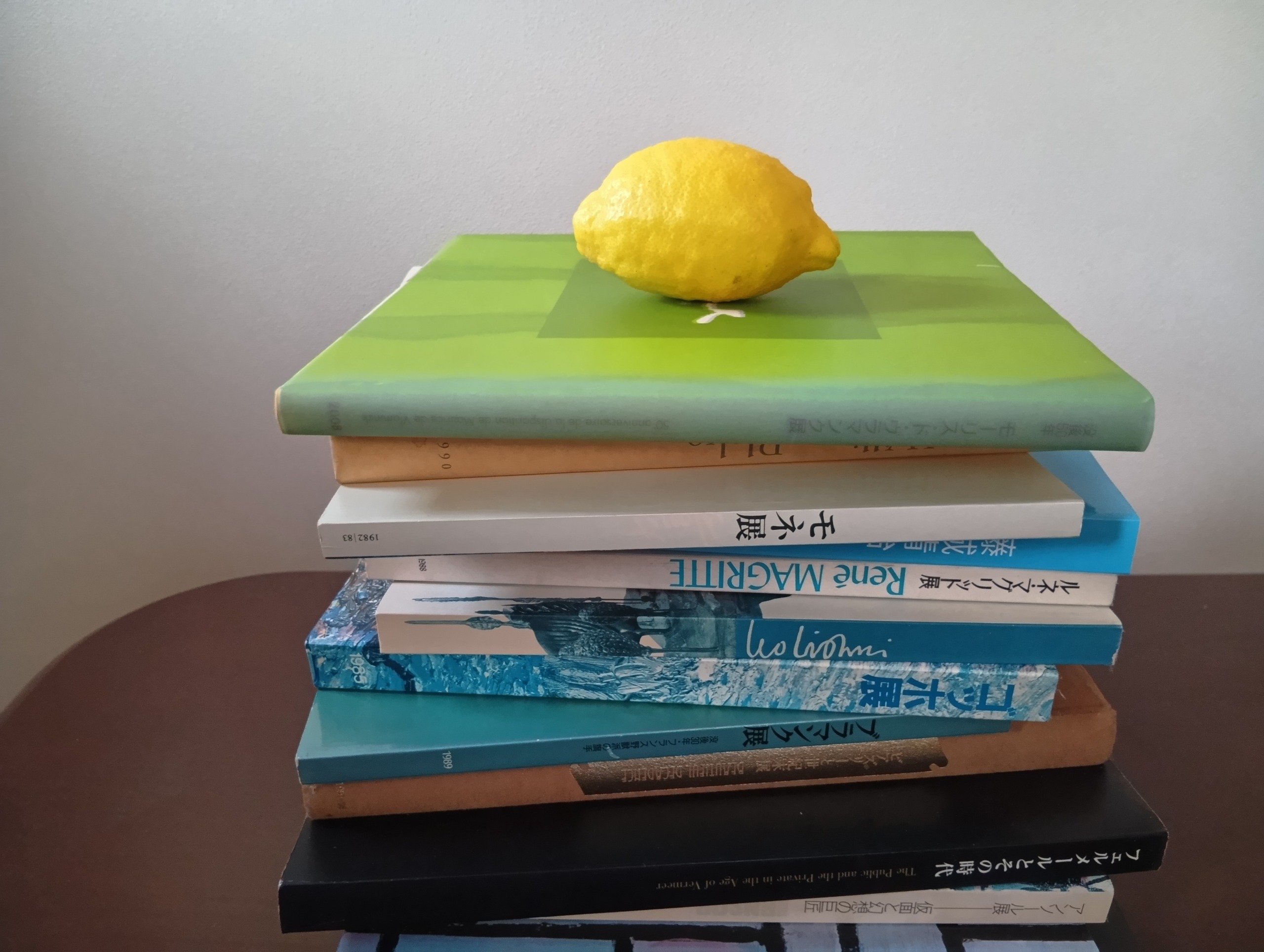

最初の本では「階調」

梶井基次郎の「檸檬」は高校教科書の定番だし、皆さんもご存じでしょう。徹頭徹尾一人の病的な青年の心象風景をつづった小説です。最後、書店にレモンを置いて出て行き、それが大爆発することを夢想するという、まああまり教育的な内容ではありませんね。それでもその文章に心を持って行かれてしまう若者は多いらしく、現在の京都の丸善にはレモン置き場があるとか。

この小説は1925年1月に雑誌「青空」に発表されました。つまり今年は「檸檬」が世に出てちょうど100年です。ということで、毎日新聞朝刊に連載している「毎日ことば」でこの小説の引用をしました。選んだのがこの部分。

その檸檬の色彩はガチャガチャした色の諧調をひっそりと紡錘(ぼうすい)形の身体の中へ吸収してしまって、カーンと冴(さ)えかえっていた。

参照したのは40年前の学生時代に買った新潮文庫の「檸檬」で、240円とあります。今の新潮文庫だと572円。おっと価格はここでは関係ありません。問題は「諧調」の字です。

最初に気づいたのは電子図書館「青空文庫」の「檸檬」で、「階調」になっているではありませんか。これは旺文社文庫からのようですが、誤植かもしれません。他の文庫では「ちくま日本文学」の梶井基次郎の巻も「諧調」です。しかし岩波文庫の「檸檬・冬の日」は「階調」になっています。

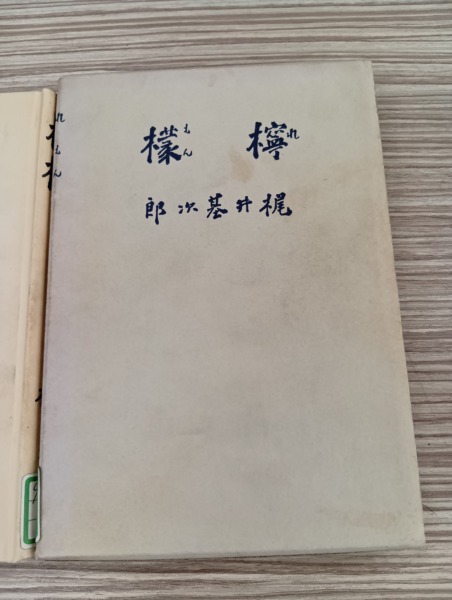

毎日新聞の書庫には、1931年に武蔵野書院から出版された梶井基次郎の最初の本「檸檬」の復刻本があります。それを見ると――「階調」。

これは困ったことになりました。階段の「階」と俳諧の「諧」はまったく異なる字です。

教科書ではどうなっているでしょう。先週のコラムでもお世話になった東京都江東区の教科書図書館に行って各社が出している高校の国語教科書を見てきました。

結果は「階調」5社、「諧調」2社。うーむ、これは「階調」で引用すべきだったということでしょうか。

伝説の校閲記者に聞いてみた

ところで、毎日新聞には伝説の校閲記者がいました。入社面接試験で「檸檬」の字をそらで書いて合格したということです。この先輩は退職していますが、「檸檬」について聞くならこの人をおいてほかにありません。いろいろなことを教えてもらいました。

梶井基次郎の全集は筑摩書房から2種類出ているのですが、66年の淀野隆三編集のものは「諧調」、99年の新しい全集は「階調」となっています。

これは校訂者の見解の違いに基づきます。66年版の注釈には

『青空』並に諸本みな《階調》

とあるのにあえて「諧調」としている、ということは「階調」を誤字か、それに近いものとみなして直したと思われます。

これに対し、99年版の注釈ではこうなっています。

『青空』では〈階調〉。筑摩書房旧版全集で〈色の諧調〉と訂正されたが、〈諧調〉は和らぎ整う意で、〈ガチャガチャした色の諧調〉ではそぐわない。段階のある色の調子ととり、〈階調〉のままとした。

この新版の編集方針として「著者生前の刊本の形態、及び、校正に関する作家の意志を尊重する」とあります。つまり、当初の雑誌や本の文字をそのまま載せるのが適切という判断でしょう。

では、今の辞書で諧調と階調はどう違うか見てみましょう。最新の広辞苑7版では――

【階調】画像の明部から暗部までの明るさの段階。また、その変化の度合。グラデーション。

【諧調】よく調和の取れた調子。整った調子。

辞書によっては「諧調」の説明として「ハーモニー」という言葉を加えるものもあります。新全集はこの解釈に基づき「階調」が正しいとみなしているのです。

日本語学者の今野真二さんに問い合わせると

私はなんとなくこの判断に釈然としないものを感じました。

疑問点は三つ。一つは、梶井基次郎が「檸檬」を書いた101年前に、「階調」と「諧調」は明確に使い分けられていたか。

第二に、梶井基次郎が誤って書いた可能性はないか。

そして「ガチャガチャした色の諧調」は本当にふさわしくないのか。グラデーションの意味の方が合っているのか。

では初めの疑問から。当時、梶井基次郎が使っていた辞書が何なのか分かりませんが、毎日新聞の書庫にある大正時代初版発行の辞書「大日本国語辞典」では「階調」も「諧調」も見つかりません。

1935(昭和10)年の「大辞典」は「カイチョー 諧調」は載せていても「階調」は見いだせません。

戦後になりますが、広辞苑の1955年の第1版でも「諧調」の見出し語はありますが、「階調」は見つかりません。83年の第3版で「階調」が入りました。「グラデーション」の項にはなんと「諧調」とあります。91年の第4版でようやく「階調」に修正されています。

つまり、階調という言葉は大正末期にはまだ成立していなかったのではないでしょうか。

「百年前の日本語――書きことばが揺れた時代」(岩波新書)など、多くの一般向け著書がある日本語学者の今野真二・清泉女子大学教授にうかがってみました。

漢字の根本字義はもちろん「階」「諧」では異なるので、中国においては、「『諧調』を『階調』と書く」ということは原理的に起こり得ません。しかし、日本においては、そこまで漢字の根本字義に遡ることなく、発音が同じで、字も似ているなら(これは当然といえば当然で、「階」「諧」いずれも「皆」の部分が発音を示しているので、日本語としての発音が同じになります)、「諧調」を「階調」と書くなど「通用」することがあります。

むしろ「階調」が〈グラデーション〉という語義と結びつくことによって、「諧調=ハーモニー」「階調=グラデーション」と別の語としてはっきり分離したのではないかと思われます。

分離するまでの間には、「諧調=階調」という時期があり、それが梶井基次郎の時代だったということではないかというのが今野の推測です。

草稿をよく見ると…

なるほど。これで第二の疑問にもかかわってきたようですが、いろいろな資料を見ると、梶井基次郎はかなり誤字もしくは一般的ではない漢字を書いているようです。

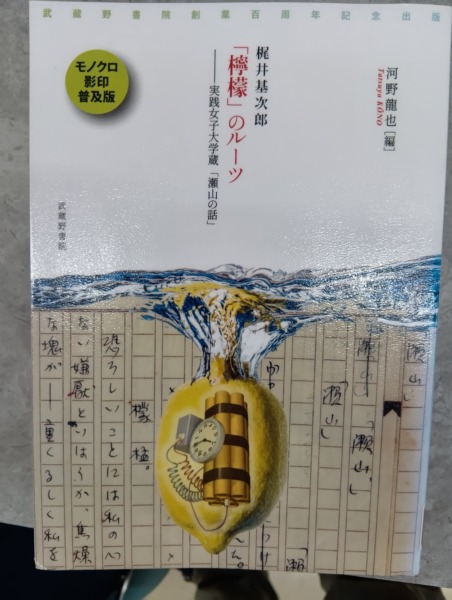

この表紙は武蔵野書院から出ている「梶井基次郎 『檸檬』のルーツ――実践女子大学蔵 『瀬山の話』」です。「檸檬」の字が違っていますね。

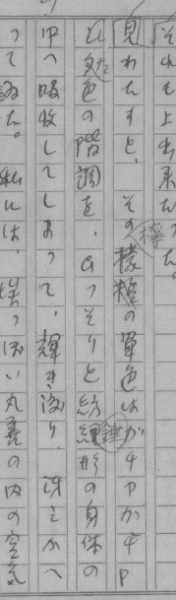

その草稿の、引用部分につながる文章を見ると「階調」はしっかり確認できます。しかし「紡錘」の「錘」の字も最初「かねへん」ではなく「いとへん」で書いたのが訂正されています。訂正したのは本人ではなく別の人の字にも見えます。

武蔵野書院「梶井基次郎『檸檬』のルーツ」より

第三の疑問です。〈諧調〉は和らぎ整う意で、〈ガチャガチャした色の諧調〉ではそぐわない、と新全集にはありますが、私には、段階を踏んだ並びのイメージの「階調」の方がむしろ「ガチャガチャ」にそぐわないように思えます。

諧の字を「新潮日本語漢字辞典」で引くと

①うまく調和している。和やかに打ち解け合う

とまず意味があり、「諧調」もその用例となっています。ただしその後

②かなう。うまく事が運ぶ。成し遂げる。

という意味もあります。

問題の「檸檬」の文の前にある文章を引きましょう。

「あ、そうだそうだ」その時私は袂(たもと)の中の檸檬を憶(おも)い出した。本の色彩をゴチャゴチャに積みあげて、一度この檸檬で試して見たら。「そうだ」

私にまた先程の軽やかな昂奮が帰って来た。私は手当り次第に積みあげ、また慌(あわただ)しく潰(くず)し、また慌しく築きあげた。新しく引き抜いてつけ加えたり、取去ったりした。奇怪な幻想的な城が、その度に赤くなったり青くなったりした。

やっとそれは出来上がった。そして軽く跳(おど)りあがる心を制しながら、その城壁の頂きに恐る恐る檸檬を据えつけた。そしてそれは上出来だった。

その後に続くのが「見わたすと、その檸檬の色彩はガチャガチャした色の諧調をひっそりと紡錘形の身体の中へ吸収してしまって、カーンと冴えかえっていた」でした。

その場面を、影印本の草稿で確認すると、「やっとそれは出来上がった」の代わりにこんな文が挟まっています。

私はやっと、もういゝ、これで上出来だと思った。

つまり、レモンを据える直前でも「私」の中では「上出来」だったのです。それは整然としないゴチャゴチャした色ではあるけれど、新潮日本語漢字辞典の「諧=うまく事が運ぶ」という気持ちではないでしょうか。

どちらかといえば「諧調」がふさわしい

だとすると、梶井基次郎の時代の未分化の「階調」ではなく、使い分けとしては「諧調」で引用する方が、むしろ作者の意図に沿うと思うのです。

もっとも、作者が書いた通り「階調」とすべきだという判断を否定するつもりはありません。

ということで結局、毎日新聞での引用は「諧調」として、後日「本によっては『階調』となっています」とフォローしました。

いやはや、どちらで書いても間違いではない表記について、えらく時間とエネルギーを使いました。でも校閲って結局、どちらも間違いでないところで、それでも明確な根拠を基にどちらかを判断する――この積み重ねだと思うのです。

【岩佐義樹】