「ごんぎつね」は最後に死んだのか?などを問う大みそかのコラムは大きな反響を巻き起こしました。「ごんぎつね」についてはサンデー毎日の連載コラムでも以前取り上げています。この筆者は「死んだ」という立場です。

わが推しは「校閲至極」おもろいよ

――1月9日の毎日新聞「仲畑流万能川柳」に「崩彦」さんによる句が掲載されました。この「校閲至極」はサンデー毎日の連載コラムのことか、本になったもののことかは分かりませんが、いずれにしてもありがたいことです。

さて、昨年大みそかに投稿した「『ごんぎつね』をどう読むか――『家』と『死』をめぐって」は大きな反響を巻き起こしました。

新美南吉は死んだとも弾が命中したとも書いていないのに、なぜかごんは死んだことにされたという疑問を記したのです。実はサンデー毎日の「校閲至極」でもこれまで2回、別の筆者が「ごんぎつね」を取り上げています。いずれも書籍未収録ですが、そのうちの2020年発表の回を転載しましょう。【以上、岩佐義樹】

「ごんぎつね」の兵十、何と読む?

新美南吉の童話「ごんぎつね」はヒガンバナの描写が印象的な作品だ。ウナギを盗んだキツネのごんは、母を亡くした兵十(ひょうじゅう)にクリなどを運ぶが、撃たれて死んでしまう。悲しい結末を予感させるヒガンバナの赤が心に残る。

その物語の舞台、愛知県半田市にある新美南吉記念館を訪れた。筆者は2年前の秋にも当欄でごんぎつねを取り上げている。出版社によってごんは「子ギツネ」「小ギツネ」と分かれているが、小学校の国語の教科書にも掲載されている作品であり、新聞記事での引用の際には選択に注意を払うべきではないかという内容だ。展示の充実は期待以上で、勢いのままに童話モチーフのグッズを大量購入し、レジの女性を驚かせてしまった。

帰阪し、旅の興奮を周囲に伝えていて気づいた。兵十を「へいじゅう」と言う人がいるのだ。調べてみると、「こぎつね」問題と同様、「へいじゅう」のルビの異本もあり、教科書でその読みを採用していた時期があるようだ。現在は初出の雑誌に振られた「ひょうじゅう」が一般的になっている。「へい」採用の理由には、当時の小4での漢字学習に都合がいいということもあったのだろうか。しかしそれどころではない、全くの改変も教科書では行われており、何とごんが死なない結末に変えてしまったものもあると知り、仰天した。

ごんぎつねは元々、編集者が大幅に手を入れたとされ、最後の場面も南吉本人が書いた草稿と、発表されたものは印象が全く異なる。つくづく作者の手から離れていく作品だが、教科書での改変は一時期のことで、現在は原典を尊重しているはずだ。

しかし、教材に教育に必要な要素を求めることは分かるが、不都合を排除しすぎることは、教育を貧しくするのではないだろうか。

今改めて南吉の本を開くと、南吉の時代と今とでは言葉が随分変化している。たとえば童話「お母さん達」の中に「けんかにならない前に」という表現があるが、今は「けんかになる前に」が普通だろう。昔はよくあった使い方だが、今「しない前に」と書けば先生にバツをもらうかもしれない。こうした古い言葉遣いが、子どもが繰り返し読む童話として「不都合」と考える人もいるだろうか。

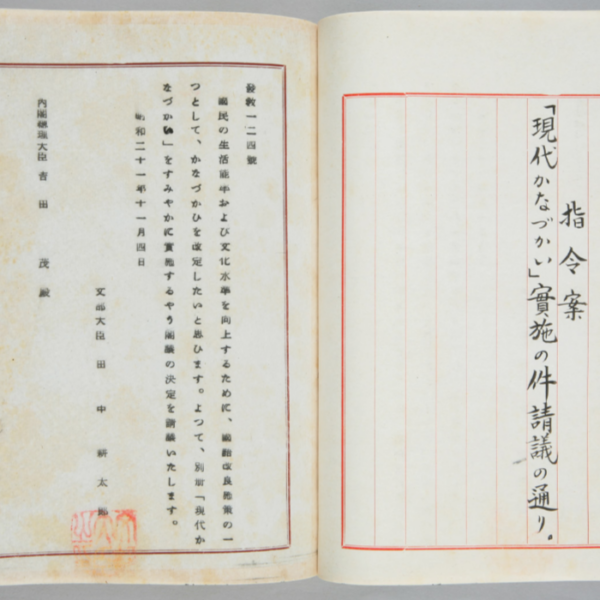

兵十のモデルとされる人物愛用の猟銃(奥、新美南吉記念館にて 水上由布撮影)

わたしはむしろ、こうした豊かな言葉の歴史と幼いころから向き合えることこそ、幸福だと思う。古い言葉でつづられながらも、内容は古びることのない南吉の童話を、多くの子どもに読んでほしい。そして先生には「しない前に」を問答無用ではねないでほしいと願う。豊かな読書体験があるからこその、「しない前」かもしれないのだから。

【水上由布】

=2020年10月18日発行サンデー毎日「校閲至極」より

教科書の改変で「死なない結末」?

以下、岩佐追記。

文中で「ごんが死なない結末に変えてしまった」とあるのは、恐らく「なぜ『ごんぎつね』は定番教材になったのか-国語教師のための『ごんぎつね』入門-」(鶴田清司著、明治図書)で紹介される次の例があたるのでしょう。

〈ごんは、ばたりとたおれました〉が〈たまは、ごんの足にあたりました〉と書き変えられている教科書があった。おそらく「ごんが死ぬのはかわいそうすぎる」という声に対する「教育的配慮」であり、当時はさまざまな事情もあったのだろう。しかし、そうなると、ごんは足のケガで済んだ(死には至らなかった)ということになり、まったく別の物語になってしまう。

ちなみに「ごんは死んだとは限らない」という拙文を読んでも上のコラムの筆者は「死んでしまったと考えるのが自然」といいます。このように人それぞれの解釈ができるのがこの作品のすばらしさではないでしょうか。今もそれぞれの読み方の読者投稿が相次いでいます。