毎日新聞の11月5日付(東京本社版など)特集面「校閲発:春夏秋冬」では新聞の訂正を集めた本を扱いましたが(ウェブ版はこちら)、紙面では割愛せざるを得なかったところなどを2回にわたってご紹介したいと思います。

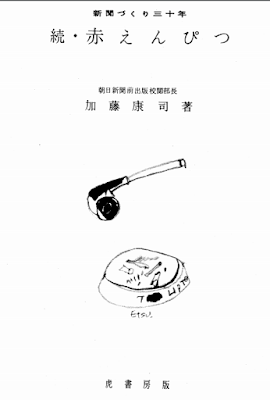

まずは、朝日新聞で長く校閲記者を務めた加藤康司(やすし)さんが、各紙の訂正や誤りを題材に著したエッセー集「赤えんぴつ」(虎書房・1956年初版)シリーズから。

目次

「訂正のおかげで入社」

そもそも1928(昭和3)年に加藤さんが大阪朝日新聞社に入社したのが、「訂正のおかげだった」といいます。

大阪朝日新聞の同年3月の紙面で、重大な誤植があったことを重く見た会社の上層部が、整理部に属していた校正課を校閲部に昇格させ、東西朝日で校閲部員の大増員が行われました。この際に加藤さんも入社したのだそうです。

活字時代の誤り

さて、紙面でもご紹介したように、加藤さんの活躍された活字時代は

↓

↓

↓

と人の手を何度も経るため、今より間違いが起きやすかったようです。

私も活字時代を知る大先輩から、「活字が横に90度回転したまま印刷されたりして大変だった。昔の紙面は誤りが多く、今になると恥ずかしくてとても見る気にならない」と聞いたことがあります。

加藤さんの本には以下のような事件も記されていました。

電話での聞き取りのミスが原因と思われる例

「酒一升の持ち主」(←「左傾思想の持ち主」)

「熱かん」(←「圧巻」)

活字を選ぶ段階で誤ったのが原因と思われるもの

「雲隠才蔵」(←「霧隠才蔵」)

「コンクール賞」(←「ゴンクール賞」)

「ヘソかく」(←「ベソかく」)=下の写真(メルボルン五輪の競泳男子800メートルリレーで期待外れの4位に終わったときの記事の見出し。「水泳選手は裸だからヘソをかきかき謝ったかも知れないが」と著者)

「誤植発見で一万円進呈」

また、「赤えんぴつ」シリーズで面白いのが、第1作で本に間違いを見つけた人に懸賞を出すと広告で発表したことです。

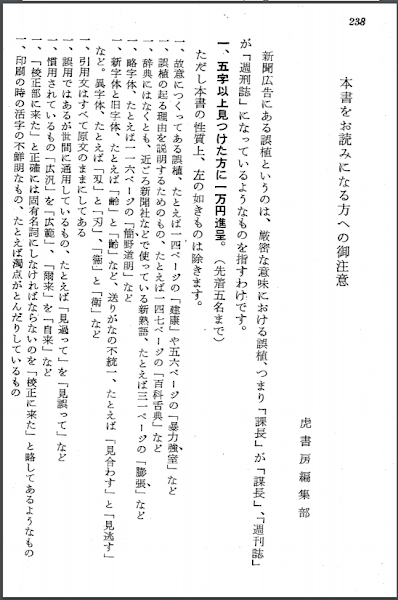

毎日新聞1956年10月31日朝刊掲載の広告

同書の末尾にも編集部から「五字以上見つけた方に一万円進呈。(先着五名まで)」「略字体は誤りとは認めない」「活字不鮮明によるものも誤りと認めない」など細かい規定が記されています。宣伝のおかげか『赤えんぴつ』はよく売れたようで、読者から多数の指摘がありました。

第2作「続・赤えんぴつ」(1957年)によると、誤りを指摘する読者から「発売日の翌日にはもう速達が何通かまいこみ、都内の人で自身持参される人、電話でいちいちページと行をいって指摘される人など」もいて、編集部はてんやわんやでした。

懸賞は出版社側が宣伝のために提案したもので、加藤さんは当初反対したものの「自分はとにかく、かねて信頼している二人の友人に頼んでおけば、五字や六字は眼こぼしができるとしても、普通の読者に十字も二十字も見つけられるようなことはあるまい」などとも思って了承したといいます。

しかし結果は「私も致命的なもの十本くらいを、すでに刷上がった本で読んで知ってはいたが、後から後からと新しいのが出てくる」「何ともいいのがれできない誤植が二十本は確実にある」。

また、自身も読み過ごした誤りを、原稿では自ら正しく書いていたことを確認して「筆者校正というのはまことにだめなものである」としるしています。

加藤さん本人は「あまりにも見苦しい本」を出してしまったという思いで「死ぬような苦しみを一、二ヵ月味わった」といいます。

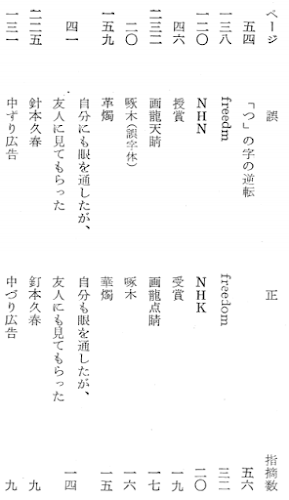

「続・赤えんぴつ」は加藤さんが「ノイローゼ気味」になった--という「自序」で始まり、39ページにわたる「『赤えんぴつ』正誤表」「『赤えんぴつ』懸賞当選者」で終わります。校閲記者が書いた本で誤りを出してしまったことに加藤さんがどれだけショックを受けたかがうかがえます。

「正誤表」の一部

「失敗を悔しがる校閲記者は伸びる」と我が部の大先輩から言われたことがあります。加藤さんが受けた衝撃の大きさは、そのまま校閲マンとしての資質の表れであるのだと思います。

【田村剛】