老中・松平定信をあてこする有名な狂歌の中の「魚」は「さかな」「うお」のどっち? 馬琴は「滝沢馬琴」と書いてよい? 大河ドラマ「べらぼう」でも出てきた江戸時代の二つのテーマについて掘り下げます。

毎回楽しみにしているNHK大河ドラマ「べらぼう」。10月12日の第39回「白河の清きに住みかね身上半減」は特に見どころ満載でした。

火付盗賊改方、長谷川平蔵の立ち回り。

蔦屋重三郎の妻を演じる橋本愛さんと怪優・嶋田久作さんの漢文ディベート。

捕縛された蔦屋重三郎の、老中・松平定信への痛烈な嫌み。

その中で蔦重が言い放ったせりふがこれ。

近ごろ「白河の清きに魚住みかねて 元の濁りの田沼恋しき」なんて詠むやからもいるんですよ。

目次

江戸時代の「さかな」は泳ぐ魚なのか

有名なので解説は不要かもしれませんが、白河藩主だった松平定信の質素倹約を求める清廉な政策が息苦しく、前の田沼意次による政治の方がよかったと思う人によって詠まれ、民衆に広まった狂歌です。

少し前、松平定信を取り上げた毎日小学生新聞でこの歌が載っていました。実はその中の「魚」に「さかな」と振り仮名があり、「うお」ではないかと調べたことがあったのです。

生半可な知識で、この当時(18世紀終わりごろ)「魚」を「さかな」と読むことがあったのだろうか、さかなといえば「酒のさかな」つまり「酒な=肴」の意味だったかもしれない――という疑問からです。

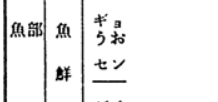

文化庁ホームページ「当用漢字音訓表」(1948年内閣告示)より

魚という漢字に「さかな」という読みが公式に認められたのは比較的新しく、1973年の「当用漢字改定音訓表」からです。それまでの当用漢字表に記される「魚」の読みは「ギョ」「うお」のみでした。

もっともそれはどこまで実態を反映したものだったか分かりません。実態よりも、「魚」と書くと「うお」なのか「さかな」なのか分かりにくいため、「魚=うお」という決め事を優先させただけとも思われます。「さかな」の場合は平仮名で書くことで区別するということです。

でも、今回の問題は誰が作ったかも分からない江戸時代の狂歌です。いうまでもなく昭和の当用漢字とは無関係。この時代に「さかな」を生きている魚のことだとする認識があったかどうかがポイントです。ここは日本国語大辞典の出番でしょう。

同辞典2版の「さかな」の用例によると、17世紀や18世紀初頭で魚類全般を指す使い方があることが確認できます。「語誌」の項によると魚類の総称としては

もともとイヲ・ウヲが用いられていた。江戸時代以降、しだいにサカナがこの意味領域を侵しはじめ、明治時代以降、イヲ・ウヲにとって代わるようになった。

とあります。そうか、1787年に老中になった松平定信の時代にすでに「さかな」が泳ぐ魚という認識が生じ始めていたのか。だったら分からなくなってきたぞ。

中学教科書では2対1で「うお」

「さかな」か「うお」かを明確に示す当時の文字史料があればいいのですが、一校閲者にすぎない私がネット検索したところですぐに見つかるものでありません。

そこで次善の策として、現在出ている教科書でどういう読みになっているかを調べることにしました。歴史の教科書だと専門家が厳密に校正しているはず、と思ったのです。

東京都江東区の教科書図書館に行って中学校の歴史教科書を見てきました。

しかし、多くの出版社が松平定信の項でこの狂歌を取り上げているのですが、残念ながら私の調べた範囲では「魚」に振り仮名があるのは3種にとどまりました。

その結果は、「うお」が2種、「さかな」が1種。

うーん、2対1では絶対「うお」が正しいと言いかねます。ただ、その一つというのが令和書籍の「国史教科書」で、2025年度使用で採択されたばかり。私は「これが歴史教科書か? 皇国史観に基づく歴史読み物に過ぎないのでは」と思っているのですが、個人の感想は置いておいても、採択されたばかりで非常に多くの人の目にさらされているとはいえない状況では、他の伝統ある出版社の方に信頼性を置くのは自然でしょう。

ということで、毎日小学生新聞の記事では「魚」の読みは「うお」と直しました。しかしその解説のところでは「魚=さかな」の方が今は一般的と判断し、「さかな」の振り仮名のままにしています。

馬琴は「滝沢馬琴」なのか

では、「べらぼう」に話を戻します。横浜流星さん演じる蔦屋重三郎は「魚」を何と言うか? サブタイトルで「白河の清きに住みかね身上半減」とあったので必ずこの狂歌が出てくると思っていた私は耳をそばだたせました。まさか松平定信に直接言うとは予想できませんでしたが。

やはり「うお」と言っていました。ただし狂歌を引く前に「透き通った美しい川と濁った川、さかなはどちらを好んですむとお思いですが」と言っていて、NHKとしても歌の部分の「うお」と会話の「さかな」を差別化しているようです。

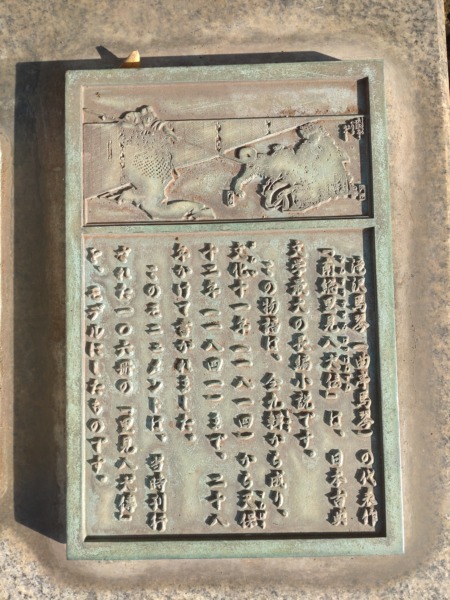

東京都江東区にある「南総里見八犬伝」の説明レリーフ

さて、「べらぼう」の次の回「尽きせぬは欲の泉」ではついに馬琴が登場しました。演じるは声優の津田健次郎さん。朝ドラ「あんぱん」の編集長役に続き重要な役どころです。

この馬琴の表記も毎日小学生新聞でちょっとした議論がありました。初め「滝沢馬琴」となっている原稿に「今は曲亭馬琴という方がいいのでは」と控えめに口を出し、「曲亭(滝沢)馬琴」と直ったことがあります。

昨年には「本名は滝沢興邦。ペンネームが曲亭馬琴。彼は『滝沢馬琴』を名乗ったことはないのです」という記事が出たことを踏まえた対応でした。しかし、この記事もどうやら不正確だったようです。

今年の夏から馬琴の「椿説弓張月」の全訳が光文社古典新訳文庫で刊行されています。その訳者、菱岡憲司さんの解説を引用しましょう。

馬琴および曲亭という号は、もとは俳号である。よって若いころには、「滝沢馬琴」と用いている例も見出せる(『風月菴主に答るふみ』寛政九年、三十一歳)。しかし曲亭馬琴号をもっぱら黄表紙・合巻(ごうかん)・読本などの戯作(げさく)に用いるようになってからは、本姓の滝沢と戯号の馬琴を組み合わせることをひどく嫌うようになり、手紙などでしばしば憤懣(ふんまん)をぶつけている。逆にいえば、当時から滝沢馬琴と呼ばれることがままあったわけだが、現代では馬琴の意向を尊重して曲亭馬琴とすることが一般的である。

ですから、「曲亭(滝沢)馬琴」と直した判断はよかったのですが、自ら滝沢馬琴と「名乗ったことはない」とあったのは間違いでした。

常識を疑う調べこそ校閲

いやあ、歴史上の人物や事物の校閲って本当に難しいですね。素人の調べには限界がありますが、だからこそ自分の知識も含めた常識を疑いつつ調べなければと思いを新たにしました。

余談ですが、蔦屋重三郎とともに罪に問われた戯作作家、山東京伝は「手鎖50日」の刑に処せられました。この江戸時代の刑罰も「てじょう」と読むのか「てぐさり」と読むのかよく分かりません。蔦屋重三郎も出てくる井上ひさしさんの小説「手鎖心中」では「てぐさり」と振り仮名がありましたが、「べらぼう」では「てじょう」と言っていました。

ちなみにこの「手鎖心中」、最後近くでほろりとさせた上で本当の最後に「あっ、そういうことだったのか!」と膝を打たせる、さすがの井上節、長くないのに滋味が詰まった名作です。「べらぼう」とも思わぬところでつながり、未読の方は読書の秋にぜひ。

【岩佐義樹】