法律改正で戸籍に記載されることになった、氏名の読み方についてうかがいました。

目次

「読み仮名」が半数に

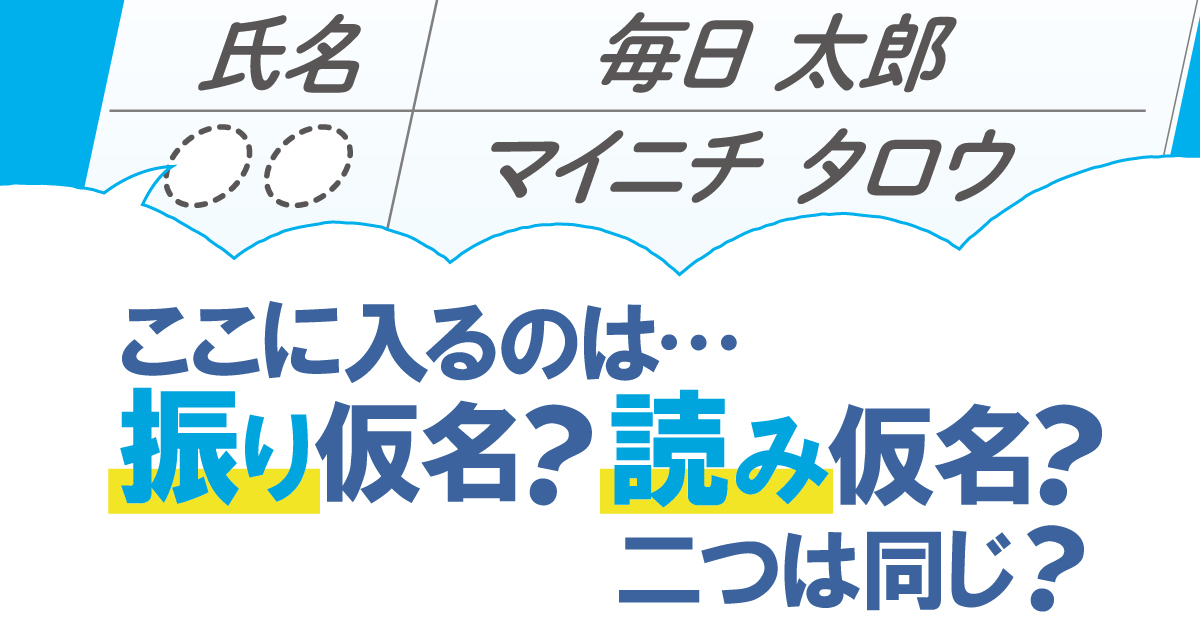

| 戸籍の氏名に付けることになったのは…… |

| 振り仮名 28.1% |

| 読み仮名 50% |

| 上の二つは同じもの 21.9% |

戸籍に読み方が付くことになりましたが、それは「振り仮名」か「読み仮名」か。この問いに半数が「読み仮名」と答えました。

「読み仮名」を載せない辞書も

そもそも「振り仮名」と「読み仮名」はどう違うのでしょう。国語辞典で調べてみます。

振り仮名

広辞苑 漢字の傍にその読み方を示すためにつける仮名。傍訓。

明鏡国語 漢字のわきにつけて、その読み方を示す仮名。ルビ。

三省堂国語 漢字のわきに、その読み方などをしめすためにつけるかな。ルビ。

新明解国語 その漢字の読み方を示すために、わきにつける仮名。ルビ。

岩波国語 漢字(の傍ら)に添えて読み方を示すかな。

新潮現代国語 漢字などの読みを示すため、そのわきに付ける仮名。傍訓。ルビ。

新レインボー小学国語 字のそばに付けて、その読み方をしめす、かな。

読み仮名

広辞苑 漢字の読み方を示す仮名。

明鏡国語 読み方を示すために漢字のわきに添える仮名。振り仮名。ルビ。

三省堂国語 漢字の読み方をしめすために記すかな。→ふりがな。

新明解国語 なし

岩波国語 なし

新潮現代国語 なし

新レインボー小学国語 なし

意味の違いよりも「読み仮名」を見出しとして採用していない辞書が少なくないことが目を引きました。実は広辞苑が採録したのも1991年の4版です。もちろんそれ以前から言葉自体はあったのでしょうが、辞書に載るようになったのは意外に最近のようです。

「ルビ」とも言われますが…

改めて語釈の違いを見ましょう。「振り仮名」は「漢字の傍」「漢字のわき」とあるのに「読み仮名」にはおおむねそれらの文字がないことに気づきます。

また、新レインボー小学国語辞典が「漢字のそば」とするのがユニークです。語釈の後で「参考」として

たて書きのときは右、横書きのときは上につける。

とあります。「わき」と書くとどうも「横」のイメージがありますからね。国語以外は横書きの教科書がほとんどであることが背景にあると思われます。

ちょっと振り仮名か読み仮名かの問題から離れますが、「ルビ」についても似たような呼称問題があります。

振り仮名は「ルビ」と私たちの職場では言っています。横書きの場合に上に付けることもあるので、それと区別したい場合は「横ルビ」とも言います。しかし行間が狭くて横または上に付けられない場合、下または右にカッコをつけて示すことになるので「パーレンルビ」などと呼んでいます。( )の記号は英語からパーレンと呼び習わされているのです。

その場合、本文と同じ大きさの文字になるので、もはや「添える」というより独自の存在感を主張しているように見えます(ただし、出版物ではカッコ内は若干小さい活字になることが多いようです)。

ルビというのは欧州活字の大きさを表す「ルビー」から来ていることは、クイズのネタなどにもなりその筋では知られています。では「ルビ」の別の意味はご存じでしょうか。

転じて、亭主が妻や子どもを連れて歩くことや、裕福な家庭のお嬢様が供の者を連れて行くことを言ったが現在ではまったく死語と化している。(「日本語解釈活用事典」ぎょうせい刊)

この使い方からも、ルビ、振り仮名からは付き従うというイメージがあることがうかがえます。これに対し、「読み仮名」は漢字の添え物ではなく対等の存在、と主張しているといえるかもしれません。

「添え物」から「なくてはならないもの」へ

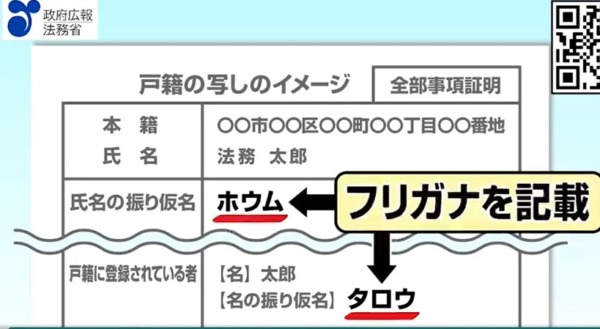

来年5月までに変わっていく仮名の入った戸籍のイメージを見ると、漢字の氏名欄の中に小さく添えるという感じではありません。必要があって入れることになったのですから、それに見合う書き方になるのは必然的でしょう。

(政府広報の動画より)

仮名はその字が表すように「仮」、それに対し漢字は「真名(まな)」という別名があったように「真の字」というのが日本語の歴史の位置づけでした。公用文などは漢文が原則で仮名がありませんでした。

だから、例えば平安時代の人物の正確な読み方は分からなかったりします。昨年の大河ドラマ「光る君へ」で、中宮彰子が「あきこ」、安倍晴明が「はるあきら」と言われていたことは記憶に新しいところです。当時の文献でルビがないため、決まりがないのです。

そして、今回の改正まで戸籍に読みが付かなかったのも、漢字が正式であり、読みは分からなくてもよいという妙な伝統が続いていたからと思われます。

それが変わったのは、政府が進めるデジタル化により読み方が必要になった事情があるようです。さらに言えば、漢字が以前ほど唯一絶対ではなくなったこともあるのかもしれません。選挙の届け出の候補者名を見ると、本名は漢字なのに一部もしくは全部平仮名にしている候補者の何と多いことか。

それはともかく、人名の読み方は「添え物」から「なくてはならないもの」に格上げされたといえるのではないでしょうか。

やはり「読み仮名」の方がよさそう

しかし、体裁だけは整ったものの「振り仮名」「フリガナ」という用語は元のままです。法務省としてはいまだに読み方は「添え物」の意識なのでしょうか。いや、単に「読み仮名」という選択肢に思い及ばなかったのでしょうけど。

毎日小学生新聞の投稿フォームなどでも「ふりがな」が使われていて、一般的に抵抗感なく使われてきたと思われます。

とはいうものの、記事として書く場合、法務省も記す慣用的な「振り仮名」でいいか、載せていない辞書もある「読み仮名」にすべきかは迷うところではあります。

今回の選択肢で「読み仮名」が最も多くなったことで、自信を持って「戸籍に読み仮名が付くことになった」などと書くことができそうです。

(2025年07月07日)

5月26日の改正戸籍法施行で、戸籍に氏名の読み方が入ることになりました。皆さんのもとにはもう通知は届きましたか。改正戸籍法や法務省などのホームページでは「振り仮名」か「フリガナ」が使われています。

ふと気になりました。これは「読み仮名」ではないかと。三省堂国語辞典8版によると「振り仮名」は「漢字のわきに、その読み方などをしめすためにつけるかな。ルビ」とあり、「読み仮名」は「漢字の読み方をしめすために記すかな」。ほぼ同じですが、「振り仮名」は「わきに」振るという違いがあります。

新しい戸籍のイメージでは片仮名の読みが漢字と同等の大きさで挙げられ、「わき」という感じではありません。だから「読み仮名」とすべきだという理由にはなります。ただ、「読み仮名」という語を採録していない辞書もあります。また「振り仮名」を「読み仮名」と同じ意味と捉えれば、どちらを使ってもいいのかな?ということで「どちらも」の選択肢も用意しました。いかがでしょう。

(2025年06月23日)