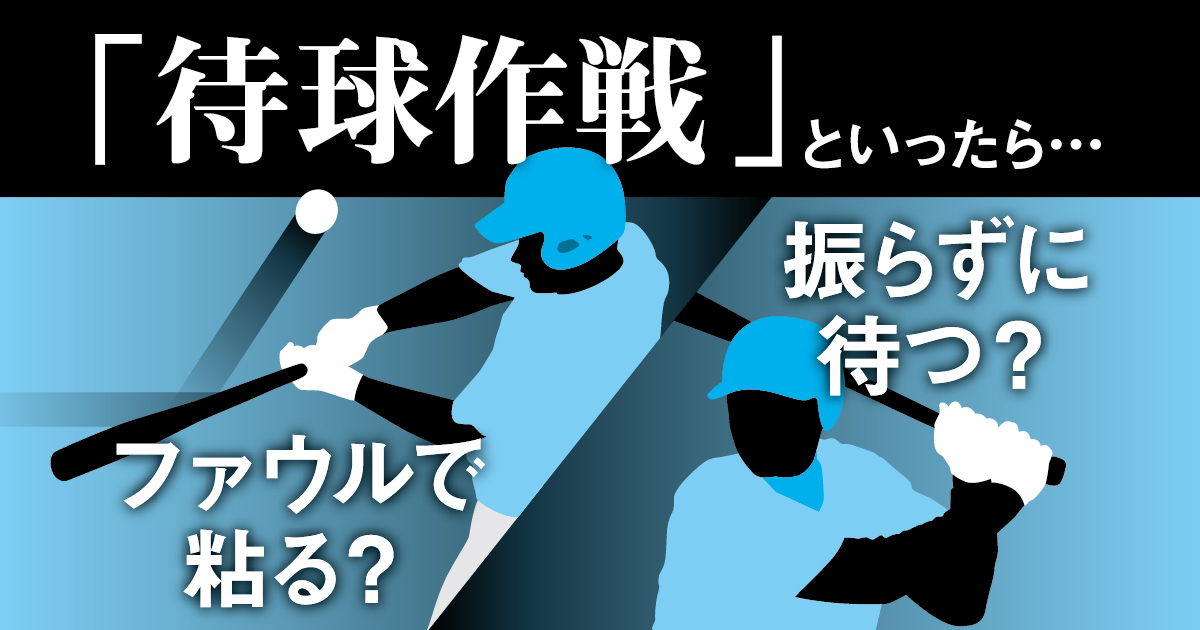

野球で使われる「待球」のイメージを伺いました。

目次

回答は割れる

| 野球の「待球作戦」、どんなイメージを持ちますか? |

| 打ちやすい球が来るまでファウルで粘って待つ 24.4% |

| バットを振らず、四球か打ちやすい球を待つ 39.2% |

| 両方の意味で使う 19.6% |

| 分からない 16.7% |

結果はご覧の通り、回答は割れています。「分からない」も2割弱を占めましたが、8割以上の人は何らかのイメージを持っているようです。

ベーブ・ルース流「待球主義」とは

毎日新聞の記事データベースで「待球」を検索すると、戦前の1921~42年に61件、戦後の1971~2023年に83件(地域面なども含む)の計144件の使用例がありました。データベースで戦後の記事が全文検索できるのは40年ほど前からなので、実際の件数はもっと多いと思われます。

最初の用例は1921年5月。今年100周年を迎える東京六大学野球の前身に当たる大学リーグの、慶応―明治の決勝戦に関する記事で使われています。明治の投手のコントロールが悪いと知った慶応は「執拗(しつよう)に待球主義を採って第一回に二の四死球と二の安打に依って二点を先取」したとあります。

この頃の用例で興味深いのは、元祖二刀流、ベーブ・ルース(1895~1948年)がじきじきに「待球主義」について解説している記事です。ベーブ・ルースが米国の野球少年向けに書いた「野球術教科書」の版権を獲得した毎日新聞が紙面上で紹介したもので、以下に抜粋して引用します。

投手が荒れている時にはその極限まで行かせるのが一つだ。たとえば君の前に二人の打者を歩かせ或(あるい)は君の前の打者の如(ごと)きはストレートの四球で歩いて行ったような場合だ。これは投手がコントロールに苦しんでいる証拠だ。こんな時にはボックスに立っても決して打気に出て第一球を打ってはならぬ――いかにその球がよさそうに見えても、必要とあらばストライクをも見逃すのだ。投手は君を三振させるのにはまだ二つストライクを投げなければならない。(中略)ノー・ストライク2ボール、ノー・ストライク3ボールでは次のボールがどんなによく見えても見逃すのが好(よ)いプレーだ。(中略)四球がもとで試合に勝った例はいくらでもある。それで打者を歩かせて打者がベースを得た後の投手の苦慮はさらに大きなものだということをしかと頭に入れておくべきだ。

(1932年6月18日付大阪毎日新聞〈表記を新字・新かなに改め、句点を補った〉)

ここで述べられているように、コントロールの悪い投手に対し、四球も視野に入れながらじっと待つのが「待球主義」といえるでしょう。今回の回答で「バットを振らず、四球か打ちやすい球を待つ」が4割弱と最も多くを占めたのは、バットを振らないイメージが根強いことを示しています。上述した計144件の過去記事で、待球がほとんど四球とセットで出てくることからも、バットを振らずに待つ、というのが本来のあり方のように思えます。

1932年6月18日付大阪毎日新聞

「バットを振る」も半数に迫る

一方で、「打ちやすい球が来るまでファウルで粘って待つ」は約4分の1。2割弱の「両方の意味で使う」も含めると、半数近くの人が「バットを振る」待ち方にも使うとしています。毎日新聞でも2011年ごろから用例に変化が見られ始めます。例えば以下のような記事。

(青森・)光星学院が取った策は待球作戦。一回の攻撃で打者5人がファウル計12球の粘りを見せた。(2011年3月26日付朝刊)

(セガサミーの西詰監督は)打線に待球を命じた。各打者は追い込まれてからファウルで粘り、狙い通りの展開に持ち込んだ。(2011年6月30日付朝刊)

高校野球の投手の球数制限に関する記事では、

反対理由の多くは「待球作戦がはびこる」というものだ。(監督の一人は)「ファウルを打つ練習をするチームが出てくるのでは」と懸念する。(2019年3月10日付朝刊)

投手に多く投げさせようとファウルで粘る「待球作戦」が横行し、公正な試合にならない(2019年11月9日付朝刊)

このように、近年ではファウルで粘る場面でも「待球」が使われていることが分かります。

見極めは慎重に

考えてみれば、いくらバットを振らずに待つとはいえ、2ストライクを取られて追い込まれたら振って粘らざるを得ません。2013年夏の甲子園では、ひたすらファウルで粘る「カット打法」が注目を集めましたが、本来「静」のイメージの待球に、追い込まれてから積極的にファウルで粘る「動」のイメージが加わりつつあるのではないでしょうか。

筆者としてはあくまでバットを振らないのが本来の「待球」と思いますが、今回の結果からさまざまなイメージがあることが分かりました。待ち方はともかくボールをしっかり見極めるのが「待球」ならば、その使われ方も慎重に見極めていきたいですね。

(2025年05月19日)

今年の選抜高校野球大会。ある日の紙面で「待球的中 好左腕攻略」という見出しがつきました。記事は、相手の好投手を攻略する糸口として、序盤にファウルで粘って球数を投げさせるという監督の指示に従い、狙い通り疲れさせたところで一気に畳みかけて同点に追いついた――というものでした。

「待球」を辞書で調べると「野球で、打ちやすいボールが投げられるまで待つこと」(大辞林)、「野球で、打者が球を打たずに、四球になるのを待ったり、自分に打ちやすい球がくるまで待つこと」(日本国語大辞典)などとあります。後者の語釈は「打者が球を打たずに」という条件付き。2ストライクに追い込まれるまでは基本的に見逃す、という戦法はプロ野球でもたまに見られます。

一方、今回の記事のように、初めからバットを振ってファウルで粘る戦法を「待球」と言ってよいのか。ネットで調べると、最近はそういう使われ方もされているようですが、部内では違和感があるとの意見も。冒頭の見出しは「しつこく粘り 好左腕攻略」に替えてもらいました。皆さんは「待球」という言葉にどのようなイメージを持つでしょうか。ご意見をお聞かせください。

(2025年05月05日)