2001年に大蔵省が財務省に改組されたため、「大蔵省(現財務省)」と書くことがある。一方で「金融庁(旧大蔵省)」と書く場合も。これは大蔵省が分割されたからで、もちろん財務省=金融庁ではない。実はラジオ放送開始の場所でも類似のややこしい事情がある。

目次

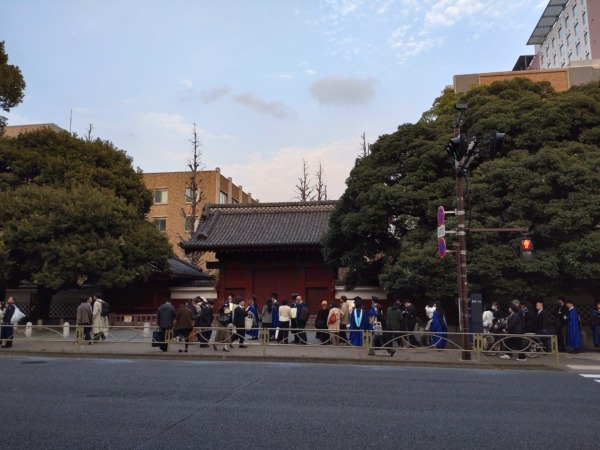

ラジオ放送は今の東京都港区芝浦で始まった

1925年3月22日に日本のラジオ放送は始まり、今年で100年を迎えた。放送を開始したのは当時の東京高等工芸学校の敷地(東京都港区芝浦)の中だが、この学校について「後の千葉大学工学部」と書く時と「現在の東京科学大学付属科学技術高等学校」と書く時がある。

結論から言えば、どちらの書き方も正解だ。千葉大工学部や東京科学大付属科学技術高校の公式サイトを参考にすると、東京高等工芸学校は「学校組織」としては千葉大工学部(千葉市稲毛区)に発展したと言えるし、放送した「場所」に注目するならば、現在の東京科学大付属科学技術高校の田町キャンパス(芝浦)が「跡地」と言えるだろう。

振り返るのは「組織」か「場所」か

前章で説明したような事情があるので、組織がどのように変わったかを知らせたいならば、後身を千葉大工学部と書くべきだろうし、場所を強調したいならば、現在地には東京科学大付属科学技術高校があると書くべきだろう。強調するポイントがあいまいな表現ならば、どちらの書き方も間違いではない。

ただし、東京科学大付属科学技術高校は2027年に大岡山キャンパス(東京都目黒区)へ移転予定なので、「跡地」として同高を表記するのは、ふさわしくなくなるかもしれないから、確認が必要だろう。

「変遷」を正確に書くのは難しい

ラジオ放送開始の場所で、現在の状況を説明するならば「千葉大工学部」か「東京科学大付属科学技術高校」が正解と書いたが、これも「昭和のある時期」など、途中経過を書こうとすれば、一時的な組織名なども出てくるので、別の書き方が必要になる。変遷を正確に書こうとするならば、注意深くあるべきだ。

あえて有名な例を挙げて説明すると、「東京帝国大学(現東京大学)」という表記に疑問を持つ人は少ないだろう。基本的にはこの表記で問題ない。しかし、1877年に「東京開成学校」と「東京医学校」が合併して創立された当時の組織名は「東京大学」だった。そこだけ取れば「1877年の東京大学(現東京大学)」という分かりにくい書き方が生まれるかもしれない。

その後、86年に「帝国大学」となり、97年に京都帝国大学が設立されたため、「東京帝国大学」となった。さらに1947年に東京帝国大が東京大となり、49年に第一高等学校などを統合して、現在に至る。

歴史を書く時は「定点」にも配慮を

東京大の変遷については、太平洋戦争終結前の大学が新制大学に変わった歴史を端的に表現したいならば「東京帝国大学(現東京大学)」でよいが、「●●年の東京帝国大学は」などと「定点」を示す書き方をしていれば、「●●年時点では、東京大学、帝国大学、東京帝国大学のいずれだったのか?」と確認すべきだ。

もしも「●●年」が「1887年」であれば「帝国大学(現東京大学)」と簡潔に書いてしまうのも一案。さらに、丁寧に書くならば「帝国大学(東京帝国大学を経て現東京大学)」としてもいいだろう。

組織に限らず、過去に合併・再編を経た自治体の書き方なども同じような配慮をしなければならない。その作業を面倒だと思わない知力と体力を保ちたいものである。

-600x450.jpg)

-600x450.jpg)