言葉にまつわる仕事という共通点をもとに、会って話を聞くシリーズ「校閲記者が聞く」。今回は出版の分野で活躍する校正・校閲者です。同じ仕事とはいえ出版と新聞の垣根を越えて話をする機会はそう多くはありません。大いに語り合いました。内容を2回に分けてご紹介します。

1962年生まれ。フリーランス。「本づくりと校正 ぼっと舎」代表。校正・校閲に関する著書多数。

奥田 泰正 おくだ・やすまさ (写真・後列左端)

1970年生まれ。フリーランス。情報誌や文芸誌、文芸書などを手がける。

寺田 恵理 てらだ・えり (写真・前列右から2人目)

1969年生まれ。河出書房新社製作部校正課勤務。

牟田 都子 むた・さとこ (写真・前列右端)

1977年生まれ。講談社校閲部の契約社員を経て、フリーランス。フジテレビ系「セブンルール」に出演。

牟田 了一 むた・りょういち (写真・後列右端)

1974年生まれ。講談社校閲部勤務。都子さんの夫。

※他は毎日新聞からの参加者。なお記事中「校正」「校閲」は同じ意味合いで使われています。

目次

そこが光って見えちゃう

寺田さん:(奥田さんが)さっそく見つけてしまった。

奥田さん:「何語だろうこれ」なんて思っていたら。

――開始5分で……(笑い)。

奥田さんが指摘した誤植。

メニューのつづりが「COCKTAIL」ではなく「COCTEAIL」となっていた

奥田さん:しょうがないですよ。そこが光って見えちゃうんですから。

牟田都子さん:初めて講談社に行った時、ゴミの分別の注意書きで「発砲スチロール」となっている部分を誰かがボールペンで「発泡」に直しているのを見て、「イヤな職場だなあ」って(笑い)。

苦労する引用探し

――ツイッターで拝見しましたが、引用を確認するために図書館を回ったりするんですね。

都子さん:講談社にはちょっとした公共図書館くらいの規模の資料室があるのでそこで探すことが多いです。そこでも目当ての本が見つからなかったら近隣の図書館に行って、それでもなければ国立国会図書館へという流れですね。

ただ、文芸雑誌が担当の頃はそんな余裕はとてもありませんでした。十数ページの評論物でも使えるのは1日だったりするので資料室になければ諦めざるを得なかったですね。たった1行の引用だとしても原典に当たりたいのはやまやまですが。

――どの書籍か分かっていても何ページにあるか分からないと探すのが大変ですよね。

都子さん:そうなんです。最近も指定された書籍の中から引用された文章を探していたのですがどうしても見つからず、この人(牟田了一さん)に手伝ってもらったことがあって。2人がかりでも見つからなかったのですが、結局著者の勘違いだったということもありました。

了一さん:500ページくらいの本から探すときは400ページくらいまで見ても見つからないと「どこかで見落としたかな。やり直さないといけないかもしれない」と不安になりますね。

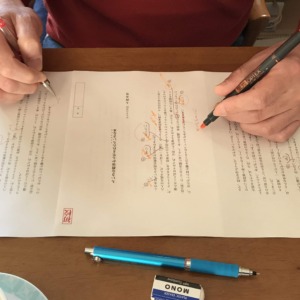

仕事道具 =都子さん撮影

都子さん:書籍なら1冊で1~2週間の時間をもらえるので、引用された文章を探すのに図書館を回ることもできますが、新聞だと時間的に難しいですよね。

――信じるしかないことも多いです。引用部分や元資料のコピーをくれる記者もたまにいて、すごく助かります。

寺田さん:私は担当編集者に「著者に、できれば引用はご自分で入力せず、コピーを貼り付けてほしいと伝えて」と言っています。句読点一つでも引用を間違う著者は多いし、それを探して直すのに手間がかかってしまうので。

また、資料をつけてくださっている場合でも原稿の引用箇所と違うときがあります。明らかな誤植は直しを入れますが、困るのは微妙に違う場合。直しを入れるか、入れるとしてもどう指摘するかが難しいです。

奥田さん:何社かから出ているものをちゃんぽんにして引用してくる著者もいますよね。

調べたことは自分の“引き出し”に

――出版では事実確認はどの程度までするのですか。

寺田さん:今の時代、調べようと思ったら相当な範囲で調べられるのですが、最近の進行のほとんどは入稿から責了までの時間が短くなっています。なので、仕事を外校正者さんに発注する際には、その限られた時間内で見られる範囲でということと、特に押さえてほしい点、例えば文中の西暦や地名は全てチェックしてほしいなどを伝えるようにしています。

大西さん:小説の一シーンで「○○の場所から××が見えた」と書いてあることも、いまではインターネットの地図サービスで検索して、画像で確認できたりしますよね。

寺田さん:外部の校正者さんで「実見」とメモを書いてくる方がいました。ドラマ「校閲ガール」のように実際に見に行って確かめる方もいるということですね。

河出書房新社から望む建設中の新国立競技場

=寺田さん撮影

――調べたことは自分の身に着きますか。

大西さん:消えるものと残るものがあります。具体的なことは忘れてしまっても、何をどうやって調べたか、そのプロセスが引き出しになってあとで生きてきたりします。「あそこに行けばこれが分かる」というような。

寺田さん:特に小説を校閲する場合、どれだけ自分の引き出しを持っているかが大事ですね。ミステリーものを発注した外校正者さんで殺人の現場の図を描いてきた方がいました。この場所から銃を撃つとどうなるかというような。面白い指摘だなと思って、今までのお仕事のことを聞いてみたら、ミステリー小説の校閲を何冊もやったことがある方でした。他の小説を校閲した方では、きゃしゃな女性が片手で拳銃を持っている場面について「この銃の重さでは片手で持てません」というご指摘もありました。

奥田さん:44マグナムとかですね。

大西さん:ただ、小説はフィクションなので一筋縄ではいかないところもあります。著者としては現実を超えてもそのままでいきたい、理屈じゃないということは多々あります。

やればやるほど割に合わないが

都子さん:時間がないのは同じですけど、それでも新聞は特に時間がないのでは。

――この時間内でっていうのは同じで、ここまではやろうという線引きが重要かなと思います。

了一さん:そうですよね。今はネットがあるから時間をかければ何でも調べられてしまうので、どこまでやるかというデッドラインを決めないといつまででもやることになる。

――新聞は泣いても笑ってもこの時間で終わりっていうのがありますが、出版は寝る時間を削ることもできてしまうから大変ですよね。

都子さん:フリーの人が初校に1週間の時間をもらったとしてその1週間のうちどのくらいの時間ゲラを読んでいるかはゲラの内容とその人の良心にかかっているところがあります。早めに返す人もいれば1週間みっちりやる人もいる。2人目に読む社員たちは編集者に「早く返して」とせっつかれる。1人目に読む我々の調べが甘いと誤植が出るのでしつこく調べますね。

作業机 =都子さん撮影

了一さん:でも1文字何円で仕事をするフリーの人はやればやるほど割に合わないのでは。

都子さん:とは分かっていてもなかなか手は抜けない。それに手が抜ける人はこの仕事にはあまりいないような気がする。それでも奥付に自分の名前が載るのはちょっと……。

了一さん:あれをやっておくと校閲者が手を抜けないから。(笑い)

本に校閲者の名前が入るのは

――そういえば校閲者の名前が入っている本もありますね。

了一さん:たまに著者の方から後書きに名前を入れていいか聞かれることはあります。でも誤植が後で見つかったらと思うと怖いですね。

都子さん:普段は専門の校閲者による校閲を入れない出版社と仕事をすると「名前を入れたい」と言ってくださることもあるのですが「お気持ちだけで」というか。もちろんミスがないよう仕事はしているのですが、校閲者も人間なので。

了一さん:でも時々奥付に(都子さんの)名前が載っていることがあるよね。

都子さん:見本が送られてきて初めて知るときもあります。目次や奥付、カバーのゲラは校閲に回って来ない出版社もあって。

――でも目次が一番危険ですよね。

(一同、大きくうなずく)

――新聞でも1面を担当する人にとって一番重要なのがインデックスと呼ばれる目次です。何ページにどんな記事が載っているか、目次と内容に齟齬(そご)がないか、というところを見ないといけない。担当するようになったら、まずはそのやり方をたたき込まれます。

「1人目」は「2人目」に勝てない

都子さん:雑誌の担当だった頃、この人(了一さん)に「初校でこんな誤植が見落とされていたんだよ」と話したら「君が1人目だったら絶対に拾えないよ」と言われたことがあって。

了一さん:2人目は意地悪な目で見るから。

――あらかた直っているので1人目が目に付かないところに気づきますね。

了一さん:1人目は絶対に2人目に勝てないんですよ。2人目は自分が見落としても拾われないし、一つでも拾えば勝ったような気になる。

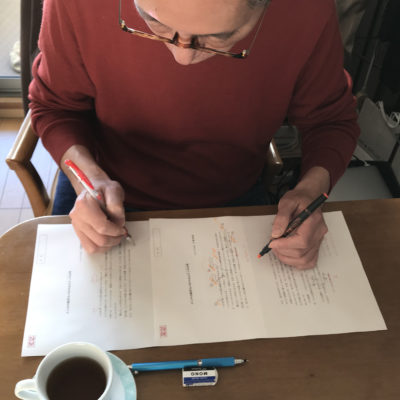

=大西さん提供

自信は定期的に崩れる

都子さん:新聞は政治家の名前なんかは頭に入れておかないといけないですよね。

――でも分かったつもりも怖くて。以前大島理森(衆院議長)が大森理森になっていたのを見落としたことがあって。積み上げたものがガラガラガッシャーンって。

了一さん:定期的に自信が崩れ落ちていきますよね。

――ただ「これでOK、完璧」なんて思ってしまうとこの仕事って面白くないですよね。

大西さん:気持ちの上では完璧を目指すんですけどね。一人では限界があります。だからこそ、いろんな人の違う目を通すことが大事になります。

校正は実は肉体労働であり、目は商売道具

=奥田さん撮影

都子さん:フリーだと自分一人の目でしか見ることができないから同僚がいるのはうらやましいです。誰が読んだゲラでも読みたいし、ゲラ以外の話もしたいですね。

大西さん:編集者を捕まえて自分からコミュニケーションを取っていかないと、どんどん一人になってしまう。でも今の編集者は忙しいから無駄話はなかなかできない。それに出版社のセキュリティーが厳しくなって、社外の人間が編集部をふらっと訪ねにくくなりました。昔はライターやカメラマンなどいろいろな人間が勝手に出入りして、その人たちの交流から本の種が生まれることもあったんです。

(後編につづく)