「一択」という言葉を三省堂国語辞典8版で引くと「辞書ならS社一択だ」という用例が載っています。三省堂さん、自己PRですか? いやSだけでは他にもあるか。いろいろ想像をたくましくしてみました。

目次

漢字クイズは3択でした

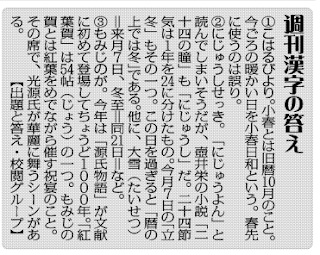

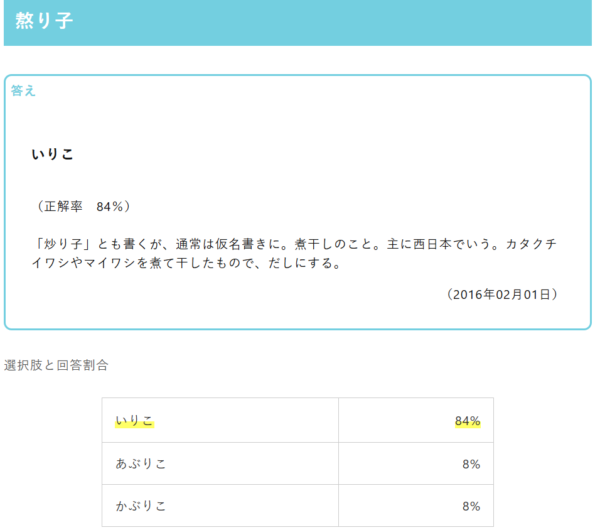

毎日新聞校閲センターのX(ツイッター)ではかつて出題した漢字の読みの正答率を示しています。時々「高すぎる。どういう人々が答えているのか」という質問をいただくことがあります。

Xに張ったリンクを見ていただくとお分かりになると思いますが、これは3択クイズです。だから、全くの当てずっぽうでも少なくとも33%は正解できる確率があります。よく分からなくても、少なくとも一つの選択肢はあり得ないというものも多いでしょう。その場合は二者択一なので50%くらいになります。

それに加えて、漢字クイズに挑戦するような方々は、もともとある程度漢字の知識があることが考えられます。事実上「これ一択」という問題も少なくないでしょう。それらの理由が重なり、結果的に大きめの数字になっていると思われます。

三省堂国語辞典の用例で自画自賛?

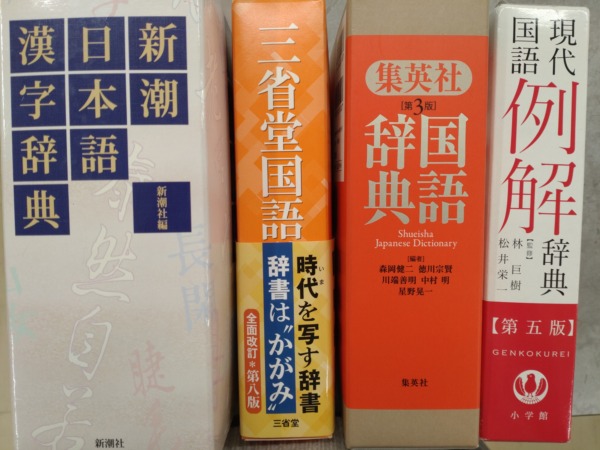

さて、いま手持ちのパソコンで「いったく」と打っても「一択」と変換してくれませんでした。よく見聞きする気がしますが、考えてみれば新語かも。新語といえば三省堂国語辞典です。さすがに載っています。そしてちょっと面白い用例に出合いました。

いったく【一択】一つしか選ぶものがないこと。当然これしかないこと。「辞書ならS社一だ」〔二〇一〇年代に広まったことば〕

さあ皆さん、この「S社」って具体的にどこをイメージしますか?

すぐ浮かぶのは「三省堂」ですよね。自分のところの会社ですから。つまり三省堂さんの自信のほどを「S社一択」の用例で表したのでしょうか。

しかしですよ、「小学館」も辞書をいろいろ出しています。そういえば「新潮社」も「集英社」もそれぞれユニークな辞書を出版しています。

Sだけでは自社のほかに複数の会社が考えられることで、宣伝色を薄められるという意図も感じられ、まことに心憎い用例といえましょう。2022年発行の第8版で載りました。

S社は新潮社か集英社?

でもちょっと待って。意地の悪い取り方をすると、三省堂の社名には「社」はつきません。とするとS社とは新潮社か集英社?

しかも、特定の社のイニシャルという前提で話を進めますが、広辞苑、岩波国語辞典などを擁するI書店、大漢和辞典や明鏡国語辞典を発行するT書店は「一択」の対象にならないということになります。O社やK、Gも。連想を排除するなら「X社」とでもすればよかったかも――まあ、いまXといえばツイッターというかイーロン・マスクさんみたいになりますが。

そもそも真面目に考えを巡らせてみると、辞書はいろいろ引き比べるべきだとよく言われます。その立場では、「一択」という用例に辞書を挙げることそのものが適切なのだろうか、という疑問も湧いてきます。

もっとも、このように用例で辞書そのものに自己言及をするケースはどこか別のところでも見たような気がしました。

新明解国語辞典でもかつて……

探すと、同じ三省堂から出た新明解国語辞典4版の「一気に」の用例として次の文章が。

従来の辞典ではどうしてもピッタリの訳語を見つけられなかった難解な語も、この辞典で―解決

「この」ってどの辞典? 訳語とあるからには英和辞典と取るべきなのかもしれませんが、文字通り新明解国語辞典の語釈から「一気に解決」したのかもしれません。

実はこの用例を知ったのは、今は亡き赤瀬川原平さんの著書「新解さんの謎」からです。「いや、チャッカリしている。宣伝が入った」「けっこう茶目っ気がある」と感想が書かれていて、赤瀬川さんは「新解さん」の宣伝と解釈したようです。やはり三省堂さん、用例の自己PRがお好きなのですか?

第4版は1989年発行。ところが97年の第5版ではなぜか「社長の辞任でさすがの難問も―解決」という用例に変わっています。新解さん、恥ずかしくなったのでしょうか。ちょっと残念。

でも前の用例をよくよく読むと「難解な語も一気に解決」というのもなんとなく変なつながりのような。「難解な語も、この辞典で適切な言い換えが見つかって一気に分かりやすくなった」というなら分かりますが。ということで文章として問題になったので変更されたのかもしれません。

「一択」と「1択」はどう違うか

それはともかく「一択」という言葉に戻りましょう。今は当たり前のように使われていますが、毎日新聞の使用例をデータベースで調べると初出は2012年の将棋観戦記です。「3五歩の一択」。三省堂国語辞典の2010年代に広まったという記述と合致しています。

と思ったら、「1択」では1995年から使用例がありました。ただしこれは複数の選択肢から一つだけ選びなさいというアンケート形式の使い方であり、「一つしか選ぶものがないこと。当然これしかないこと」という三省堂国語辞典の語釈とは微妙に、あるいは明らかに違います。

「一」と「1」。この表記の違いが意味の違いと関係しています。毎日新聞は数字表記は算用数字が原則です。とはいえ何でもかんでも算用数字にしているわけではありません。ざっくり言うと、他の任意の数字に置き換えることができる場合は算用数字、できない場合は漢数字で表記します。

例えば「コップ1杯の酒」は2杯も3杯もありうるので算用数字。「ちょっと一杯やろう」は本当に1杯だけになるとは思えない単なる誘い文句で「ちょっと2杯やろう」などとはならないので漢数字で書いています。

「択」はどうでしょう。実は昔「さんたく」という言葉そのものがなかったか、なじみがなかったようです。アニメ監督、望月智充さん(代表作は懐かしの「クリィミーマミ」。「絶対少年」も忘れ難い)の「日本語あれこれ研究室」というブログにこうあります。

個人的な記憶ではこの「三択」という単語を初めて知ったのは「巨泉のクイズダービー」ですな。巨泉が「次は三択問題。ドン!」とかいつも言っていた。たまに一緒に見ていた父親は「さんたくって何だ」とよくつぶやいてました。つまり、「さんたく」なる言葉は当時はまだ一般的ではなかったわけだ。

クイズの影響かどうか分かりませんが、「三択」という言葉が一般的になったあと、選択肢は三つとは限らないので他の語も派生したことが想像されます。そして2,3、4といろいろ変わりうるので2択、3択……という算用数字が毎日新聞としての原則になります。複数の選択肢の中から一つだけ選ぶ場合も前提としては「1択」とするのが基本です。

しかしここへ来て三省堂国語辞典のいうところの「一つしか選ぶものがないこと。当然これしかないこと」の「いったく」が出てきました。実際には複数の選択肢があっても、選びたいのは一つ。この場合は他の数字に置き換えられないので「一択」という漢数字とするのが妥当でしょう。

もちろん、これは毎日新聞としての基準の話です。一般的にはどちらで書いても間違いとはいえません。ただ、きっと算用数字と漢数字の使い分けという観点から書いたのではないであろう「一択」の語釈が、結果的に毎日新聞での使い分けの一助になっているという点からも、辞書はさまざまな使い道があるなあと改めて思います。

ところで、「S社の辞書」のようにちゃっかり辞書の自己言及をしている用例って他にあるのでしょうか。きっとあると思うのですが、他には今のところ気づきません。どこかにこっそり忍ばされた用例を見つけるのを楽しみにしましょう。

【岩佐義樹】