2024年のえとは「辰」でしたが、それにちなむ「竜」と「龍」の字の複雑に絡み合った経緯を振り返ります。さらに、2025年のえとである「巳」の字はヘビを表す象形文字なのか、「えとのヘビ」と書くのは適切か?――について、甲骨文字などをもとに考えます。

2024年ももうすぐ終わり。辰(たつ)から巳(み)へと移るえとにちなんでいえば「竜」から「蛇」へのバトンタッチも近づいてきました。竜について書き残したことを思い出しつつ、蛇につなげられればと思うのですが、竜頭蛇尾に終わる予感が満々……。

目次

線に意味を持たせた「文字の霊」

この「竜頭蛇尾」、竜と蛇が組み合わさった有名な四字熟語ですね。竜と蛇は似たところがあるという認識のもとに生まれたことがうかがえます。

だからでしょう、「龍踊」と書いて「じゃおどり」と読ませる長崎市の芸能がありますね。中国の最古の字書「説文解字」には竜は「鱗虫(りんちゅう)の長」とあり、ウロコの点でも蛇と共通するところがあります。

この「鱗」の字、「うろこ」以外の訓として「こけら」の読みがあるってご存じでした?

今年出た「ことわざ探検のススメ」(時田昌瑞著、大修館書店)で挙げられた「目からウロコ」の例の一つに中島敦「文字禍」(1942年)があり、私は若い頃読んだはずの(そして忘れていた)この短編に再会しました。

彼は眼から鱗(こけら)の落ちた思がした。単なるバラバラの線に、一定の音と一定の意味とを有(も)たせるものは、何か? ここ迄思ひ到った時、老博士は躊躇なく、文字の霊の存在を認めた。

こけら、といえば「こけら落とし」のこけらかと思う方も少なくないと思いますが、その漢字は「杮」と書きます。果物の「柿」と非常によく似ています。つくりの上がナベブタになり下の巾とつながらないのがカキの「柿」、つくりの真ん中の縦線が1本で続き1画少ないのはコケラの「杮」……ですが通常の小さな文字では見分けはほぼ不可能でしょう。この場合の「こけら」は「木の切りくず」を表し、ウロコの「こけら」とは意味が違います。

――と、どんどん脱線していくのを元に戻すと、「文字禍」は古代アッシリアの話ですが、私たちの使う漢字も、単なる線が意味や音をもつようになるまでには幾多の「文字の霊」の跳梁(ちょうりょう)があったに違いありません。

ちなみに「ことわざ探検のススメ」には「ドジョウの尾にヘビが食いつく」ということわざが紹介されていて、やたらに細長いもののたとえだそうです。ここまで中身の薄い前置きがやたらと長くなり失礼しました。ここからが本題の一つ「竜」の字についてです。

1950年代から「竜」と「龍」のせめぎ合い

先週は人名用漢字の「凜」と「凛」の並立の経緯を追いましたが、今回は「竜」と「龍」の混在の歴史を年表風に簡単に振り返りましょう。

1946年11月、「当用漢字表」内閣告示。この中に「竜」も「龍」も入っていなかった。

51年5月 国語審議会、人名漢字に関する建議。その中に「龍」があり内閣告示を経て子の名前に使えるようになった。

54年3月、国語審議会漢字部会、「当用漢字補正資料」報告。この中で当用漢字表に加えるべき字とされた中に「竜」があった。ただし内閣告示に至らず。

56年11月、法務省民事局、「龍」に加えて「竜」も出生届で受理してよいと回答。

81年10月 「常用漢字表」内閣告示。「竜(龍)」と旧字とともに掲げられた。

「龍」から「竜」への略字化が一方向に進んだのではなく、同じ50年代にも両者が提示されていたなんて。さながら、目からウロコが落ちると2匹の竜がせめぎ合っているのが見えるようではないでしょうか。

では今、使用状況はどうなっているでしょう。「漢字の動物苑」(円満字二郎著、岩波書店)によると、

旧字体の方が画数が多く重々しく見えるので、新字体はかわいそうにあまり人気がありません。

とあります。そこで今開催中の全国高校ラグビーの毎日新聞における選手名鑑(12月26日)から「竜」と「龍」の名前が使われる人数を調べました。

「龍」は20人、「竜」は8人。

やはり新字より旧字の方が人気があるようです。

新字体の「竜」の方が古代文字に近い

しかし、円満字さんによると、中国古代の金文を見ると「形からいえばむしろ新字体に近い」といいます。

「漢字の話 上」(藤堂明保著、朝日新聞社)の「龍」の項でもこうあります。

もとは龍と書いたが、略字の竜のほうがむしろ原形をよく残している。それは頭に冠をいただいて、むっくりと起き上がったヘビの姿を描いた象形文字である。龍という本字の右側は、ごたごたしたもようにすぎない。

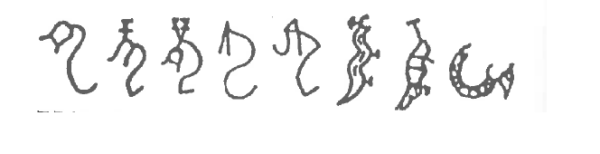

(池上正治著「龍の世界」講談社学術文庫の甲骨文字。右から左へ新しくなる)

つまり、竜はウロコのある虫の、冠をかぶった長ということで「鱗虫の長」とされたのでしょう。象形文字としての形にはそれがよく出ています。「龍」の字になったのはどういう経緯かわかりませんが、重々しく飾る意図があったのでしょう。戦後の漢字の字体整理の流れを受け「新字体」とされる「竜」は、新字と単純に言うのもためらわれる複雑な経緯をたどっているのです。

「巳」は十二支中唯一、動物と関連あり?

ところで、私は2024年1月にこの校閲記者コラムでこう書きました。

十二支とそれにちなむ動物の関係は、大漢和辞典の諸橋轍次も「十二支物語」(大修館書店)で「なぜ、多くの動物の中から鼠や蛇などを選んだかは、さっぱりわかりません」と、さじを投げています。それぞれ十二支に当時の音が近い動物が選ばれているという話もあるようですが、それにしても意味上の関連はないとされています。

だから一般的に「竜年」とは書きません。あくまでも、2024年は「辰年」です。

2025年の「巳年」も「蛇年」とは書きません。それは変わりませんが、巳年に関しては一つだけ、他の十二支と違う要素があります。

それは、他の十二支の字は対応する動物に意味上の関連はないとされるのに対し、巳だけは、ヘビの象形文字とされることです。「人名字解」(白川静著、平凡社)の「巳」では次の甲骨文字を掲げ「蛇の形」としています。

諸橋轍次もそれは承知の上で、「十二支物語」の巳の章ではちょっと困ったような語り口になっています。もしそれが正しいなら、2025年のえとを「ヘビ」と呼んでも、意味のつながりがあるのだから許容範囲のような気がしてきます。

ところが、ヘビの形からきたという説もどうやら揺らいでいるようです。円満字二郎著「部首ときあかし辞典」(研究社)によると「最近では“胎児”の絵だとする説が有力」だそうです。

とすると、やはり2025年のえととしては「ヘビ」ではなく「えと『巳』にちなんだヘビ」と書いたほうがよいということになります。

まあ、日常会話ではいちいち「ちなんだ」と言う必要もないかもしれません。ただ、特に漢字で「2025年は蛇年」と書くと、「巳年であるぞ」と「文字の霊」がわざわいをなすかもしれません。

ヘビのように曲がりくねった内容のコラムでしたが、ここまでお読みくださりありがとうございます。2025年も折に触れ「巳」の字に関する話題をお届けすることになりそうです。では、よいお年をお迎えください。

【岩佐義樹】