5月のある夜、東京・荻窪のブックカフェで行われた、「校正ナイト」に参加してきました。とある出版社で働く校正者が、仕事について語るイベントです。

職場の先輩に、「外の世界の校閲を見てみたくない?」と誘われたのがきっかけ。「外の世界の校閲」? 見たい。我々が毎日新聞という刊行物をガリガリと直している間に、パラレルワールドのようにどこかで別の刊行物を直している人がいる。決して交わることのない、赤ペンと赤ペン。もしも、見たことのない赤ペンと、線を交わすことができたなら――。そんな思いを抱き、校正者が集まるというイベント「校正ナイト」に参加することに決めた私と先輩は、雨のそぼ降る線路沿いの小さな商店街を抜け、2階に続く暗い階段を、ペ(ン)タッペ(ン)タッとのぼったのでした。

そこは不思議な空間でした。行ったことはないのですが、標高のかなり高い雪山の、山頂にアタックする直前にある山小屋のようでした。ぎっしりと人がいました。熱気が湯気になって、ランプの周りにかさをつくっていました。山小屋の主人と並び、中央に座っていたのが「校正ナイト」の主役、大手出版社に勤める校正者Mさん。我々は空いている席を探して腰を下ろし、手元の資料の校正記号を見つめました。

まず、Mさんがとても丁寧に言葉を使うこと。一語一語、慎重に選びながら、耳に心地よい声を山小屋に響かせて「校正者の仕事」を説明すること。控えめにマイクを持つ手の、白く美しいこと。それでもう、「外の世界の校閲」の存在がうれしくなってしまいました。イヤ決して、我々毎日新聞校閲グループが粗暴者ぞろいと言っているのではありませぬ。手だって四六時中、インクやトナーまみれではありますが、洗えば白くもなるのです。

Mさんが、丁寧で、慎重であるということ。言葉に対して謙虚であり、畏敬(いけい)の念を持っているということ。校正するときに、決めつけないし、迷っていること。手探りで、模索しながら、赤ペンを持つ手はいつもためらっていること。それが私の赤ペンの琴線に触れ、点と線となって心のパンタグラフを光らせたのでした。山小屋の窓からは、目の前を走る中央線が見えました。

我々が記事を校閲するとき、もちろんルールはあります。「毎日新聞用語集」に従って表記を直しますし、あらゆる辞書、資料、インターネットを繰って言葉の正解を探します。でも、言葉の座席は一つではありません。ここにこの言葉があっていいのだろうか? その問いを自身と文章に投げかけながら、赤ペンを持つ手はいつも迷っています。

会場には、校正を仕事とする人たちが集まっていました。Mさんは主に文芸書を扱っているといい、「○ページを○日以内に読む」という形式だと話していました。この道数十年というフリーの男性は、自ら執筆した校正に関する本に誤植があるのを発見したと告白。自分で書いたものをきれいにすることほど難しいことはない、という意見で一致しました。どんな誤植なのかは最後まで、教えてくれませんでした。

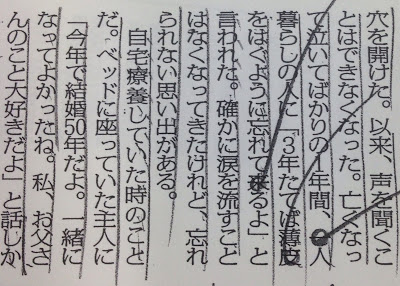

フリーの女性校正者は、執筆者を激怒させたことがあると話しました。この部分、どうだろう、と気になった箇所に「?」を付して問いかけたところ、「おまえは何様だ! 踏み込みすぎている!」と怒りを買ってしまったと。それで、恐怖を感じてしまった。よかれと思ってしたことなのに、悲しくて……と声を詰まらせました。Mさんは、何度もうなずいていました。

常に校正者の隣にあるもの。それは、文章への尊重と、違和感との葛藤です。どんな書物を校閲していても、それだけは変わらないのだと、山小屋で私は知りました。

我々は新聞記事を扱っているので、毎日毎日が、時間との闘いです。だからこの葛藤も、生まれてはかつ消えて、泡のようにそのサイクルは早いものです。でもその中で、私の抱いた違和感・疑問を、たとえば隣の後輩に聞いてみる。さらにデスクに聞き、またさらにその上のベテランにも聞いてみる。そうやって元の文章を幾重にも広げてみて、その中から一番しっくりする言葉を抜き取り、筆者の元に持っていく。筆者とのやりとりを経て、言葉を指定席に収める。こういった作業を、丁寧に、慎重に行うことを忘れてはいけないと改めて思いました。少しでも疑念が残ったままの原稿は、私にはレントゲン写真が黒くなっているように見える。そう言うと、ベテランフリー校正者は笑って、「分かります」と言ってくれました。

ひたすら「正しさ」を求めている人たちのように見える校正者たちが、曖昧さの尊厳の中に生きていることを知った、「校正ナイト」でした。

余談ですがMさんは、それは美しい女性なのですが、ご主人も同じく校正者であるとのこと。これについては賛否両論、いくら曖昧さを尊重する私とはいえ、パートナーが校正者なのは絶対カンベン!と言い切った夜でありました。

さてこれ、ありやなしや。

【湯浅悠紀】