いま思えば、あれも一つの「文春砲」だったのかもしれません。いや、江戸時代の砲術家、高島秋帆にちなんでいえば「高島砲」というべきでしょうか。中国文学者にしてエッセイスト、高島俊男さんの訃報に接し、そんなことを思いました。

目次

「お言葉ですが…」容赦なく

高島さんが「週刊文春」に1995年から11年間連載した「お言葉ですが…」は、校閲として教えられることが多々ありました。しかし「本が好き、悪口言うのはもっと好き」という本も出しているくらいですから、しばしば容赦ない毒舌という「砲」を浴びせてきます。その破壊力は新聞校閲に向けられることもありました。

ここでは名を伏す大新聞。20年前のある記事に「むくの人々の生活を壊す」という表現がありました。読者が「むく」は「無辜(むこ)」の誤りではないかと指摘すると、校閲部の○○さんから返事がありました。その内容に納得できない読者は高島さんに知らせ、高島さんは「お言葉ですが…」でなんと、その校閲者の名前入りで返事を公表したのです。

その内容をかいつまんでいうと、「『無垢(むく)』というのはinnocent(イノセント)の訳であり、悪くはないのでは。新聞は中学生程度でも読みこなせる文字での表現を心掛けています」だったとのこと。これに対し「高島砲」がズドン。ここでは伏せますが○○は本文ではしっかり記されています。

「無垢」と「無辜」は違う

いったいこの○○という人は、ずるいのだろうか。それとも無知なのだろうか。

ここは「無辜の人々」であるにきまっている。辜は罪。「無辜の」は「何の罪もない」の意である。「無垢」はきれいでまじりけのないことである。「純真無垢」「金無垢(きんむく)」などの語がある。「無垢」でも「無辜」でもOK、などということのあるはずがない。

Innocentは「無辜」とも「無垢」ともかさなる。だからと言って日本語の文章のなかで「無辜」と「無垢」とが取替え可能になりはしないのだが、それを、「ほら、innocentなんですからね」と、この語をパイプにして両語がつうじあうみたいに言いなおしているのである。ごまかされちゃいけない。

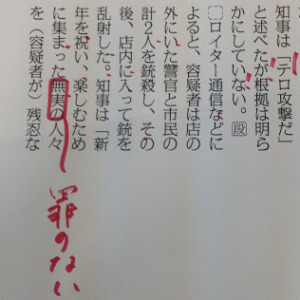

そして「『罪のない人々』とすればそれこそ中学生程度でもじゅうぶん理解できる」と記します。

これを「他山の石」にしたとは限らないのですが、いまの「毎日新聞用語集」では「無垢(むく)の民衆→罪のない民衆 『無辜(むこ)』との混同。辜が毎日漢字でないため言い換える」としていて、少なくとも「無垢の人々」のような言葉は新聞では根絶されているはずです。

しかし、その代わり「無実の民間人が軍政の犠牲に」などの表現は今も時々現れます。無実? この民間人は何の罪を着せられてるんですかね?――という高島さんの皮肉が聞こえてきそうです。

「交ぜ書き」よりも言い換えを

さて、高島さんは校閲者への悪口をひとしきり述べると、返す刀(というより大砲)で、「う回」「し烈」「危ぐ」などのいわゆる「交ぜ書き」を攻撃します。しかし、ここで安直に「ルビを振って漢字を使え」と主張しないところが高島さんの真骨頂です。

新聞は、常用漢字のワク内で記事を書くと言う。それはよろしい。「中学生程度で読みこなせる」新聞であるためにはそうでなくてはなるまい。

しかし考えちがいをしてはいけない。常用漢字のワク内で記事を書くということは、ワク外の字はかなにする、ということではない。ワク内の字で書けるようなわかりやすいことばで記事を書く、ということなのだ。

たとえば「し烈な首位争い」は「はげしい首位争い」ですむことである。「う回」は「遠まわり」、「危ぐする」は「あやぶむ」とすればよい。あるいは一語のさしかえではすまず、表現全体をくふうせねばならぬこともあろうが、それをするのが、漢字制限をみずから選んだ新聞の義務である。

――耳が痛いです。この20年以上で、毎日新聞を含む新聞は交ぜ書きをかなり減らしました。しかし、ルビを含めた漢字をいたずらに増やして、やさしい言葉で書くという大前提がどこかにいっていないか、自分が中学生だと想定して日々自らに問うことが必要だと思います。

自分にも厳しい人だった

高島さんは「漢字と日本人」(文春新書)で「漢字を制限してはならない」といいつつ「なるべく使わないようにすべきなのである」と主張します。

たとえば、「止める」というような書き方はしないほうがよい。これでは「やめる」なのか「とめる」なのかわからない。(中略)あるいは、「その方がよい」では「そのほうがよい」のか「そのかたがよい」のかわからない。しかし「中止する」とか「方向」とかの語には「止」「方」の漢字がぜひとも必要なのであるから、これを制限してはならないのである。

なお、同書出版後、間違いがいくつか見つかったそうで、高島さんは「お言葉ですが…」で潔く告白しています。「文字作品」は「文学作品」の、「非修飾語」は「被修飾語」の誤植、などなど。

高島さんは他人に厳しいだけではなく、自分にも厳しい人だったようです。

【岩佐義樹】