「選りすぐり」をどう読むかについて伺いました。

目次

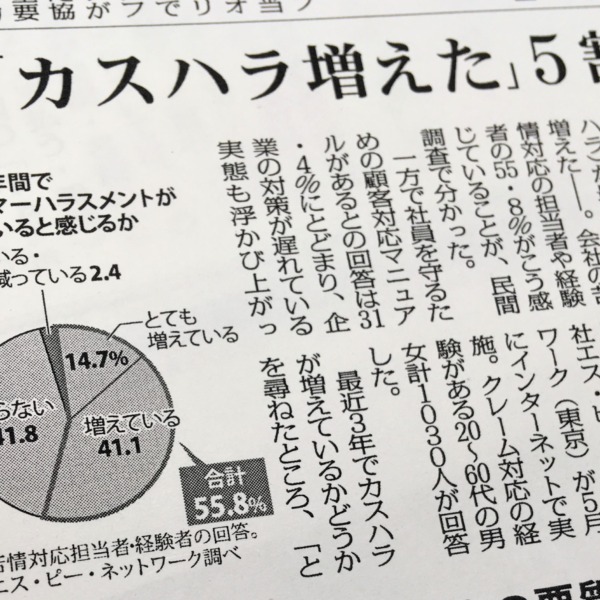

4分の3は「えりすぐり」

| 候補者は「選りすぐり」のメンバーです――どう読みますか? |

| えりすぐり 75.6% |

| よりすぐり 24.4% |

特に選び抜いたものを指す「選りすぐり」をどう読むか。結果は「えりすぐり」が4分の3を占め、「よりすぐり」の3倍に。選ぶという意味の「よる」は「える」から派生した言い方とされますが、現在では「よる」の方が広く使われている面もあるだけに、今回の結果は少々意外でした。

「える」と「よる」なら「よる」が優勢か

「える」「よる」はともに漢字では「選る」と書きます。意味は「選ぶ」と同じです。日本国語大辞典(2版)は「よる」の項目で(「える(選)」の変化した語)とする注釈をつけており、元は「える」だったことがうかがえます。ただし、邦訳版(岩波書店)を参照した「日葡辞書」には「Yeri, u, etta(えり,る,つた)」「Yori, u, otta(より,る,つた)」の項目がいずれも立てられており、17世紀には既に両方の形が使われていたとみられます。

今はどうなのか。印象をいうなら「よる」がやや優勢のように見えます。三省堂現代新国語辞典(7版)は「よる【選る】」を見出し語に取る一方で「える」はなし。明鏡国語辞典(3版)は「える【選る・撰る】」の項目は空見出しとして、「よる【選る】」の項目を見るよう案内しています。新明解国語辞典(8版)は「える【選る】」の項目で〔「よる」のやや古風な言い方〕としており、現代においてより使われるのは「よる」であることを示唆しています。

「えりにえって」とは言わず

「NHK日本語アクセント新辞典」(NHK出版)には「えりすぐり」の項目はなく、代わりに動詞の「えりすぐる」が載っています。項目中には別の言い方として「よりすぐる」もあり、一方で「よりすぐる」の項目には「えりすぐる」も記載されています。凡例に従うと、これは「どちらを使ってもよいもの」にあたり、名詞形の「えりすぐり/よりすぐり」にも同様のことがいえるでしょう。いずれを使っても問題はありません。

ただし、同辞典で周辺の項目を見ると、「えり~」の方には

えりごのみ▽えりぬき▽えりぬく▽えりわける

があるのに対し、「より~」の方には

よりごのみ▽よりどり▽よりによって▽よりぬき▽よりぬく▽よりわける

があります。「よりどり」は「よりどり見どり」などという場合に使います。「よりによって」と合わせ2語分、「より」を含む語の方が多いということです。

国語辞典では「えりどり」を載せるものもありますが、口頭で使われるのを聞く機会はまずなさそうです。この点から見ても現代では「より~」のほうが優勢のようです。

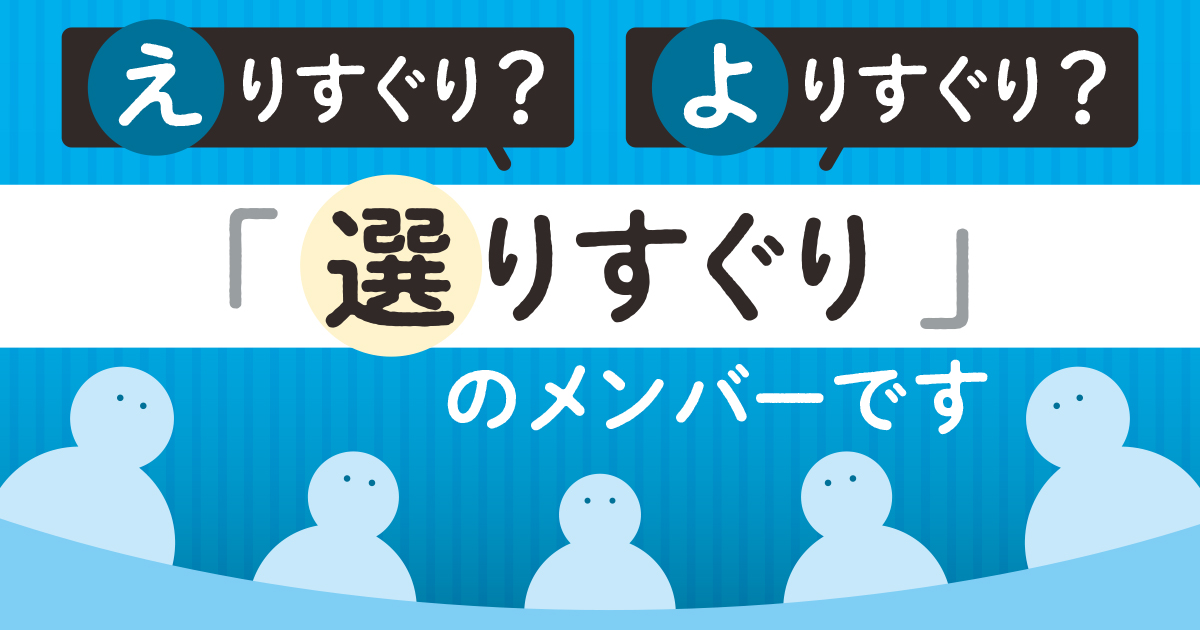

それでも「えりすぐり」が好まれる?

しかしアンケートでは「えりすぐり」が「よりすぐり」の3倍という結果になりました。正直なところ半々ぐらいかと予想していたので意外でした。この結果から、なぜ「えりすぐり」が好まれたのか推測することはできませんが、これだけ多く選ばれたということは記憶にとどめたいと思います。もし「選りすぐり」にルビをつける機会があるなら、第1候補は「えりすぐり」でいきましょう。

(2025年10月06日)

どちらの読み方でも問題ありません。「えりすぐり/よりすぐり」ともに「よいものの中から、さらに選び抜かれたもの」(大辞泉)という意味です。「すぐり」も漢字で書けば「選り」。選びに選んだ、というところでしょうか。「える」「よる」ともに「選」の訓読みとしては常用漢字表に含まれないもので、新聞では普通は仮名書きにされます。

日本国語大辞典の「選る(よる)」の項目には「(「える(選)」の変化した語)」という注釈があります。元は「選る(える)」だった、と考えることはできそうですが、同辞典には17世紀初めの日葡辞書の用例(「Yori, u, otta (ヨル)〈訳〉選ぶ」)もあり、相当古くから両方とも使われていたのは確かです。

今回の質問は「どちらが正しいか」ではなく、「どちらが使われるか」を伺うものです。新聞では仮名書きにすると書きましたが、引用文など読み仮名が必要になる場合もあります。そうした場合、どちらが好まれるのかの参考にしたいと思います。皆さんはどちらを選んだでしょうか。

(2025年09月22日)