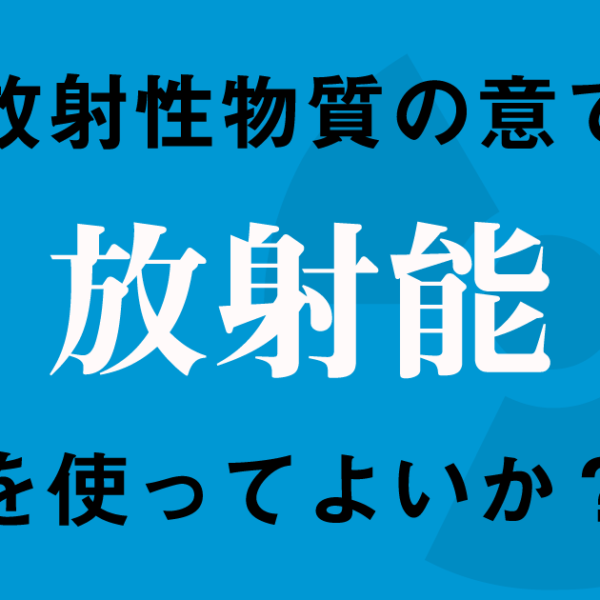

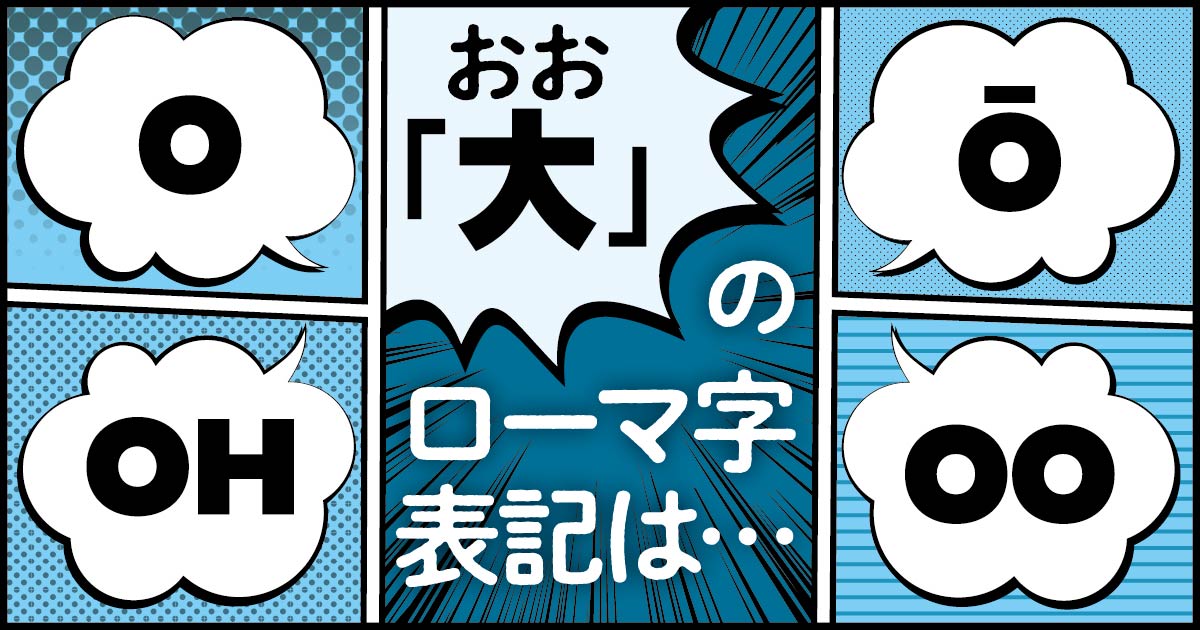

「大(おお)」のローマ字表記についてお聞きしました。

目次

「Ō」「OH」人気も大差はつかず

| 「大(おお)」のローマ字表記は? |

| O 22.6% |

| Ō 31.3% |

| OH 30.2% |

| OO 16% |

結果は「Ō」と「OH」がほぼ同率で1、2位を争い、「O」「OO」が続きました。大差を付ける表記はなかったということです。

答申は「ō」か「oo」

文化庁文化審議会で議論した「改定ローマ字のつづり方」答申が今年8月に出ました。その文書によると「おお」の表記例は以下の通りです。

おおかみ ōkami ookami

大道具(おおどうぐ) ōdōgu oodougu

要するに、長音符号の「マクロン」を付けたōか、母音を重ねるooが基本となります。

ooというのはあまり見た記憶がありませんが、先日亡くなった紀田順一郎さんの「日本語大博物館」(ジャストシステムが図版満載で出した楽しい本です。ちくま学芸文庫にも入っています)によると、

ROOMAZIGAKI TANPEN-SYOOSETUSYUU

という土岐善麿の「ローマ字書き短編小説集」という本が1921年に出ています。表紙にはTOOKYOOという「東京」を表す文字も見えます。

今もですが、当時もローマ字の表記は大揺れに揺れていたことがうかがえます。そこで今回の答申になったのです。ただ、ほとんどの日本人にとっては「おおかみ」など普通の日本語をローマ字で表す機会はないでしょう。主に見るのは固有名詞ですね。

国語世論調査は質問の順序で方向性?

例えば大阪・関西万博の英語表記はどうなっているでしょう。ホームページの英語表記はOSAKAです。大阪府のホームページでもOsaka。つまり答申とは別です。

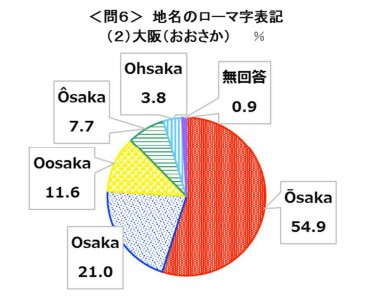

地名の「大阪」のローマ字表記を尋ねた調査があります。2020年度の文化庁「国語に関する世論調査」です。Ōsakaが過半数の54.9%、Osaka21.0%、Oosaka11.6%、Ôsaka7.7%、Ohsaka3.8%となっています。

(文化庁ホームページより)

ただしこの質問の前にこういうことを聞いていました。

人の名字の「大野」と「小野」をローマ字で書く場合、両方とも「Ono」となって区別が付かなくなることがあります。あなたの意見は次のうちどれに近いですか。

これに対し74.8%が「きちんと区別が付く方法を考えたほうがよい」と答えています。その直後の「大阪」のローマ字の設問なので、Ōsakaを選んだ人が殊の外増えたのかもしれません。

2024年度の「国語に関する世論調査」でも「大江戸(おおえど)」などのローマ字が問われました。

「Ōedo」と答えた人が 40.9%と最も高く、次いで「Ooedo」と答えた人が 30.6%。以下、「Ôedo」(8.7%)、「Oedo」(8.1%)、「Ohedo」(5.4%)、「Ouedo」(4.0%)となっています。

やはりŌが最多ですが、過半数だったŌsakaに比べその割合は減っています。

東京都内を走る都営大江戸線の表記はOedo。「おえど」とも読めますが、特に困っていないのでしょう。

「直ちに変更」を求めない

そして昨年5月の文化審議会における諮問。「大」の表記問題はローマ字の象徴的なテーマになっていました。文化庁の担当者は審議に入る前に言っています。

長音符号につきましては,英語の影響や情報機器での使用が容易でないことなどから,この長音符号を省略したローマ字表記が広がってまいりました。例えば「オノ」と「オオノ」がともに「ONO」と書かれることがございます。これは,別の語が全く同じ文字列で書き表され,その違いが判別できないということであれば,表記としての機能を十分に果たせていないのではないか

つまり、以前からローマ字O(オー)の問題意識があり、それを補強する形で国語調査などが行われ、今回の答申に至ったのではないでしょうか。

ただし、答申では

この「改定ローマ字のつづり方」は、現状に混乱を来すことのないよう、各分野で用いることのある表記について直ちに変更を求めるものではない。

としたうえで、「各分野で用いることのある表記」としてOhtawara (大田原)が挙げられています。 Ōtawara/Ootawaraは今回の答申に基づいた表記として併記されています。

(栃木県大田原市のホームページより)

(島根県大田市のホームページより)

地名のローマ字を表すさいの参考としては、国土地理院が作成する地図の英語表記を定めた2016年の通達があります。その中に「ou」「oo」「uu」はそれぞれ「o」「o」「u」に短縮するとあります。また、「長音を表す記号は、省略することを原則とする」とあり、Ōなどマクロン付きの表記は使わないこととしています。

(福井県大野市のホームページより)

パスポートなどの表記の参考になる外務省の文書でも大野(オオノ)ONO、大河内(オオコウチ) OKOCHI、大西(オオニシ) ONISHIの例があります。

パスポートではOHは不可か

ではOHという書き方はできないかというと、「ヘボン式によらないローマ字表記(長音「OH」表記等)を希望するには、予(あらかじ)めご相談ください。 例:伊藤(イトウ) ITOH、大野 (オオノ) OHNO」ともあり、申請すればパスポートにOHが認められる可能性もあります。

ちなみに毎日新聞校閲センターにも「大木」姓の人がいますが、メールアドレスの一部はohkiです。会社から割り当てられた元の文字はokiだったのですが、申請して変えてもらったそうです。

それら、OHが使われる実態も考慮したのでしょう。今回の答申ではOhtawaraが例外の例として挙げられました。またこんな説明もあります。

「h」を用いるつづりの扱い

人名や地名、団体名等に含まれる長音を表すため「oh」のように「h」が用いられることがある。これについては、当事者の意思を尊重するよう配慮する一方、統一的なルールとはしにくいと判断した。

理由としては次の点が挙げられる。このつづりはオ列の長音によく用いられているものの、ほかの列の長音での例が極めて少ない。また、「h」がハ行の子音字として用いられるため誤読を避ける必要が生じる(例えば「大入り」は「ohiri」、「防犯」 は「bohhan」となるため、「oh’iri」「boh’han」とする必要があるなど。)。これらのことから、改定に当たっては採用しなかった。

そこで「大野」の表記はŌnoかOonoになるわけですが、外国人にとって読みやすいかどうかは別の話になります。

変化は小学校の教え方だけ?

こんなX(ツイッター)の投稿もありました。「英語母語話者にとって、日本語の長音の有無の判別は難しいようで、たとえば、おの(小野)もおおの(大野)も区別しない(できない?)ようです。日本語母語話者がLとRの区別が難しいのと似ています」

これが正しいとすると、せっかく表記上の違いを示しても、外国人がどこまで発音で区別してくれるのかよく分かりません。

そういえば、ローマ字問題で使われる用語「ヘボン式」というのは、江戸末期から明治のはじめにかけてJ. C. ヘボン(James Curtis Hepburn)によって整理されたローマ字の表記に基づいたつづり方ですが、現代の片仮名表記なら「ヘップバーン」になるところ。当時の日本人の耳には「ヘボン」と聞こえたのでしょう。

このように発音と表記はそもそも別のもの。できるだけ一致させたいという思いはこの答申から伝わるものの、現実問題として何が変わるかというと、小学校の教科書と教え方ぐらいではないかと思われます。OSAKAの表記を変えなければという反応も耳にしませんし。

「Ō」は入力が難しいので…

また、技術的な話ですがマクロン付きの「Ō」は入力するのに苦労します。単純に変換すれば出るたぐいのものではなく、ATOKでUnicode「014C」(小文字は「014d」)と入力するなどいくつか複雑なやり方はあるようですが、結局今回この原稿は主に、既に発表されている文書からコピーして付けるなどしています。

この点を意識したか、今回の答申ではこんな一文もあります。

情報機器によってローマ字を書き表す場合には、特に長音符号等の使用に関し、使いやすさが課題となることがある。本答申の趣旨に照らし、情報機器における長音符号付き文字の使用方法の周知等にも努める必要がある。

長音符号を付した文字(Ō, ō等)の使用に代わる手段として、便宜的に母音字の次に符号のみを示す方法(「Ōtemachi(大手町)」→「Oˉtemachi」「O^temachi」)が用いられることがある。長音を示すという観点からは有効な手段の一つである

本気で長音符号付きの表記に変える気があるなら、情報機器の分野に簡単にŌを呼び出せるよう働きかける努力があってしかるべきですが、結局は省庁間の壁があるのか、O^temachi などという表記もあるよと、突然出てくる別の選択肢に逃げているように感じられます。OˉやO^って、顔文字じゃあるまいし……(^_^;)

(2025年09月29日)

大井、大江、大木、大田、大竹、大谷、大野……「大」の付く人名は多いですね。ローマ字で書くとき、皆さんはどの表記を用いますか。文化庁の文化審議会が8月20日、ローマ字表記の変更を打ち出しました。それによると、「大道具」は基本的に「ōdōgu」と上に横棒(マクロンという名称があります)を付けたōか、「oodougu」と母音を重ねる書き方が示された一方、ohの表記は原則としては掲げられませんでした。

大リーグの大谷翔平選手のユニホームにはOHTANIとHが入っていますし、王貞治さんもOHだったはず、といぶかしく思う人も多いのではないでしょうか。文化審議会としては「各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない」と記すのですが、一般的にローマ字を使うのは固有名詞のときぐらいですので、その表記に影響することは考えられます。

例えば「大江戸」をOhedoと書いたら「おへど」にも読めるし、Oedoだと「お江戸」にも読めます。だからŌedoかOoedoにするという方針には一定の合理性があります。ただ、マクロンを書いたり入力したりする習慣がない人や、hを付けることになじんでいる人も多いと思われます。皆さんはいかがですか。

(2025年09月15日)