差別語について考えてみるシリーズ、その2は身体障害者を差別する言葉について。あえて差別語そのものを直接書かないで、差別語にどう対処しているかという実例を漫画「はみだしっ子」や小説「怪人二十面相」などを通して見てみます。

「『差別語』を考えてみる」その1から大分たってしまいました。その2では障害者を表す差別語について考えます。前回は参政党代表の発言を引用する形で差別語そのものを使いましたが、今回は少なくともその言葉そのものは出しません。あえて、差別語を直接書かないで差別語を考えてみるという無謀な試みです。

目次

改変は「言葉狩り」なのか

たとえば、テレビの生放送で出演者が、足に関して「ある差別語」を使って発言したことが問題になり、アナウンサーが謝罪したことがありました。

この年輩の出演者には、その語を使って障害者をおとしめる意識など全くなく、単に個人の足の状態が一時的に思わしくないことを言ったにすぎないと思われます。その文脈でいちいち言葉を不適切とするのは「言葉狩り」と言われることがあります。

でも、私はその語が明らかに蔑称として使われてきた例をいくつも知っています。

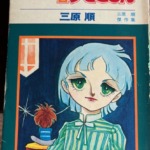

ほんの一例ですが、1975~81年に連載された「はみだしっ子」という漫画があります。主人公は4人の少年で、その一人は足が不自由で松葉づえをついた姿で登場します。心ない人から何度も差別語が投げつけられ、けんかになります。本人も「どーせ!~で駆けるののろいよ」と自嘲します。

ところが、最初の単行本「花とゆめコミックス」ではそのまま載っていた言葉が、92年の「愛蔵版はみだしっ子全集」ではことごとく言い換えられています。

「松葉杖の生意気」「あたしは松葉杖を松葉杖と言っただけよ」「松葉杖で駆けるののろいよ」……。

コミックスを何度も読んで元の表現を知っている私などから見ると多少無理がある気もするのですが、だからといって機械的な言い換えで作品をおとしめる言葉狩りとは思いません。もし元の言葉を知らなかったら、違和感なく受け取ったかもしれません。

差別語を使わない差別表現

花とゆめコミックス「はみだしっ子2 夢をごらん」(三原順、白泉社)

それでも、その子が松葉杖なしで歩けるようになってからは「松葉杖」の言い換えもできなくなります。しかしコミックス2巻の「夢をごらん」から愛蔵版ではもっと巧みな言い換えをやってのけています。

「おまえ…~なんだな」「だからせいぜい急いで行ってみなよ~」

という、ここでは「~」で伏せた差別表現が愛蔵版では

「おまえ…走るとき足引き摺(ず)るんだな」「だからせいぜい急いで行く様その足に言いきかせる事だな!」

となっています。身体の不自由を侮辱する子の嫌みはそのままに、差別語を使わずに見事に再現しています。

想像ですが、これほどの改変を編集者がするとは思えず、作者の三原順さん自身が編集者の求めに応じて書き換えたのではないでしょうか。三原さんは95年に亡くなっていますので、92年出版の愛蔵版には関わることができたはずです(そうか、今年は没後30年なんですね……)。

もう一つ気になったのは「盲人が盲人の手を引いたって…」というせりふです。これはコミックス版も愛蔵版も同じです。

「盲人」自体は一般的に差別語とされていません。むしろ、差別語の言い換えの一つになっています。しかしこの場面は「オレだって…そうだよ オレ達が今迄(まで)身につけてきた知識なんて居場所がないもので…」に続くせりふで、要は劣った者の比喩として使われているのです。差別語ではないけれど、差別につながる表現と見なさざるを得ません。このせりふはなくても作品の質を下げるとは思えないので、足の障害の言い換えだけではなくもう一歩踏み込んでもよかったのではないでしょうか。

死語寸前の言葉が息を吹き返す恐れ

次に、とうに亡くなっていて著作権もない作家の作品中に差別語が含まれているケースを紹介します。

今は差別語とされる表記がある昔の作品を載せる場合、最近は「今日では不適切な表現がありますが、発表当時の時代背景を考慮し、そのままとします」という断り書きを最後に載せてその差別語を載せることがよくあります。どれが不適切な表現かを明示せず、分かる人には分かる、分からない人には分からないという注釈です。

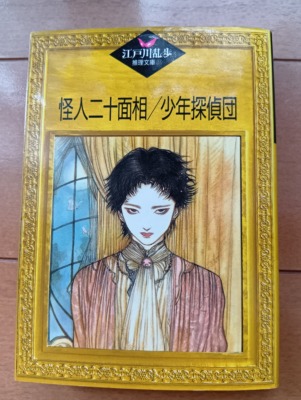

ちなみに、毎日小学生新聞では昨年、江戸川乱歩の「怪人二十面相」の連載をしていました。一部割愛していますが基本的にそのままの再録です。その中で、男が足を負傷して、今では差別語とされる表現が出てきます。足が不自由な人をさげすむ文脈ではありません。しかしそのまま出すわけにもいかないと思いました。

このように差別とは関係ない文脈で差別語を禁じることは「言葉狩り」と思われるでしょうか。しかし、何も考えず排除しているわけではありません。

その言葉を出すことによって不快な思いをする人への配慮はもちろんですが、その語を知らない人に新たな差別語の知識を与えてしまうことを恐れるのです。何の手間もなく差別語を見ることができるとすると、不特定多数の読者の中には、使う機会のなかった語の知識を新たに取り入れて使ってしまう人だっていないとも限りません。

江戸川乱歩推理文庫31「怪人二十面相/少年探偵団」講談社

差別語が出てくるこの一文を削ることができないかとも考えましたが、二十面相の変装がこの男ということを暗に示している文章なので、その手がかりが失われてしまいます。

この回か、連載の最初に「今日では不適切な表現がありますが……」などと注を示してそのまま載せるという選択がなかったわけではありません。子供にとっては、たぶんどの語が「不適切」なのか分かりません。しかし、分からないままにしてくれればいいのですが、例えば親に聞いてその差別語を教えられる、「でも使っちゃいけない言葉だよ」と注意されるかどうか分かりませんが、禁じられた言葉こそ使いたくなるのが子供の無邪気な残酷さ。かくて死語になりかけていた差別語が息を吹き返す可能性はゼロではありません。

だから特に子供向けの媒体では気をつけなければなりません。小学生向けの国語辞典3冊を見ましたが、この言葉は載っていません。

私たちは相談の上、「足をひきずり」と直すことにしました。

「あんぱん」でも差別語が

余談ですが、「怪人二十面相」は国会図書館デジタルコレクションで1936年出版当時のままの本を読むことができます。その版と今とは、文字遣いや漢字の字体だけでなく内容もところどころ変わっています。例えば小林少年が

「探偵なんて軍人と同じことで、犯罪捜査のために倒れたら本望なんです」

と言うせりふがありますが、この「軍人」は今出ている本ではおおむね「警察官」と変わっています。GHQの指導なのか出版社の自主規制なのか分かりませんが、戦後の出版事情の一端を垣間見るようです。

閑話休題。NHK連続テレビ小説「あんぱん」は大詰めですが、ドラマで戦後まもなく、やなせたかしさんがモデルの「柳井嵩」が高知で月刊誌に描いた漫画が映りました。4コマ漫画で、虫かごの鈴虫がなかなか鳴かないことを受けて子供が「この鈴虫~じゃないか」と、口が利けない人を表す蔑称を使うコマがありました。

映ったのは一瞬ですが、ビデオでしっかり確認できます。たとえその言葉が当たり前のように使われていた当時の雰囲気をそのまま漫画で再現したにせよ、この場面で今は差別語とされる言葉を出す必然性は感じられません。NHKスタッフのチェックミスではないでしょうか。

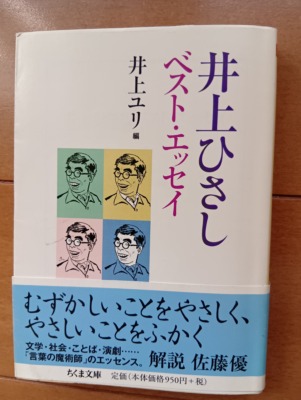

NHKといえば、「ひょっこりひょうたん島」などで関わりが深かった作家の井上ひさしさんが「いわゆる差別用語について――朝日ジャーナルの匿名批評家に寄す」という短いエッセーを描いています。

「井上ひさしベスト・エッセイ」(ちくま文庫)

NHKで台本を書いていたころ、「考査室」から毎週のように用語の削りや書き換えを要求され、「まともに応じるのがいやになり、放送の世界から足を洗うことに決心した」そうです。

「目の不自由な人」と耳ざわりでないことばで呼ばれたからといってそれだけで仕合わせになれるか。もとよりなれるはずがない。実体はそのままでレッテルだけを貼りかえられたにすぎないのだから。

生活をすこしでもよい方へ向けることによって、彼等もすこしは仕合わせになれるのである。

と井上さんは記します。全くその通りなのですが、井上さんを悩ませたチェック機能が今回働かなかったというのは、それはそれで問題という気がします。

自主規制は必須の対応

差別する意図でない文脈でもいわゆる差別語が使えないというのは、作家など表現者にとって不自由であることは理解します。それでも、身体障害者にとって、社会はそれ以上に不自由ということを忘れてはいけません。なるほど差別語を「目の不自由な人」と言い換えただけでは障害者にとって良い社会にはならないでしょう。しかし差別語を控えることも、障害者が住みやすい社会を作る上で欠かせないのではないでしょうか。

小学館で差別問題に取り組んだ堀田貢得さんは「改訂版 実例・差別表現――あらゆる情報発信者のためのケーススタディ」(ソフトバンククリエイティブ)で、井上ひさしさんの講演を受けてこう書いています。

その言葉が誰かを無意識に傷つけてしまう可能性があると思われる場合は、言い換えるべきだと判断する。

心に内在する差別を払拭するにはまだまだ長い時間を要する。したがって過渡的対応としての自主規制は、メディアに携わる者としては、たとえ「言い換えは差別を隠蔽するだけで、差別の実態は変わらない」といわれても、弱者に対しては必須の対応なのである。

口が利けない、耳が聞こえない、目が見えない、足が不自由……これらに対応する差別語は短く、簡単に人を傷付けることができます。それらの差別語を使えない不自由は、その言葉によって差別されてきた人々の苦しみと比べると何ほどのものではないのではないでしょうか。そして、ちょっと考えれば代替する適切な表現は必ずあります。

自分は「健全人」なのか?

ところで、井上さんのエッセーでは注目すべき部分がもう一つあります。いわゆる差別用語を使われる側の人々は、

政府やわたしたち健全人(!)が、見放し、切り捨て、突き飛ばしてきた人である。

といいます。この「健全人」に(!)を付けた意図はよく分かりませんが、一般的に使われる「健常者」ではなく「健全人」と言われるとドキッとしませんか。

自分が健全かと問われると、全然違うような気がします。「健常者」もどこか気持ち悪い言葉と思いますが、「健全人」とは何をもって健全とするのでしょう。

障害者団体の中には「健全者」という言葉を積極的に使うところもあります。その意図は別として、そもそも人間は年を取ればどこか不自由になるし、心の中では誰だって不健全なものを抱えているのではないでしょうか。また障害者は「不健全者」なのか、決してそんなことはない、という意味からも、「健全者」という言葉は、健常者と障害者はきっちり分けられるとは限らないことを感じさせてくれます。

あえて「障がい」ではなく「障害」に

そして「障害者」という表記も揺れています。「害」の字が問題とされることを恐れてか、少なからず「障がい者」と書く向きがあります。しかし「障害」って何でしょう。

日本新聞協会新聞用語懇談会放送分科会が編集した「放送で気になる言葉 2025」によると

「障害者」の「障害」が指すのは本人の医学的な障害ではなく、社会が当事者にもたらしている「障害」であるという考えから、最近ではあえて「障害」の表記を選択して使用する当事者団体なども増えてきている。

といいます。つまり「障害」の「害」とは社会の側、つまり健常者(健全者!)にこそ突きつけられている文字といえます。「障がい」という表記はそれを結果的に覆い隠すことになりかねないのではないでしょうか。

話がどんどん大きくなってきました。偉そうなことを言っていますが、自分自身の心を見つめても、人を優劣で判断したり、身体障害者を見てあまり関わり合いにならない方がよいと思ったりする、要するに差別感情が泥のようにこびりついていることを認めざるを得ません。しかしだからこそ、健全者(?)としてはその醜さを自覚し、内なる差別感情と闘わなければならないと思います。差別語を世に出さないようにするのはその一環なのです。

【岩佐義樹】