山を数える際の助数詞について伺いました。

目次

「座」が最多だが半数届かず

| 夏山シーズン到来――山の数はどう数えますか? |

| 座 44.4% |

| 山 12.9% |

| 峰 19.5% |

| いずれもしっくりこない 23.2% |

8月11日は「山の日」の祝日。それにちなんで山の数え方について伺いました。数え方としては「座」が最多を占めましたが半数には届かず。「座」「山」「峰」のいずれもしっくりこないという人も4分の1近くになり、使い方はなかなか難しいようです。

新聞の助数詞の使い方

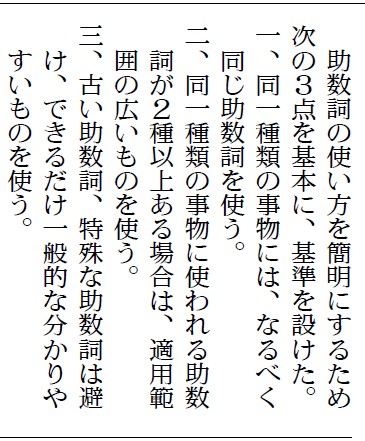

回答すると見られる解説でも記したように、毎日新聞用語集には「助数詞の基準」という欄があります。一般的に使われる助数詞を案内すると同時に、記事の書き方をシンプルにするため、また紙面の中で複数の助数詞が入り乱れるのを防ぐために、一定のルールを設けたものです。

「毎日新聞用語集」の「助数詞の基準」から

ですから、例えば人数を数える場合は「人(にん)」を使うが「名(めい)」は使わないというように一般的な助数詞でもあえて制限する場合もあれば、イカは「匹、杯」を使う、チョウは「匹、頭」で数えるといった具合に複数の助数詞を案内する場合もあります。

この欄で山の項目には「座」とあります。毎日新聞のルールでは、山の数え方は「座」でそろえようということで、「座」が最も一般的に使えるだろう、ということでもあります。アンケートの結果でも「座」が一番多かったことには少々ホッとしました。

「座」以外の山の数え方は

「数え方の辞典」は、山の助数詞として「▲座 (ざ) 、▲峰 (ほう) 、▲山 (さん) 、●山 (やま) 、▲岳 (がく)」を挙げた上で、「数え方のポイント」として

高い山を数える場合は「座」、景勝地や登山地として有名な山は「山 (さん) 」「岳」「峰 (ほう) 」で数えます。「世界7峰に登頂」

と説明します。「高い山」というのは、主に登山の対象となるような山を「座」で数えることが多いからでしょう。新聞記事では「14座ある8000メートル峰」のような書き方を見かけます。

山を数えるときに「山」を使うことはあまりなく、「熊野三山」のように特徴的なグループとして数える場合に使われるようです。「岳」も「五岳」(中国の霊山。泰山、華山、衡山、恒山、嵩山)のように意味のある山について使います。「峰」も数字を付ける場合はひとまとまりのグループを指して使われることが多く、具体的に山を数える場合に使うわけではなさそうです。

日常的には助数詞は不要かも

アンケートでは「いずれもしっくりこない」という人も一定の数を占めました。「座」という助数詞は山岳信仰と結びついており、神仏の座す場所だからだ、という説がありますが、そのような意味づけがあると普段づかいの言葉としては使いづらい雰囲気もあります。

日常的には助数詞など付けず、「五つの山」「76の山」のように表すのが穏当かもしれません。上では「座」を使いましたが、「14ある8000メートル峰」と言ったとしても問題はありません。なんだか拍子抜けする結論かもしれませんが、強いこだわりは必要ないということでよいのではないでしょうか。

(2025年08月11日)

毎日新聞用語集の「助数詞の基準」というページにはさまざまなものの数え方が載っています。うどんは「杯、丁、玉」、はにわは「本、体、点」といった具合です。山については「座」のみで、毎日新聞では山を数えるときには「76座」のように書くのが基本です。

一方、「数え方の辞典」(小学館)には「座(ざ)、峰(ほう)、山(さん)、山(やま)、岳(がく)」とあります。説明によると、「座」は高い山に使い、景勝地や登山で有名な山は「山(さん)」「岳」「峰」で数えるとのこと。「山(やま)」は「ひと山越える」のように使うといいます。

例えば「大和三山」「出羽三山」といった場合に「山(さん)」を使うのは理解できます。しかし、「国土地理院は76山で標高を1メートル低く改定」というような場合、「76山」という書き方はなじむでしょうか。かといって「座」や「峰」などもしっくりこないという人もあると思います。皆さんはどう感じるでしょうか。

(2025年07月28日)