新聞のスポーツ面に載る「テーブル」と呼ばれる野球の個人成績表。試合展開や選手の活躍を知るのに欠かせませんが、初見では分かりづらいもの。このテーブルについて一部で盛り上がっているのを見た記者は、支局で取材していた新人時代の苦い(?)過去を思い出しました。

=滝沢一誠撮影

目次

校閲センターのポストに野球ファンが反応

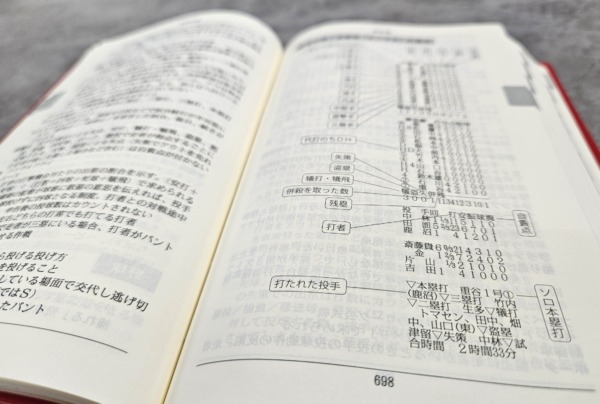

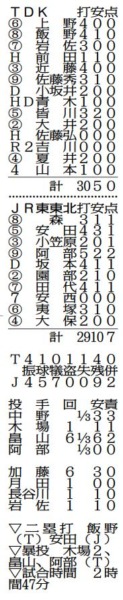

7月1日、毎日新聞校閲センターのX(ツイッター)アカウントが、野球テーブルの見方を解説する図をポストしました。

新聞などに掲載される野球の個人成績表。その見方を解説⚾

スコアの裏にある選手の活躍を読み解こう!👀 pic.twitter.com/eIxwGckMxa— 毎日新聞 校閲センター (@mainichi_kotoba) July 1, 2025

この図は実際の毎日新聞のスポーツ面に載っているテーブルの見方を解説したもので、「毎日新聞用語集」、通称「赤本」の資料集に掲載されています。

すると、この投稿を見た野球ファンと思われるアカウントが「見れば見るほど懐かしいテーブル」「なつかしー!」など、この投稿を次々と引用していました。

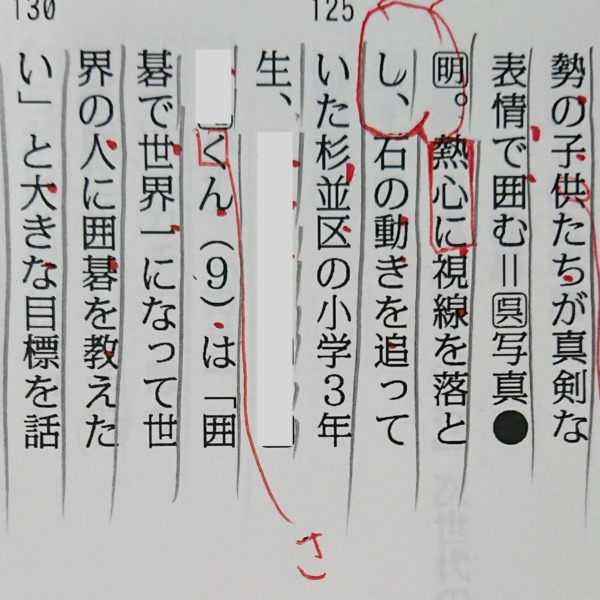

2012年7月24日のスポーツ面

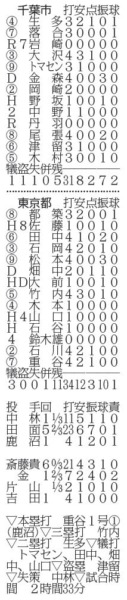

どうやら、見方の図で例示されているテーブルは社会人野球で実際にあった試合が基になっているようです。言及している方もいましたが、確かめてみると2012年7月23日にあった社会人野球の第83回都市対抗野球大会準決勝、千葉市・JFE東日本―東京都・JR東日本戦が「元ネタ」になっていて、このときのテーブルの一部を改変していることが分かりました。

この試合は、終盤の八回に2点差を追い付かれたJR東日本がその裏に1点を返し、そのまま3ー2の接戦を制して決勝に進出しました。実際のテーブルでも、JR東の4人の投手がつないで反撃をしのいだことが分かります。

ポストには、その投手陣の4人目に「吉田」として名前が載っている吉田一将投手のアカウントも反応して、「懐かしい試合」とリポストしていました。

吉田投手は最終盤の九回に登板し、1点のリードを守り切って勝利に貢献。翌13年秋のプロ野球新人選手選択(ドラフト)会議でオリックスから1位指名を受けて入団しました。

テーブルは難しい

このテーブルから、出場したそれぞれの選手の活躍を読み解くことができます。

例えば東京都(JR東日本)投手陣の一番下、4人目に載っている吉田投手は、1イニングに4人の打者と対戦して1本の安打を許したものの、自責点は0。三振と四死球はどちらも0で、安定した制球で打ち取ったことが読み取れます。

とはいえ、誰もがこうした読み取りをできるわけではないはず。野球が好きな人や新聞のスポーツ面を隅々まで読む人はともかく、普段野球を見ない人にとっては「左端の数字(守備番号)って何?」「“打安点振球”って何かの呪文??」と分からないことだらけです。

略語を教えてもらったとしても「自責点? 失点と違うの?」「投手の“回”の3分の1刻みって何?」と疑問は尽きません。

不親切な表を日々掲載している側の者が言うのも申し訳ない限りですが、かつては私もその一人でした。

野球場の駐車場で…

入社1年目に取材記者として仙台支局に配属された私は、その年の都市対抗野球大会の出場チームを決める2次予選・東北大会で地元の宮城県のチームを取材するため、予選が行われた岩手県に出張しました。

この時の東北予選には、東北各県の支局から担当記者が派遣され、それぞれの県の地域面に代表チームの記事を書いていました。

=2018年6月6日の宮城県版

さらに、この地域面には予選の試合のテーブルを掲載することになっており、これも各記者が分担してつくりました。

当時の私は野球をプレーしたことはもちろん観戦したこともなく、ホームラン(本塁打)とホームイン(走者が生還し得点を挙げること)の違いも分からなかったほど。

それでも、野球などのスポーツは若手が担当することが多く、社会人や高校の大会などがあるたび、私もよく分からないまま毎日のように野球場に通っていました。

この時つくったテーブルはスポーツ面のものよりは簡略化してはいるものの、野球を知らない身には同じ暗号のようなもの。

他県から来た記者も、私のように1年目で野球未経験の同僚が多く、同じようにテーブルの作成作業で苦闘していました。

大会中のある日、地元チームの試合がなかったため、他の記者のサポートとテーブルの作成に専念することになりました。

この日、初めてテーブルを一から作ることになりましたが「よく分かんないけど、やってみればすぐにできるだろうな」と高をくくっていました。

しかし、試合の公式記録を見ながら打ち込もうとすると

「あれ、『打』って打席? 打数? というか打席と打数って何が違うの??」

「打者の左の数字になんで丸が付いてるのと付いてないのがあるの??」

「併殺って取った数だっけ? 取られた数だっけ??」

……と、疑問が湧いて出てきます。当時は赤本にテーブルの見方が載っていることも知らず(不勉強でした)、疑問を解決するたびに時間が過ぎていきます。

簡単だと思っていたはずが一向に終わらず、試合が終わって野球場の記者室も閉まってしまい、駐車場に止めた車で続きを書くことに。

担当したテーブル

長時間かけてなんとかできあがったものの、別の記者と一緒に読み合わせて確認してから原稿を送ることになっていたのに他の記者は見当たらない時間です。

そうしているうちに、原稿のまとめ役のデスクから「まだ?」と催促(※実際はもっと優しい言い方でした)も来ました。このまま出すしかないか……と思っていたら、たまたま先輩記者を見つけて、その駐車場で読み合わせてようやく送ることができました。

仕事の中で当時の出来事が一番つらかったというわけでもありませんが、野球場の駐車場で数字を打ち込みながら「どうしてこんなことやってるんだろう……」と半泣きで思ったことは今でも覚えています。

数字の向こうに人間がいる

校閲センターのポストから、ついそんなことを思い出しました。

しかし、それと同時に、この投稿に対して試合に出ていた本人や少なくないファンが反応していた様子を見て、テーブルがただの記録や数字の羅列ではなく、それぞれの選手が必死の思いで積み上げた努力や練習の成果なんだと改めて気付かされました。

=滝沢一誠撮影

「スポーツは人間ドラマだ」とよく言われます。野球のテーブルに限らずスポーツの記録には、こうしたドラマの一部が数字の向こう側に隠れているのかもしれません。

今、私はテーブルをつくることはありませんが、スポーツ面の校閲でさまざまな記録を確認することはあります。時には絶望するほど膨大な数字や固有名詞の羅列を読み込まなくてはいけないこともありますが、こうした記録に思いが詰まっている人がいることを考えると、やはりどんなに細かい記録でも間違いや訂正をださないようにしなくては――と気が引き締まりました。

プロ野球の後半戦が始まり、これから夏の甲子園や都市対抗野球大会も始まります。

試合の観戦だけでなく、新聞の片隅に載っている記録にもぜひ注目してみてください。

【滝沢一誠】