参政党代表からある差別語が飛び出しました。すぐ「ごめんなさい」と謝りましたが、その表情は明るく、聴衆から笑いさえ漏れました。そこで今回から、校閲にとって避けられないテーマでありながら今まであまり取り上げてこなかった「差別語」について考えます。

参院選で躍進した参政党がなにかと話題になっていますが、選挙中の街頭演説で神谷宗幣代表が差別語を発したことも問題になりました。そこで今回の校閲記者コラムでは、今まであまり取り上げてこなかった「差別語」をテーマにしてみます。きっかけがきっかけだけに、差別語そのものを出すことをお許しください。

目次

演説で差別発言、すぐ訂正

まず毎日新聞の記事により発言を振り返ります。

参政党の神谷宗幣代表は18日、三重県四日市市内での街頭演説で、党の憲法構想案への批判について、「あほうだ、ばかだ、チョンだとばかにされる」と述べた。「チョン」は朝鮮人を差別する言葉で、神谷代表はすぐに「ごめんなさい。訂正する」と釈明した。

この一報が共同通信を通じて流れた時、私と隣の校閲部員でこんな会話が交わされました。

「この言葉ネットで堂々と出してますね」

「伏せても動画とかで流れるからねえ。でも新聞では出したくないね。子どもにも知らせたくない」

ということで、新聞紙面でどう書かれるか注目していました。翌日在京各紙を見るとすべてチョンという言葉を出していました。

チョンは朝鮮人を差別する言葉。だから、昔よく言われた「バカチョンカメラ」も差別語の一種です。使う本人に差別意識はないとしても「バカでもチョンでも撮れる」ということですから、これは結果的に差別になる表現です。

いくら公人の問題発言とはいえ、新聞に差別語をそのまま載せていいのかためらわれます。例えば「演説で朝鮮人を指す差別用語を使った」などとぼかした書き方はできなかったのでしょうか。もっとも、伏せたところでかえって何と言ったのか気になるのが人間のさがで、ネットですぐ確認できてしまうので無意味といえるかもしれません。

ただ、カギカッコ付きというものの、差別語を世に出すからには、ただ垂れ流すのではなく、その言葉を無邪気にまねする人が出ないよう、朝鮮人差別の歴史を説明するのも、報道機関としての責任ではないでしょうか。

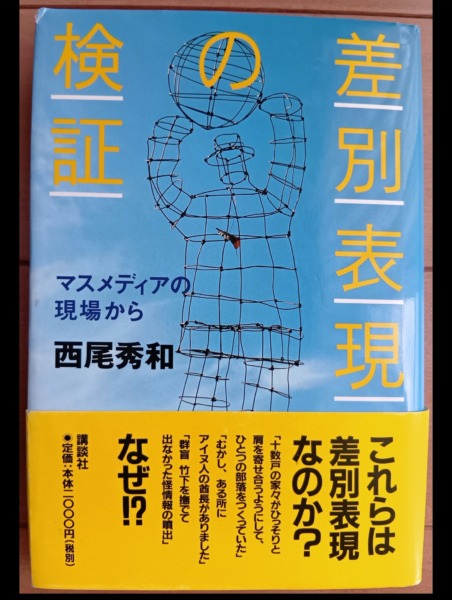

差別した側の痛切な告白

そもそもどういう歴史を背負っているのか。1910年に日本が韓国を併合して、創氏改名を強制し……などと教科書的な説明をするよりなにより、差別に加担してきた日本人の生々しく、痛々しい告白があります。長いですが、西尾秀和著「差別表現の検証」(講談社)から引用します。

私は一九三八年(昭和一三年)生まれだが、小学校入学直前に神奈川県下のある小さな町に疎開した。疎開先の家の裏には朝鮮人が住んでおり、K君という二年生の男の子がいた。住みはじめてまもなく、周囲の学童(日本人)がK君を見ると“チョーセン、チョーセン!”と囃(はや)したてているのを知り、いっしょになって囃したてたことを今でも記憶している。小学校に入学したばかりの子どもにとって、理由などわかろうはずがない。そもそも“チョーセン”が何を意味するのかすらわからなかった。ただ面白かったこと、そして囃されてもK君は決して歯向かってこなかったから、安心して囃したてていたのである。

言い訳するつもりはまったくないが、そういう時代だったのである。理由はわからないままに、周囲の持つ差別意識だけが幼い私に刷り込まれ、そんな行動を私にとらせたのだと思う。いわれるたびにK君はいつも唇を嚙(か)みしめ、哀(かな)しいような、淋(さび)しいような、何ともいえない表情でうつむいていた。彼が現在生きているのかどうか知るべくもないが、それから何十年もたって、彼を時々思い出す。この歳(とし)になって、彼には本当にすまないことをしたと痛感する。ひとこと謝りたい。彼はことばではとても言いあらわすことができないほど悔しかったろう。

これが私の「差別(したこと)」の原点である。このことが私の記憶から消えない限り、「鮮人」や「京城(ソウル)」や「バカチョン」などは明白な差別語であると私は断言する。“チョーセン!”の延長線上のことばであることはまちがいない。

いかがでしょう。ここから言えるのは、差別語を投げつけられる人はもとより、投げつけた人にも後年深い傷を残すということではないでしょうか。だからこそチョンなんて差別語は出すべきではないのです。

軽い陳謝に聴衆から笑い声

しかし動画を見ると、神谷代表は「チョン」発言の後すぐに「ごめんなさい。いまのカット」などと明るく謝り、聴衆からは笑い声さえ聞こえました。その軽さは、西尾さんの自らを切り刻むような痛切な告白とは絶望的に質が異なります。

最近の若い人はチョンというのが差別語という認識が全くなく、朝鮮語のことを「チョン語」と略す人がいるそうです。そういう無自覚の差別語使用とは違い、参政党代表はすぐ謝るところから、これが差別語という認識はあったことがうかがえます。しかしその認識があるとすると、その後の明るい表情はなんなのでしょう。「この人は反省しないというより、そもそも差別がいけないことだと思っていないのではないか」と思うのは邪推でしょうか。

【岩佐義樹】

(次回は障害者についての言葉の予定。でも掲載日は未定です)