「ローマ教皇」を、報道機関ではかつて「ローマ法王」と表記していました。変わったのは、先日亡くなったフランシスコ教皇が来日した2019年。このタイミングで日本政府が「教皇」表記に改め、それに合わせて毎日新聞の内規も変更されました。

変更当時の記事などによると、1942年に日本とバチカンが国交を樹立した際の訳が「法王」となっており、日本政府はそのまま呼称として使用してきました。ただ、「カトリック関係者をはじめ一般に『教皇』の呼称を用いる例が多くみられるため」(外務省幹部)、来日を機に変更を決めたとのことです。

日本のカトリック教会はこれに先立つ1981年、ヨハネ・パウロ2世の来日に合わせて「教皇」に呼称を統一しています。「教皇」と呼ぶ理由について、カトリック中央協議会はホームページで「『教える』という字のほうが、教皇の職務をよく表すから」と説明しています。

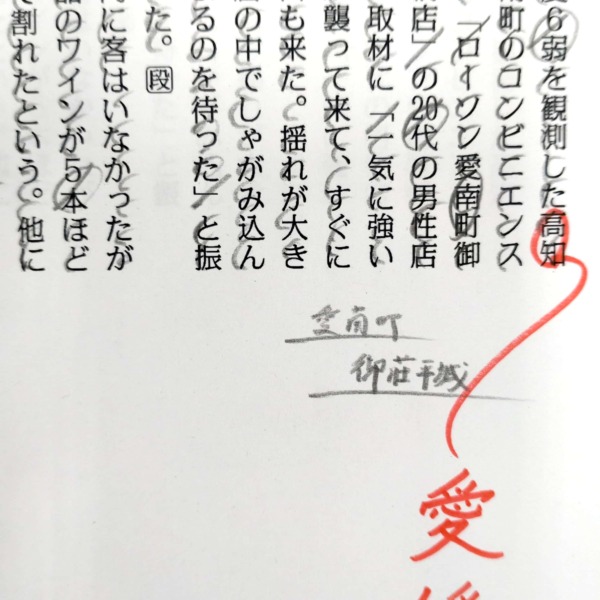

毎日新聞の用語集では従来、「ほうおう」の項に

法王〔ローマ・カトリックの最高位〕ローマ法王〈「教皇」とも〉

と示していました。「ローマ教皇」を排除していないとはいえ、原則的には「ローマ法王」とすべきだとする内容です。これが、日本政府の表記変更に合わせて、

法王〔仏法の王など〕

注:ローマ・カトリックの最高位ローマ法王は「ローマ教皇」に

と整理されました。「法王」は元来、仏教関係で使われる言葉であり、日本国語大辞典には「仏語。法門の王。仏法の世界の王。すなわち、仏の称。法皇」という語釈が載っています。こちらを説明に取り、注釈で「ローマ教皇」表記を原則とすることを確認しました。

表記変更当時は、一般読者の混乱を避けるため、紙面に「おことわり」も掲載しています。

毎日新聞2019年11月21日付朝刊に掲載された「おことわり」

報道機関が2019年まで「ローマ法王」表記を維持してきたのは、日本政府の公式表記であったのに加え、一般にも広く認知されていた呼称だったためです。その「ローマ法王」も、最近は少し見かける機会が減ってきたように感じます。