街で見かけた看板に「PM21:00」とあり、思わず「PM9:00が正しいのではないか」と自分の中で校閲をしてしまいました。しかし、その理由について納得のいく答えは出せず・・・・・・そこで今回、何気なく使っていた「AM/PM」「午前/午後」について調べてみました。

目次

AM、PMは何の略?

手帳に予定を書き入れる際などに便利なAM、PM。あまりに身近だったため、今までは「何かの略だろう」ということくらいしか考えていませんでしたが、この看板を見てきちんと知りたいと思いました。

「英語の略かな」と思い、まずは英和辞典を引いてみることに。手元にある「ジーニアス英和辞典6版」の「a.m.」の項を見ると

ラテン語 ante meridiem (=before noon) の略

とあり、「p.m.」も同じく

ラテン語 post meridiem(=afternoon)の略

と書かれていました。英語ではなく、ラテン語を略したものだったのです。

「羅和辞典」を引いてみる

念のためラテン語の単語の意味も調べたいと思っていたところ、近くの図書館にラテン語辞典があることが分かり、行って調べてみることにしました。

「羅和辞典〈改訂版〉」で、まずどちらにも共通している「meridiem」という語を引いてみます。似たような語はあるのですが、「meridiem」は見つからず疑問に思っていると・・・・・・凡例をきちんと確認していなかったことに気付きました。「最初に見ておくべきだった」と反省しつつ凡例のところまで戻ると、見出し語についての記載がありました。それによると、語形変化を伴う名詞の見出し語は「単数主格形(単数での用例がない場合は複数主格形)」とのこと。「meridiem」はanteやpostという前置詞の後ろに来ているため主格ではなく、この形では辞書に載っていなかったのです。

気を取り直してもう一度、今度は「meridies」にたどりつきました。これが探し求めていた語だと思われます。意味は「正午、真昼」で「post meridiem」も「午後に」と紹介されていました。ちなみにこの「post meridiem」は共和政ローマ末期の政治家、キケロも使ったそうです。思わぬところで古代とのつながりを感じ、感慨深くなりました。

さらに「meridies」には「南」という意味もありました。よく考えてみると、日本語でも「午(うま)」は「方角では南」(明鏡国語辞典)。これは興味深い発見でした。

-600x338.jpg)

そして、残りの前置詞についても調べてみました。「ante」は「(時間的)・・・より前に」で、「post」は「(時間的に)・・・以後、・・・の後に」。これらはほぼ想像通りの意味でした。

英語圏での使われ方は

ラテン語の意味が分かったところで、再度ジーニアスの「a.m.」のところを見てみます。ラテン語の略ではありますが、英和辞典に載っているのは英語圏でも使われているからでしょう。意味は「午前」で、例として「at 10 a.m.」(午前10時に)が載っていました。

日本で見る看板は、最初の写真のように数字が後にくることがほとんどですが、英語では「a.m. 10」の順だと誤りになるようです。また、

正時に :00 をつけて 10:00 a.m. のようにすることもあるが避けた方がよい

とも書かれていました。加えて「ポスターや広告など以外では小文字がふつう」とも。「p.m.」も同様で、日本での一般的な使われ方とは異なる点も多いようですね。

「午前」と「午後」を定めた布告

せっかくなので、日本語の「午前」と「午後」についてもより深く知りたいと思い、調べてみることにしました。これらの言葉がいつから使われているのかについては諸説あるようですが、1872(明治5)年11月9日の太政官布告第337号に見えました。

子刻ヨリ午刻迄ヲ十二時ニ分チ午前幾時ト称シ

午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト称候事

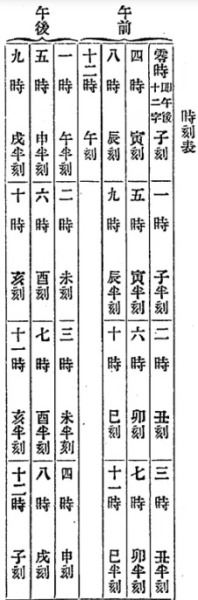

つまり子(ね)~午の刻を午前、午~子の刻を午後と称する、ということです。

これは「改暦の布告」で、明治政府はこの年に太陰太陽暦を廃止して太陽暦を採用。明治5年12月3日が明治6年1月1日となり、1日を24時間制とすることなども定められました。

-450x600.jpg)

少し話がそれますが、先日訪れた奈良国立博物館での特別展「超 国宝―祈りのかがやき―」で、時間に関する興味深い資料を見つけました。

-450x600.jpg)

数多くの国宝や重要文化財だけでなく、今年開館130年の奈良博に関する展示も見どころの一つです。その中の「帝国奈良博物館要覧」は1895(明治28)年の資料で、開館時間について、「一月二月中ハ午前八時より午後四時まで」などと書かれていました。改暦から約20年、当初は混乱したであろう人々もこの頃にはもう慣れていたでしょうか?

しばしば見かける「午前12時半」「午後12時半」

閑話休題、先ほどの太政官布告には「時刻表」がついており、「午前」は「零時 即午後十二字 子刻」から「十二時 午刻」まで、午後は「一時 午半刻」から「十二時 子刻」までとされています。

お気付きかもしれませんが、午後は「零時」ではなく「一時」から始まっています。そんなところにも遠因があるのでしょうか、例えば正午の30分後の時刻はどう書けばよいのか現場の記者も迷うことがあるようで、「午前12時半」「午後12時半」などと書かれた原稿も時折目にします。

「時間の日本史 日本人はいかに『時』を創ってきたのか」(小学館)でも「午後12時30分は昼か? 夜か?」というコラムの中でこの問題について考察し、次のように述べています。

現実的な対応としては、24時間制を使用するか、お昼の12時30分を午後0時30分と書くことで受け取り手の解釈による混乱を回避することが望ましい。

毎日新聞も同様の考え方です。「午後12時半」とあれば、「正午の30分後」と「正子(午前0時)の30分後」のどちらなのか紛らわしいため、前者であれば「午後0時半」、後者は「午前0時半」に直しています。

おわりに

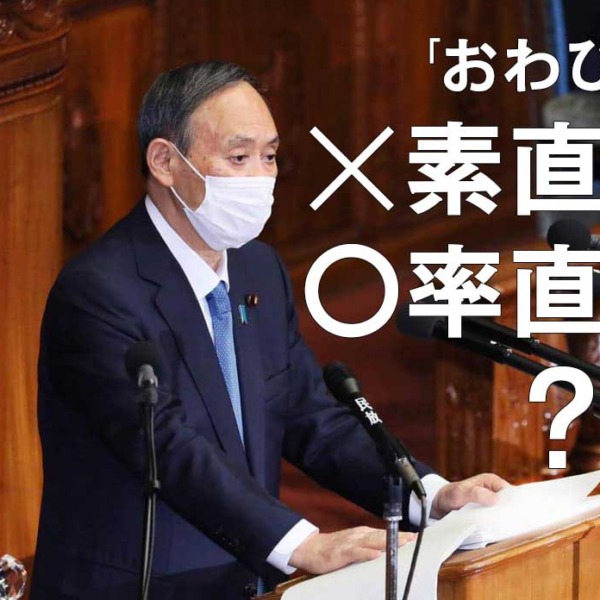

まだまだ不十分かもしれませんが、ここまで一通り調べてみたことで「なぜPM21:00は誤りでPM9:00が正しいのか」という問いに、自分の中で少しは自信を持って答えられるようになったかと思います。

「PMはラテン語の『post meridiem』の略で、日本語訳は『午後(に)』。明治時代の改暦で1日は24時間制となり、そのうち子~午の刻を午前、午~子の刻を午後と呼んでそれぞれを12等分した。そのため『午前(AM)』や『午後(PM)』を使って時刻をいう際は0から12までの数字を使うのが適切(混乱を避けるためには0~11が望ましい)で、『午後(PM)21:00』は存在しない。PM21:00(午後21時)はPM9:00(午後9時)とすべきである」

もちろん、普段の校閲業務で疑問点を伝える際、ここまで詳細に調べたり書いたりはしませんが、知っておくことは安心感につながりますし、もしかしたら役に立つときがくるかもしれません。

さまざまなことを広く知ることができるのがこの仕事の醍醐味(だいごみ)でもあります。今後もちょっとした疑問があれば、楽しみながら調べていけたらと思います。

【土田杏奈、写真も】