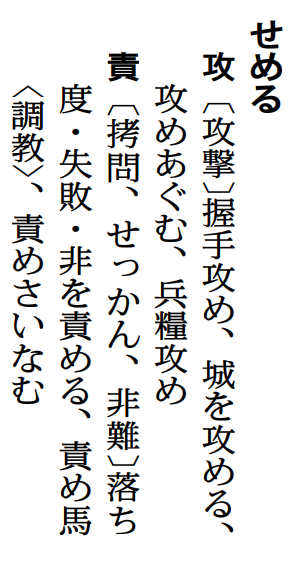

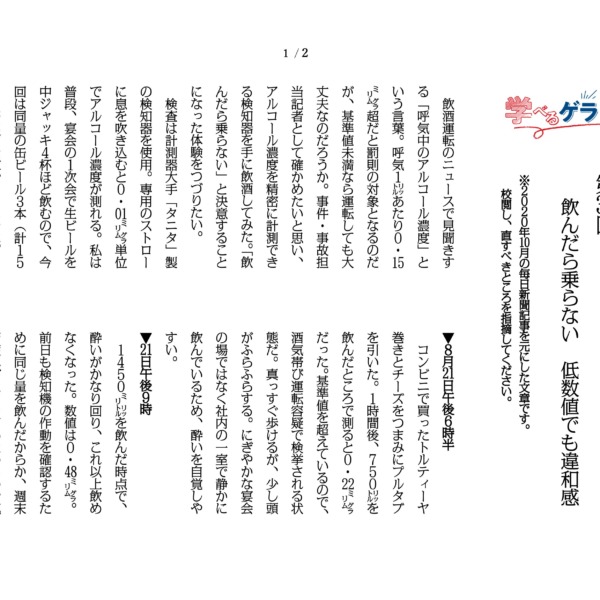

「学べるゲラ」とは

実際の新聞原稿を元に、校閲記者が見つけた(見逃した)間違いやありがちなミスを盛り込んだゲラ(校正刷り)を作成しました。読んで誤字脱字・事実関係の誤りなどを探してみてください。

校閲記者が読んだ後の「校閲後」のゲラと解説(有料会員限定)も掲載していますので、自分の入れた直しと見比べられます。

「校閲は先輩のゲラを見るのが一番の勉強」といわれます。ゲラからは、校閲記者がどのように読み、考え、調べ、直しを入れて疑問を出すかが読み取れます。専門の校閲・校正者以外の方が「校閲後」のゲラと解説を読むだけでも、間違えやすいポイントやミスの潰し方などの参考になります。

👉学べるゲラ第108回・校閲前(PDF)

※こちらから別タブ表示、ダウンロードすることが可能です

配慮が必要な言葉がテーマです。今回は事実関係の調べはそれほど大変ではありません。まずは辞書と基本的な知識を使って読んでみてください。

👉学べるゲラ第108回・校閲後(PDF)

※こちらからPDFを別タブ表示、ダウンロードすることが可能です

直しの難易度の目安

<誤字脱字・誤用など>

【★☆☆】丁寧に読めば指摘できる

【★★☆】基本的な校閲の知識で指摘できる

【★★★】言葉に関する専門的な知識や経験が必要

<文脈理解>

【★☆☆】普通に読めば指摘できる

【★★☆】注意深く読む必要がある

【★★★】原稿全体の理解や背景知識が必要

<事実確認>

【★☆☆】常識的な知識で指摘できる

【★★☆】調べれば比較的簡単に指摘できる

【★★★】綿密な調査が必要

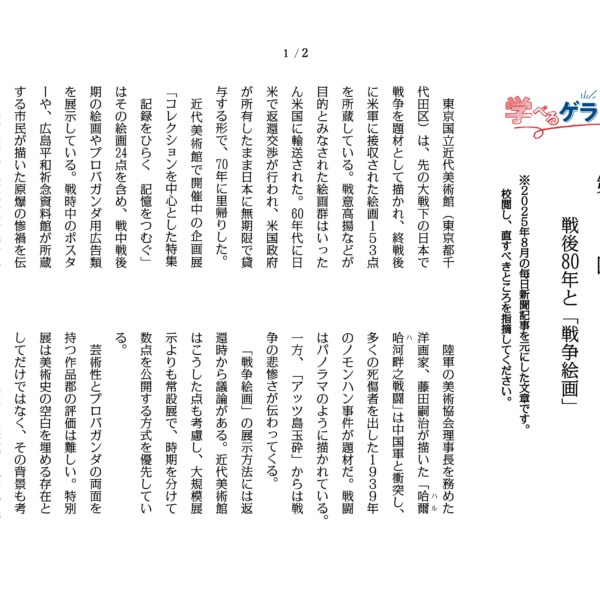

「未熟児」の使い方、改めて考えてみましょう

【★★★】(2ページ目上段)それに未熟児だった→それに予定より早く生まれた?

「未熟児」という表現については、今は検討と配慮が必要です。明鏡国語辞典3版によれば、「未熟児」は「現在、医学用語としては用いない。2500グラム未満の新生児は『低出生体重児』という」と明記されています。かつては出生体重が2500グラム未満の赤ちゃんを「未熟児」と呼ぶこともありましたが、現在は法律名などを除き「低出生体重児」や「早産児」といった表現が一般的に使われているようです。

これは、こども家庭庁のホームページに上がっている「低出生体重児保健指導マニュアル」(2012年12月)にも記載されており、体重2500グラム未満は「低出生体重児」、37週未満での出生は「早産児」と分類しています。

また、世界保健機関(WHO)もPreterm and low birth weight infants(早産児および低出生体重児)と呼んでおり、日本でも「日本未熟児新生児学会」が2015年に「日本新生児成育医学会」に名称を変更するなど、「未熟児」という呼称は必要な時以外は使われなくなりつつあるようです。

今回は医学的な話ではないのでそのままでよしとする判断もできますが、現在の分類に基づいて「低出生体重児」や「早産児」に言い換えてもよいかもしれません。ただ、「陽子さんは自分を責めた。『もっと体調管理をしておけば良かった』」と書かれているように、母親らが自責の念を抱くことが少なくない現状もあります。そのため、当事者の感情的な負担を軽減する配慮として、「予定より早く生まれた」などへの言い換えが望ましい場合もあります。出稿部に相談します。

その他の直し箇所

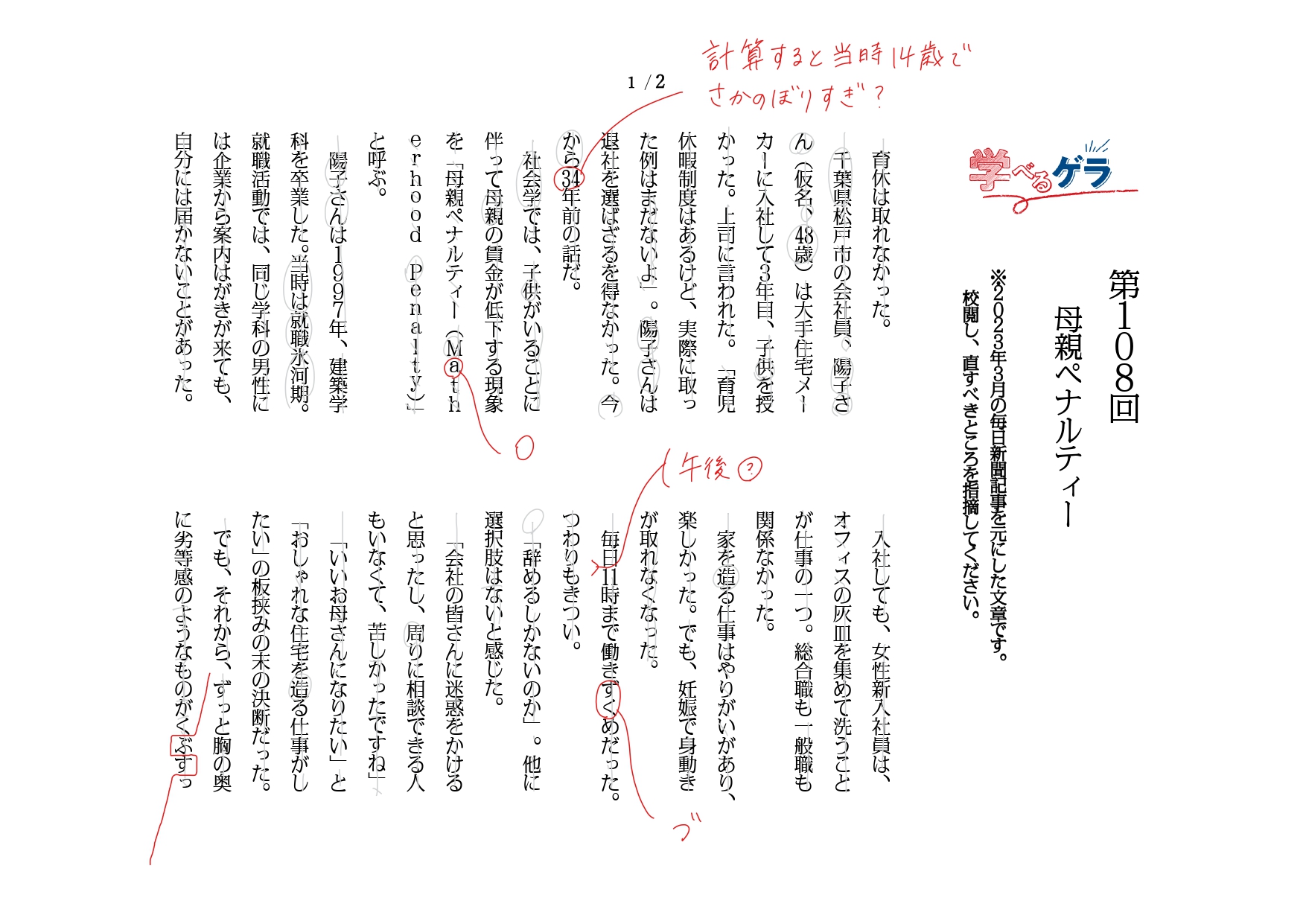

【★★☆】34年前→さかのぼりすぎ?

2023年当時、陽子さんは48歳。そこから34年前だと14歳で退社したことになり、現実的にありえない年齢になってしまいます。

【★☆☆】Matherhood Penalty→Motherhood Penalty

母親(Mother)のスペルが違います。

【★☆☆】毎日11時→毎日午後11時?

文脈から夜の11時ということは想像できますが、午前・午後を示した方が明確です。

「ずくめ」と「詰め」の使い分けは

【★★☆】働きずくめ→働きづめ

「ず(尽)くめ」は「黒ずくめ」「結構ずくめ」のように名詞に添えるのが適切です。「づ(詰)め」は動詞に付き、その動作や状態が続くことを表します。

【★☆☆】くぶすった→くすぶった

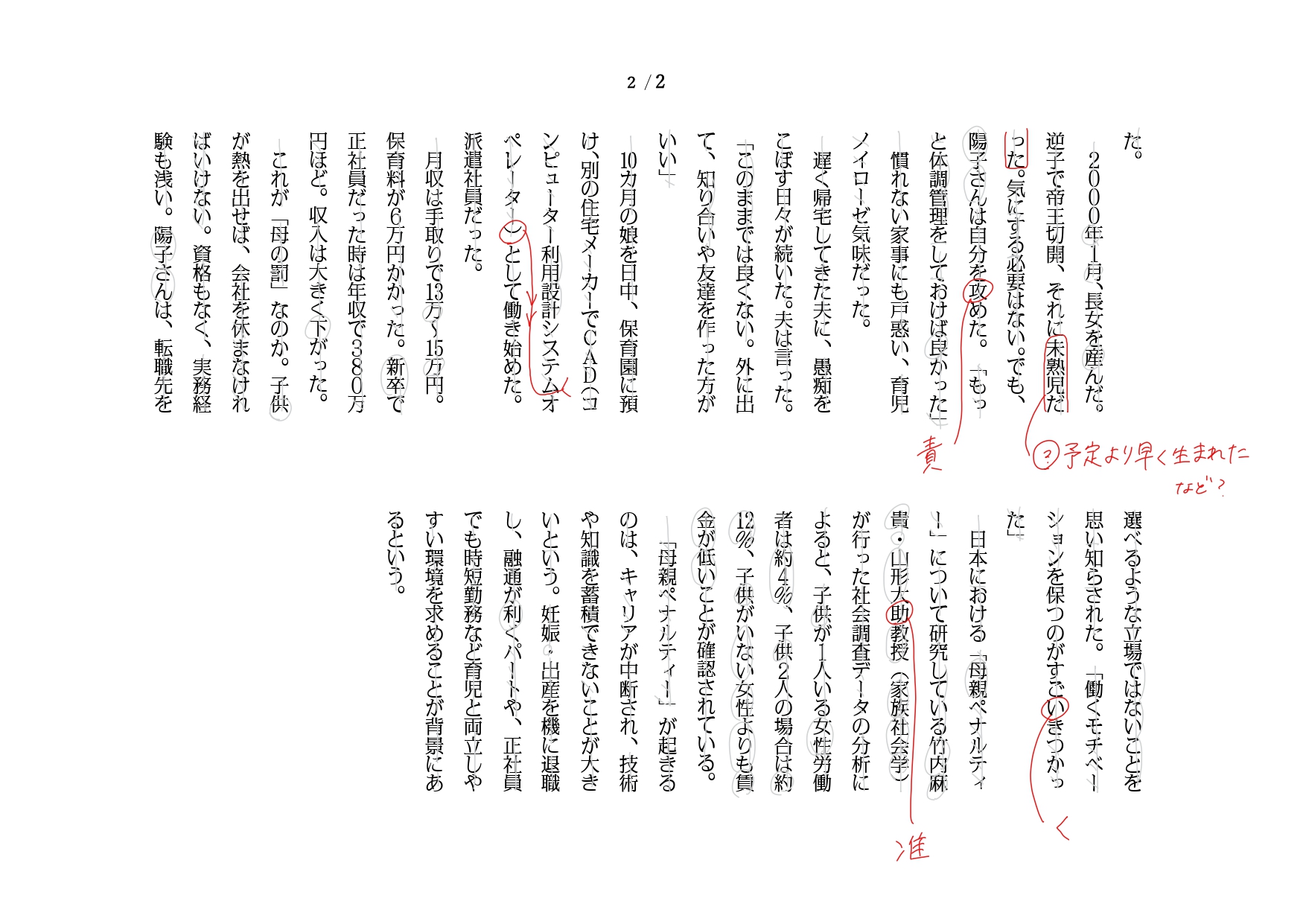

【★★☆】自分を攻めた→自分を責めた

非難するという意味では「責」を使います。毎日新聞用語集では以下のように使い分けています。

【★☆☆】CAD(コンピューター利用設計システムオペレーター)→CAD(コンピューター利用設計システム)オペレーター

CADはコンピューターで設計や製図を行うためのツールで「Computer Aided Design」の頭文字をとったものです。「オペレーター」の意味は含みません。

書き言葉では「すごく」がおすすめです

【★★☆】すごいきつかった→すごくきつかった

形容詞に続ける場合は連用形の「すごく」が文法的に正しいです。話し言葉では「すごい~」と使われることがよくありますが、書き言葉では「すごく」とする方がよいでしょう。

【★★☆】助教授→准教授

学校教育法改正により、2007年4月から「助教授」は使われなくなり、「准教授」と呼ばれるようになりました。それまでは、助教授は教授を、助手は教授と助教授を助ける存在としてしか位置付けられておらず、日本の大学の教員組織は「教授を中心としたピラミッド構造」を連想させましたが、1990年代半ばから見直しが議論され、法改正に結び付いた経緯があります。

質問受け付けます

「ここに赤字が入っていないが直さなくていいのか」「解答例の直しは不要ではないか」など質問がありましたら、お問い合わせページからタイトルを「学べるゲラ第108回質問」としてお寄せください。質問が多かった箇所やなるほどと思った指摘を中心に、このページで回答いたします。全ての質問に回答できるわけではありませんのでご了承ください。

_imgs-0001-scaled-1-600x600.jpg)