出版分野で活躍する校正・校閲者の方々にお会いして話を伺った内容をまとめた後編です。よろしければ前編も併せてご覧ください。

1962年生まれ。フリーランス。「本づくりと校正 ぼっと舎」代表。校正・校閲に関する著書多数。

奥田 泰正 おくだ・やすまさ

1970年生まれ。フリーランス。情報誌や文芸誌、文芸書などを手がける。

寺田 恵理 てらだ・えり

1969年生まれ。河出書房新社製作部校正課勤務。

牟田 都子 むた・さとこ

1977年生まれ。講談社校閲部の契約社員を経て、フリーランス。フジテレビ系「セブンルール」に出演。

牟田 了一 むた・りょういち

1974年生まれ。講談社校閲部勤務。都子さんの夫。

※記事中「校正」「校閲」は同じ意味合いで使われています。

(冒頭の写真は大西さん提供)

目次

好きな作家の作品を校閲するか?

――ドラマ「校閲ガール」で好きな作家の担当にはならないとありましたが、あれは本当ですか。

牟田都子さん:好きな作家の作品だからといって泣きながらゲラを読んでいるようではだめだということでしょうね。ただ講談社くらい大きいところだと選んで回せない。編集者や校閲部の社員がその時々で手が空いている人に仕事を割り振るので好きな作家のゲラが回ってくることはほとんどありません。

寺田さん:河出では、初校、再校は外部に校正を出すのですが、その場合、この作家にはこの人が合うなという相性がありますね。あとは時系列をちゃんと追えてファクトチェック(事実確認)ができるかどうかで出し方を決めています。もしその作家さんが好きだということが事前に分かっていたら、あえて初校か再校でお願いすることが多いです。その作家さんの好む字や文体の癖が分かっていた方が効率的だから。

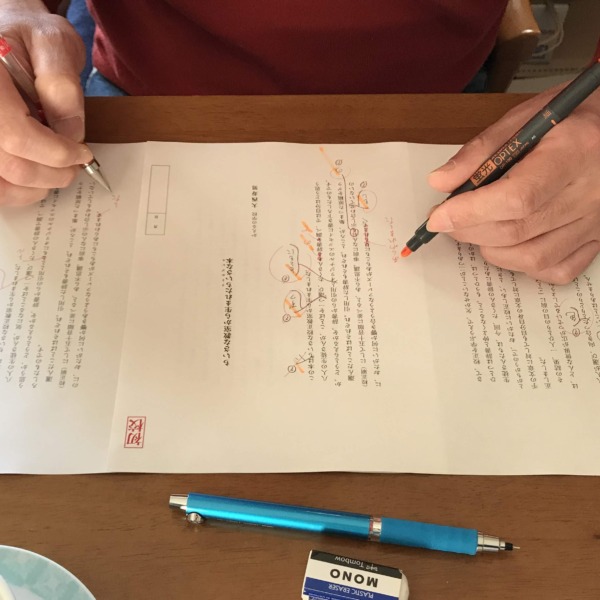

スマホには辞書アプリがいっぱい

=都子さん撮影

大西さん:プロの校正者なら、どんなに好きな作家でも距離を置くすべを身につけているから全く問題ないと思います。

都子さん:確かに文体に慣れていれば2週間かかるものが1週間でできるかもしれない。

牟田了一さん:しかし「普通の感覚だったらこれはおかしい」とつっこめなくなる。一般的な読者からしたら読みづらい文章でも「この著者はこういう書き方をするから」と。

知らない分野でも面白がれる人がいい

大西さん:そもそも校正者はいろんなジャンルのものに対応できないといけないし、それにフリーランスだと「来るもの拒まず」になりがちで、自分の希望を言える余地は少ないですね。

寺田さん:むしろ言ってもらった方がいいですよ。社員側はフリーの方にどんな引き出しがあるか全てを把握しきれていないので。あとは自分自身にも言えることですが、くれぐれも体調管理だけは気をつけてほしいですね。

大西さん:仕事を断って依頼が来なくなることが一番怖いから、(多少体調が悪くても)ネガティブなことは言いづらいですね。それを避けようとしてどうしても無理をしてしまうことがあります。

寺田さん:そういう意味でも万能な校閲者はいないと思いますよ。あと、この仕事は自分の不得意な分野だからといって思考が停止してしまうのが一番困るんです。外部の校正者さんに専門家ではないのは承知の上で校正を依頼しているということを伝えても「その分野はできない、わからない」という人がたまにいらっしゃいます。どのジャンルでも80点に持っていける人が安心して仕事を頼めますね。それに知らない分野でも怖がらずに興味を持って面白がれる人が良いです。

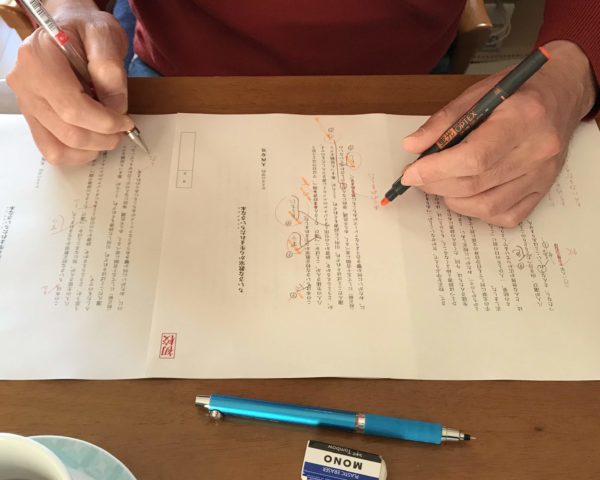

=寺田さん撮影

――新聞では「専門的すぎてはいけない」というところがあります。記者が難しいことを書いてきて、たまたま校閲もその分野に詳しくてそのまま新聞に載ってしまうと、読者に不親切な記事になってしまう。知らないことを素直に「分かりにくいのですが」と記者に言うことが校閲記者のあるべき姿だと思います。

奥田さん:「経済面ならこういう人、文化面ならこういう人」というようなモデル読者像はあるのですか。

――「義務教育が終わった段階で読める」という前提がありますが、実態としては「そのページの分野に興味のある人が読むだろう。だから少し専門的だったとしても理解してもらえるだろう」という感じもありますね。

“共感しかねるゲラ”への対応

――事実上の廃刊となった「新潮45」の問題については、どう思いましたか。

都子さん:ツイッターなどを見ていると「校閲は何をしているんだ」という声もありますが、校閲が指摘しても反映されないことは往々にしてありますよね。

「担当だったらどうしましたか」と何人かに聞かれてあの特集を読んでみましたが、言葉や文章表現を変えるなどしてなんとかなる問題ではなかったように思います。もっと根本的なことだと。編集者にゲラを返すときにこれを世に出していいのかと伝えるなど声は上げたと思うけど、最終的にどうするかは著者や編集者が決めることであって我々にはある意味手が届かない。

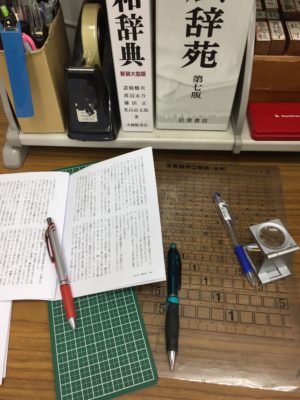

書見台で読む

=都子さん撮影

――私たちの仕事は全うした上でそういうことはあり得ますよね。

都子さん:大きな出版社では共感しかねるゲラが回ってくることもあります。しかしいちいち反発したり異を唱えたりすれば、そのゲラにとって良い校閲はできない。校閲者の仕事は著者や編集者の意図が誤りなくベストな形で伝わるようにサポートすることだと私は思います。

――やりとりがあっても、それが外からは見えない。

都子さん:事実誤認に見えたとしても著者が「こういう理由でこうしたい」と言ったからそのままの形でいくことはありますね。

でも外から見た人には何もしていないと思われてガーンというか。この仕事をしている人でもないと想像するのは難しいし、議論した跡が残らないからしょうがないですけど。

第三者的視点だからこそ

了一さん:著者の行き過ぎた表現が直されず実際に紙面になって苦情や批判があったときに、校閲の責任になることはあるのですか。

――基本的には書き手側の責任になりますが、重大な間違いを見落としたり差別的な表現が紙面になったりしたときには校閲が負うべきなのかなと思うところはあります。

了一さん:そういう面で以前よりも校閲の責任が問われるようになっている気がします。昔は編集者が自分の責任と捉えていたけど、最近は何かあると「校閲は何をしていたんだ」と。

――それはある意味校閲の地位が上がった証拠ではないでしょうか。期待されているからだと思います。

=奥田さん撮影

了一さん:ただ最終的な責任は著者が取るべきだと思います。校閲は第三者的視点だからこそ冷静にものが言えるというか。編集者からさらに一歩引いた視点、ある意味責任がないから言えるところもあると思います。

都子さん:見知った相手だとそんたくのようなものが働いてしまうことがあるから著者と会うべきではないと言う方もいます。「口うるさい校閲者がこんなふうに言っているので直しましょう」と編集者が言いやすいし、「読者という第三者の視点から見るとおかしい」ということが言いにくくなるから親しくなってはいけないということですね。

変わらない“厳しい立場”

了一さん:校閲で入った人が他の部署へ異動したりすることってありますか。

――以前はありました。私も、出稿部にたくさん問い合わせをすると「よく知っているね。うちの部に来ない?」なんて言われたことがあって、がっかりした覚えがあります。優秀だと思うなら校閲にいるべきだと思ってほしいし「そう思われていないのならまだまだ。思わせるようにしないと」と思って仕事をしていました。

了一さん:校閲の弱みは、「校閲がなくても本はできる」ということなんです。そもそも時間とお金をかけて校閲を通すのはぜいたくなことだと思います。なければないで本は作れるし、入れたからって決して100点の出来にはならない。もちろん確実に質は上がるわけなんですが。

都子さん:確かに1000円の価値の本が1800円になるわけでも、3000部の本が1万部売れるわけでもない。

了一さん:そういう厳しい立場っていうのは絶対にいつまでも変わらない。

――ただリスク管理は必要だと思います。例えば車を作るときに検査をしなければどんなことになるか分からない。

都子さん:検査をしなくても10台続けて事故が起きなかったからといって、検査自体をなくしていいかというとそれは違いますよね。

生理的な感覚を信じることが大切

大西さん:校閲って新人とベテランが全く対等なところが好きで、学歴とか性別とか関係ない。できるかできないか、ただそれだけ。

誰が見ても気づいて(誤りを)拾わないといけないポイントはありますが、校正者一人一人で見る視点が異なってくる部分もたくさんあります。後者に関しては本当にフラット。経験や肩書でどっちが偉いから正しい、というのは絶対にない。

都子さん:この仕事って始めて半年でも1年でも、若くても絶対に役に立ちますよね。

毎日新聞から入社1年目の若手として参加した本間浩之記者。

今回の記事の原稿作成も担当した

――ただ若手だと尻込みすることがあります。例えば「ここは読みにくいぞ」と思ってどのように直しを入れるか考えながら何度も読み直すと「これはこれで伝わるのでは。記者の文章を尊重すべきでは」なんて自信がないゆえに直しを出すことをためらってしまうことがあるのですが。

大西さん:事実確認など、知識に関わることはたくさんの本や人を頼るけど、知識だけでは気づけないこともたくさんあります。文章表現のようなニュアンスの部分など、もっと自分の感覚を信用した方がいい。それは自分の趣味を押しつけることではなくて、例えばライブハウスやコンサートに行って、初めて聴く曲でも音を外したり歌詞を間違ったりしたことは感覚的に分かる。そういう「なにか違う」といった生理的な感覚を信じることは大切ですね。その違和感のもとをたどっていろいろ調べていくうちに、問題に気がついたりします。(きっかけは)理屈じゃない。

(おわり)

「出版の人間は世間一般と同じ感覚の者の集まりではいけないんです。それでは新しいもの、世に問う価値のあるものを作り出すことはできないのです」。ふいに出た大西さんのこの言葉には現状を憂える思いもあったのでしょう。時代の波にもまれている我々の業界は、果たして世間の人たちに訴えかけることができているのか。“厳しい立場”の校閲者ができることは僅かなのかもしれませんが、もがき続けたいと思います。

【本間浩之】