毎日新聞には、東京日日新聞と大阪毎日新聞という二つの前身があります。150年を超える長い歴史の中でゆかりの人も多く、そんな彼らの印象的なことばを紹介したいと思います。

目次

森鷗外

(作家・医師、1862~1922年)

校正はさかしらをせぬもの

(大阪毎日新聞社校正部編「校正の研究」大阪毎日新聞社・東京日日新聞社、1928年より)

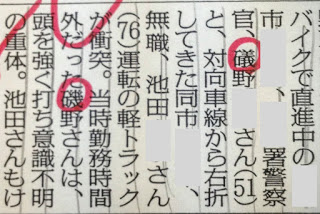

鷗外は1916(大正5)年6月~1917年9月、東京日日新聞・大阪毎日新聞で史伝小説「伊沢蘭軒」を連載していました。ある時、東京日日の校正者が一体どんな直しを出したのか、鷗外から戻ってきたゲラの端に上記のことばが書きつけてあったそうです。「さかしら(賢しら)」とは利口ぶること。つまり、校正者は筆者に対して知ったかぶりしたような指摘をするな、という鷗外からの皮肉を込めた痛烈なメッセージでした。鷗外は当時既に大作家。書きつけられた校正者は赤面したということですが、これは我々現代の校閲者も肝に銘じておきたいことばですね。

1916年6月25日付東京日日新聞に掲載された「伊沢蘭軒 その一」

板垣退助

(政治家、1837~1919年)

板垣死すとも自由は死せず

自由民権運動の旗振り役だった板垣が、1882(明治15)年4月に遊説先の岐阜で襲われた際に発したとされる有名なことばです。この時現場に居合わせ、事件の第一報を書いたのが小室信介。小室は大阪毎日新聞の前身・日本立憲政党新聞の記者でした。事件翌日の同新聞欄外に事件の速報が載っています。上記の名言は小室が書いた記事が基になって形作られていったとも言われています。

原敬

(第19代内閣総理大臣、1856~1921年)

元来漢字は書くにも読むにもまた意義を了解するにも、甚だ困難なる文字である

(1900年1月2日付大阪毎日新聞より)

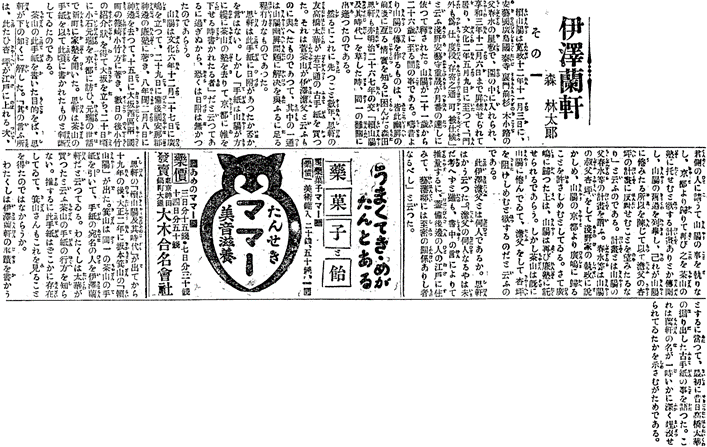

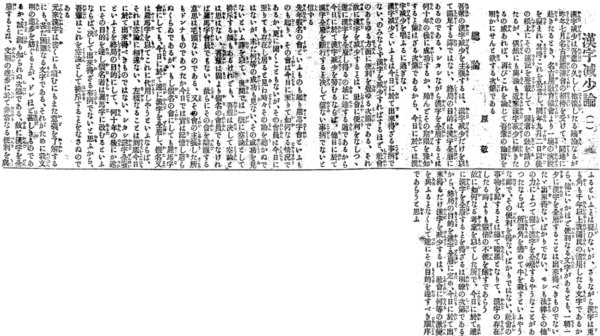

1900(明治33)年1~2月、当時大阪毎日新聞社社長だった原は「漢字減少論」と題した一連の記事を紙面に掲載しました。原は、仮名やローマ字と比べて難しい漢字は日本の文明の進歩を妨げると考えており、最終的には漢字の全廃を目指すとも書いています。また、当時の紙面は全ての漢字に振り仮名をつける「総ルビ」で、植字や校正が大変でした。漢字の使用を減らすことで植字や校正のスピードアップを図る意味もありました。現在新聞で使われている漢字は固有名詞などを除き常用漢字が基本ですが、そうした漢字制限の源流と言えるでしょう。

1900年1月2日付大阪毎日新聞に掲載された「漢字減少論(一)」。当時の紙面は総ルビだった

ヘレン・ケラー

(社会福祉事業家、1880~1968年)

アリガトウ、アリガトウ

(1948年9月5日付毎日新聞より)

ヘレン・ケラーの2度目の来日となった1948(昭和23)年9月、毎日新聞社などが主催した「ヘレン・ケラー女史歓迎国民大会」でのことばです。演説の冒頭に日本語で語りかけ、集まった5万人の聴衆を驚かせたそうです。ヘレン・ケラーは幼少期に「見えない、聞こえない、話せない」の三重苦を抱えましたが、発声については後にある程度できるようになりました。3度目の来日となった1955年6月には、毎日新聞社が発行する国内唯一の点字新聞「点字毎日」の印刷室にも訪れています。

芥川龍之介

(作家、1892~1927年)

新聞は予に人並の給料をくれる

(「芥川龍之介全集第四巻」筑摩書房、1971年収録の「入社の辞」1919年より)

芥川は1919(大正8)年3月、菊池寛と共に大阪毎日新聞社に入社します。その際、夏目漱石の例にならって書いたのが「入社の辞」です。それまでの2年間、芥川は海軍機関学校で英語を教えていましたが、執筆活動に専念するため大毎への入社を決意。出社免除、年に何回か小説を書く、他の新聞には執筆しない、月給130円(教師時代の初任給は月給60円)という破格の待遇でした。「入社の辞」は本来新聞紙上に掲載される予定でしたが、もろもろの事情によりボツになってしまいました。

芥川龍之介と菊池寛の大阪毎日新聞社入社を伝える1919年3月21日付大阪毎日新聞の1面社告

人見絹枝

(陸上競技選手、1907~31年)

あかん、死ぬ、誰が殺ろすか、生きて見る

(1931年8月3日付大阪毎日新聞より)

NHK大河ドラマ「いだてん」にも登場した人見は、1928(昭和3)年アムステルダム・オリンピックの800㍍競走で2位になり、日本女子初のメダリストとなった人物です。1926(大正15)年4月に大阪毎日新聞社に入社し、運動部記者としても活躍しました。女子スポーツの興隆に力を注ぎましたが、1931年4月に胸膜炎で入院。上記のことばは、病床の人見が枕元のノートに鉛筆で書き記した力強くも悲痛な叫びです。人見は24歳で亡くなりました。あまりにも若すぎる死でした。

手塚治虫

(漫画家、1928~89年)

マングワノ セカイニモ ヘイワガキマシタヨ(漫画の世界にも平和が来ましたよ)

(1946年1月1日付少国民新聞・大阪版より)

1946(昭和21)年1月、17歳の手塚は少国民新聞(現在の毎日小学生新聞)・大阪版に連載された4コマ漫画「マアチャンの日記帳」でデビューしました。小学校入学前のマアチャンと友人のトンチャンらが繰り広げる日常を描き、マアチャンが進駐軍の米兵らしき人物に英語を習ったり、当時シラミの駆除に使われていた薬剤DDTが出てきたりと、戦後日本の一場面もうかがえます。戦後生まれの犬にマアチャンが日本語で話しかけても反応せず、トンチャンが「ハロー」と言うと反応するという話もあります。上記のことばは、漫画の連載開始を知らせる社告に載った手塚のメッセージの冒頭文です。

「マアチャンの日記帳」が収録されている「手塚治虫デビュー作品集」毎日新聞社、 1991年

福地源一郎

(新聞記者・作家、1841~1906年)

校正畏るべし

(福地源一郎「懐往事談 附新聞紙実歴」民友社、1894年より)

東京日日新聞(日報社)の初代社長である福地は、校正をとても重視していました。会社の校正の質に不満を持っていたため、自腹を切って学者・市川清流を校正主任として招いたほどです。しかし市川が1年ほどで退社すると、再び校正の質が落ちてしまいました。そこで福地が論語の「後生畏るべし(後から生まれてくる者はおそれなければならない)」をもじって校正者の奮起を促したとされるのが上記のことばです。現在も毎日新聞校閲センターでは座右の銘として受け継がれています。

【森憧太郎、イラスト・舘七菜子】