雪朱里さん(右)と三省堂の荻野真友子さん

10月初旬、毎日新聞社のフォント制作室に「『書体』が生まれる――ベントンと三省堂がひらいた文字デザイン」(三省堂)の著者、雪朱里さんと編集者の三省堂・荻野真友子さんがやってきました。迎えたのは毎日新聞で長くフォント制作に携わる中林透さん。毎日新聞に残る活字資料をお二人に見せました。

ベントンとは「ベントン彫刻機」。彫刻といっても像や模様ではなく、活字の鋳型(母型)を彫るものです。米国製のベントン彫刻機を最初に使いこなしたのは三省堂で、大量の情報を小さな字で詰め込む必要のある辞書をつくるために導入されたそうです。米国から三省堂に届いたベントン彫刻機は関東大震災をくぐり抜け、昭和初期に稼働を始めました。書体とは「『ある特定の様式でデザイン』された文字のセット」(同書)のこと(「字体」「字形」「フォント」との違いについて詳しくはこちら)。この「書体」がつくられ、守られてきた歴史がこの本に書かれており、毎日新聞社も登場しています。雪さんは毎日新聞社のかかわりについても話してくださいました。

【平山泉】

目次

「書体デザイナー」生んだベントン彫刻機

この本はかなり専門的で難しいのですが、多くの「人」が登場してその人たちの強い意志による奮闘の物語でもあるので、筆者も引き込まれるように読みました。

まずは、書体に「デザイン」という概念が入ってきたきっかけがベントン彫刻機にあるというお話から。

雪さん 日本で書体デザイナーといわれる人たちの最初の世代は、例えば毎日新聞社でいうと小塚昌彦さんがそうですが、ベントン彫刻機導入期に書体制作に携わっているんですね。というのも、それまでは種字彫刻師によって活字のおおもととなる種字が彫られていたものが、ベントン彫刻機の導入によって、活字の原図は方眼紙に鉛筆や「からす口」でかかれるようになったからなんです。いわゆる「デザイン」の作業が第三者にも目に見える形で行われるようになった。

中林さん デザインという概念が入ってきたのはそんなに古くないんですよね。

雪さん その前の時代は種字彫刻師の方って、じかに彫っていくので、下がきを紙に残すわけではないんですよ。活字材にいきなり彫っちゃうんですよね。

荻野さん 自分の頭の中にできているんですね。

雪さん できあがって印刷物になって初めて、この人がつくっていたのはこういう文字だったんだという全体像がわかる。それがベントン彫刻機になって、まず紙に文字をかいてデザインをしてそれを活字にしましょうとなるので第三者も目に見えるんですよ。分業もできますし。デザインという概念がそれによって生まれてきた。書体をデザインするということが。

最初に使いこなした三省堂 知られざるドラマ

平山 これだけ多くの方に取材し、多くの資料を集めて読み解くという作業は大変だったと思いますが、どういう動機があったのでしょう。

雪さん 特にこの本を最初から書こうとしていたのではありません。これまでいろいろな方に取材したことが偶然つながりました。例えば「文字をつくる―9人の書体デザイナ-」(誠文堂新光社、2010年)を書く際には(毎日新聞社の)小塚さん、(三省堂で書体を設計した)杉本幸治さん、それぞれ取材をさせていただいたんです。小塚さんは、種字彫刻師の清水金之助さんの実演会にいらしていて、「実は取材させていただきたかったんです」と話しかけたのが最初です。清水さんは東京・大森に住んでいたのですが、小塚さんは当時ご近所で、ほかにも三省堂でベントン彫刻機を戦時中に「疎開」させた細谷敏治さん、岩田母型製造所の創業者の岩田百蔵さんら岩田母型関係の方々……大森付近に印刷の重要な方がたくさん住んでいたんです。昭和初期に母型・活字の一大メーカーだった岩田母型の工場が大森にあったことも一つの理由のようですが。

それぞれ別々に取材をした中で、杉本さんからこんな資料があるよと渡されたのが、三省堂のガリ版刷りの社内資料で、亀井寅雄さん(元三省堂社長)と今井直一さん(同)によって、三省堂の文字についてとか(ベントン彫刻機を入れた)蒲田工場の建設についてなどが書かれていました。ただ、そのときはその重要さがわかっていなくて、とっておいただけでした。

また、大日本印刷の書体「秀英体」のデジタル化「平成の大改刻」プロジェクトについてまとめた「一〇〇年目の書体づくり『秀英体 平成の大改刻』の記録」(DNPアートコミュニケーションズ、2013年)の一部執筆をしました。その中で、大日本印刷の方の手書きの資料のコピーも渡されて。同社の大住欣一さんがベントン彫刻機導入についてまとめたものです。それも持っていて。

平山 積み重ねがあったのですね。

荻野さん それが、どこらへんからつながったのかですね。

雪さん いつ気がついたんですかね……。引き金になったのは、あれかな、13年に大日本印刷の友人に誘われて、当時100歳になったばかりだった元三省堂技師の細谷さんに、何かに載せるとかいうことでなく、会いに行ったんです。

細谷さんにお会いしたのをきっかけに、それまでの資料を読み返したときに、つながったんです。細谷さんからノートをお借りしたのですが、三省堂のベントン導入のことがいろいろ書かれていました。そういえば杉本さんからも三省堂の資料をいただいていたし、小塚さんも活字のころの話をしていたなとつながっていったんです。読み返してみると三省堂で起きた出来事があまりにドラマチックでびっくりして。

雪さん だけど、全然知られていないのはどうしてなんだろうと思って、更に資料も集め始めました。毎日新聞に導入したベントン彫刻機について、改めて小塚さんにお話を聞きに行ったりしました。

国産量産機は毎日新聞社が初めて導入

雪さん 国産のベントン彫刻機の量産機を最初に入れたのが毎日新聞社です。古書店から取り寄せた「毎日新聞百年史」の「技術編」を読んだら、またびっくりしてしまって。書いた人はただものじゃない、詳しくて現場のこともよく知っている人に違いないと。小塚さんに伺うと、書いた人は古川恒さんだとわかりました。国産のベントン彫刻機は三省堂の協力を得た大日本印刷が津上製作所に依頼して製作したのですが、古川さんは、ベントン彫刻機を量産したら売れるかと問う津上製作所に「新聞関係や印刷会社に合計200台は売れる」と言い、その後、毎日新聞社にベントン彫刻機を導入した方なんです。その後異動して社史を書いたので、現場に詳しいわけです。また、小塚さんはベントン彫刻機導入のために新設された種字研究室にいました。それで小塚さんのところに伺ったら、毎日新聞のフォント制作OBの鈴木秀男さんもいて、すごい資料を持ってきてくださったんです。それが座談会の資料とベントン彫刻機の「導入日誌」というものです。見たら、百年史に書かれていない裏話もいっぱい入っていたのでびっくりしてしまって。

中林さん 座談会も古川さんが。

雪さん 古川さんです。その百年史をまとめるにあたって関係者を集めて聞き取りをしているんですね。その中に、例えば小塚さんたちの師匠で毎日新聞の書体をつくった村瀬錦司さんが出てきます。(明治の終わりに日本で初めてベントン彫刻機を入れた)印刷局に勤めていた村瀬さんは、そのときに原図をかいたことがあって、自分は彫刻より原図をかく方が得意なんだみたいなことを古川さんにおっしゃったそうです。ところが、かいてできあがった文字を見ると、毎日新聞の方々が、どうも種字のほうがいいみたいなことを言って(笑い)。村瀬さんは彫るほうが上手だということで、彫ってみてもらえないかと。わざわざ彫った種字を撮影して拡大し、トレースしたものを原図にしたというエピソードが百年史に出てきます。そのとき彫ってみてもらえないかと言ったのが百年史では上司ということになっているんですけど、この座談会資料を見ると「実はあれ言ったの僕なんだよね」と古川さんが言っていて。

「毎日新聞百年史」より

また、初めて使う機械で、ほかにあまり使いこなしている会社もないような機械を入れて、それまで原図をかくという仕事をした人が村瀬さんしかいない状態で、すごく試行錯誤して苦労している様子が導入日誌に書かれています。

百年史もものすごく面白いんですが、こうした座談会資料や導入日誌も資料として貸してくださったんですね。これを見たことで、現場の人たちの苦労とか努力とか、うまくいったときの喜びとか、三省堂の工場を見学しに行ったのに、細谷さんに警戒されて話が聞き出せなかったとか……そういう生々しいことが。お会いしたことはなくても、もう知り合いみたいな、目の前でそれがあったような。この古い資料をとっておいてくださっているのはまた素晴らしいですし、それを見せていただけたということが私としては幸運なことでした。そして毎日新聞社が日本でのベントン彫刻機の普及に際して果たされた役割というのは大きかったので、本で紹介できてとてもよかったなと思っています。

短期間で大量の活字が必要になった時代

雪さん ベントン彫刻機の導入時、種字研究室のメンバーにほかの手本は見るなっておっしゃっていたみたいですね、村瀬さん。村瀬さんの字をみんなでつくって、毎日新聞の字をつくっていくので。ほかの手本を見るとそっちに影響されちゃうから。オリジナルの書体をつくるんだからと。

平山 それによって「書体」ができるんですもんね。

荻野さん 毎日新聞書体は、その前から使っていたものはありましたよね。

中林さん その前は一通りでなく、いろいろな母型メーカーから買って使っていたんじゃないかな。その後にうちで母型をつくるようになった。

平山 やっぱりこのときから。

中林さん ベントンを導入したころかな。

雪さん(右)の話に引き込まれる筆者(左)と中林さん

荻野さん ちょうど当用漢字表(1946年内閣告示)とタイミングが。

雪さん ちょうどあの時代いろいろなことが動くんですよね。

平山 当用漢字は字体も決められて合わせなければならなかったし。

雪さん 新字体になったことに加えて、新聞は戦争中1枚ペラだったために本文活字がものすごく小さくなってしまっていたものが、49年に新15段制の採用が決まって、文字の大きさが変わるということで、本文書体を全部つくり直さなきゃいけないタイミングでした。それまで種字から母型をつくっていたんですけど、戦争の後だったので、種字彫刻師として修業していた若者が戦争にとられてしまって彫刻師不足の状態だったんです。清水さんは戦争から無事に戻ってこられたので、みんな待ち構えていたって言っていました。帰ってきてくれてよかった、種字を彫ってよとあちこちから頼みに来たそうです。

中林さん 清水さんは戦争に行っていたんですか。

雪さん 行っていたんですよ。すごくやせていたのに戦争にとられちゃったと。だから彫刻師もいないという中でベントン彫刻機が救世主みたいな形で、各社が活路を見いだしたというか新しい活字をなんとかつくっていこうというタイミングですね。ちょうどそのタイミングに毎日新聞社の種字研究室にいらしたのが小塚さん。とにかく短期間でものすごい数の母型、そして活字をつくらなければならない時代だったんですね。それで、三省堂の今井さんが決意して自分のところのベントン彫刻機を大日本印刷の技術者に見せて、国産化をすることになったんですね。

平山 雪さんはこの書体などに興味を持ちだしたのは仕事からですか。

雪さん 仕事からですね。最初印刷会社に勤めていて、編集の部署で、当時まだ写植の時代だったんで写植指定をしてという形でした。写研の青い見本帳を傍らに置いて、現場で組んでもらってあがってきたのを見て。見本帳を見るのが楽しくて面白いなと思っていたのが、後にそれがきっかけになったということですね。その後出版社に入りましたが、フリーになってからですね、こうした印刷や書体のことなどについて書き始めたのは。フリーになったときに自分の強みはなんだろうと考えたら、印刷会社出身というのは一つの特徴だと思い、自然と印刷のこととか書体のことに取材対象が向いていたという感じですね。

とにかく、杉本さんとか細谷さんとか、じかに会った方で亡くなった方から資料を託されたみたいな気持ちがあったので、この本が書けてなんとか宿題がやっとできたようなところがあります。

平山 本当によかった。多くの方に読んでいただきたいです。

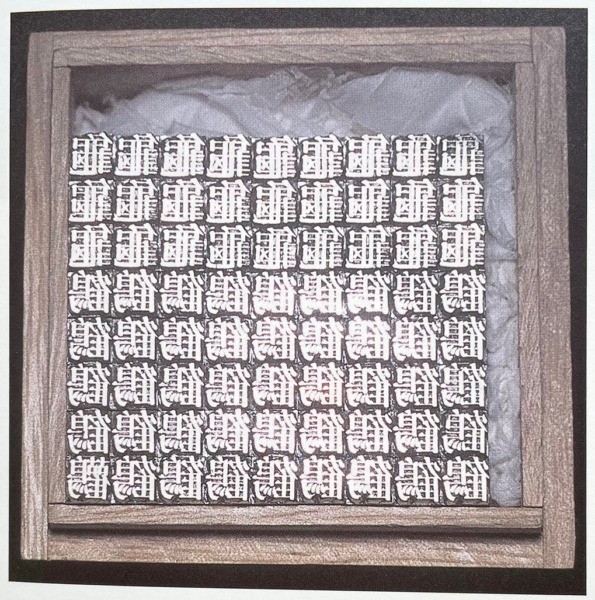

「種字彫刻師は特別の人」

雪さん 種字彫刻師の方々は本当に寸分たがわず彫るんですよ。そこがすごいなと。(たくさん「亀」と「鶴」の活字が並んだ写真を見せて)全部手彫りなんです。なんで同じなんですかって清水さんに聞いたんです。「だって、自分の一番いい字を彫るんだからそれは全部一緒になるでしょ」とこともなげに言われて……え、そうなんだと。

荻野さん 骨組みは似たようになると思うんですけど肉付けの仕方とか変わりそうですよね。

雪さん 種字彫刻師は本当に特別の人なんだなと思います。

荻野さん 自分の中では書体の体系があるってことですよね。

雪さん それが頭の中にしかないから、その人にしかできない仕事になってしまうので。それが、デザインとして共有されて、何人かでつくっていける形になり、しかも、中林さんがされているように、今もずっとその手法で行われているので、ベントン彫刻機のころの手法が今も続いているんだなと。活字の話というと、昔の技術のような話に聞こえますけど、今につながっている話なんですよね。

平山 常用漢字表改定のときに、字形を変えなければならないものもありましたが、違和感のない字になりました。改定では字形以外にもいろいろあって、めんどくさいとぶつぶつ言っていたのですが、この当用漢字のときに比べたら……ごめんなさいという感じです。

雪さん すべてが新しいというかゼロからやらなければならなかったですものね。

荻野さん 常用漢字表改定のときはフォント制作室が設計を変えた字を校閲がチェックしたりしたんですか。

平山 はい、やりとりしました。

「まね」ではなく「心意気」を教える

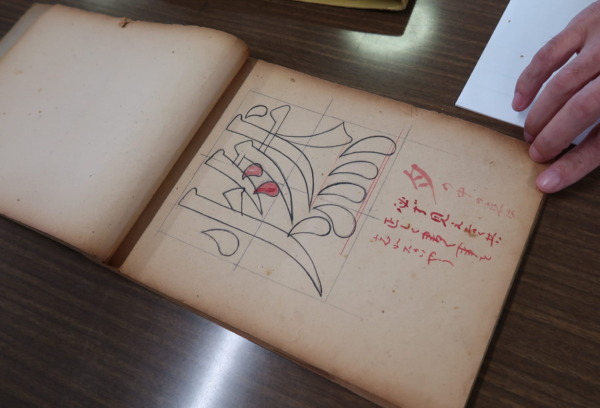

お手本帳。注意点が朱書きされている

平山 お手本がありましたもんね。

中林さん (お手本帳を開いて)これが村瀬さんがかいた……。

荻野さん・雪さん ああ……。

中林さん これ僕らが見ても、言っていることは、この形をコピーしろということではないんです。心意気じゃないけど……これが正解じゃないんですね。いろいろ見ていくとね。今でいうと、これ重心高すぎるよなとかは思うんだけど、そういうことでなく、まねしろっていうんじゃくて、心意気っていう感じで。

平山 (朱書きを見て)なんか書いてある。

雪さん 必ず見えなくとも正しくかくことを忘れないように……。

荻野さん 見えなくとも。

中林さん ここのところが線で隠れるんだけれど、このラインのつながりのことを言っているんです。このカットの角度によってこれが丸に見えているのかとか。

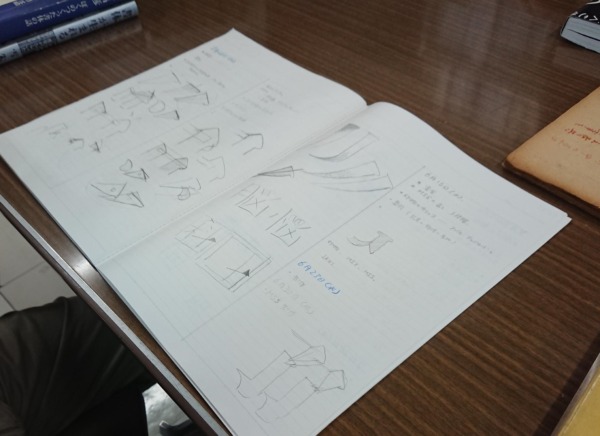

こうして若手を指導している

中林さん 今、見出し明朝・ゴシックを新たにつくっていて、これを若い人に伝えているつもりなんですけど。

雪さん 今、中林さんが同じことをしているんですね。

中林さん 点がここにきますよね。ここは隠れる、こうなると点に見えない、ただの棒に見える。ちょっとだけど丸みのところがあると、点に見える。そういうことが視覚的にわかるようにかけと、そういうことを言っているんですよね。

雪さん 村瀬さんのころは、デザインの勉強をしているわけでもない完全な素人に教えるわけですよね。向いていそうな人をスカウトしてくるわけですけど。

平山 その話(本にあって)面白かった。

雪さん 面白いですよね。壁新聞をつくっている人とか。別の本(雪さんが編集を担当した「ぼくのつくった書体の話 活字と写植、そして小塚書体のデザイン」小塚昌彦著)に載せたんですけど、村瀬さんとの出会いは小塚さんが活字棚にボールをぶつけたことで。

荻野さん 屋上で野球をしていて怒られたと。

平山 えっ。

デジタル化しても引き継がれる伝統

パソコンで縦棒や点をずらすことができる

雪さん 見出し用書体をずっとやっているんですね。明朝とゴシックですか。

中林さん (パソコンを見せて)これがいまつくっているやつ。明朝体を先にやっているのでゴシックは後回し。太さの違う3種類。

中林さん こう……(画面を見せる)こういうところも点を動かしたり。自由になるんですけど。これは自由になりすぎて怖いんですけどね。

雪さん これはエレメント(文字を構成する要素)を登録しておいてあとはこういうふうに動かせるようにするんですか。エレメントがあれ(窓を指さす)ということですか。

昔からの毎日新聞書体のデザイン的な要素

中林さん あれは過去というか、ベントンのころじゃないかな。

雪さん ああ、昔のなんですね。昔からの毎日新聞書体のデザイン的な要素、雰囲気を踏襲しつつ、つくるために張ってある。

中林さん 新しくしているんだけど、基本はイメージできるように。

雪さん たっぷりした点とかがすごく引き継がれている感じがする。村瀬さんのこのお手本も点のたっぷりした感じがすごく今も息づいているなという感じがしますよね。点ってとても難しいんだそうです。元(写真植字機メーカー、書体制作の)「写研」の書体設計士、橋本和夫さんのインタビューをまとめた本(「時代をひらく書体をつくる。」グラフィック社)を昨年出版したんですが、橋本さんは、書体デザインの仕事を始めたとき、ひたすら点をかかされるという修業をしたそうです。

平山 確かに点でイメージ変わりますね。

書体デザインに「正解」はない

中林さん 今はコピーは無限にできて、だめなら変えればいいんですよ。昔はそういうのはなくて、時間もないし、お金もかかるし。人間が究極の状態におかれて、そのときの限りをぴしっと決める、一回でね。

平山 緊張感みたいなものが違うかもしれませんね。

中林さん コンピューターだと無限にできてしまう。そういうところが逆に昔はよかったのかなという気もしますね。完成度で言えば、そのころ彼らがしたかったことは今の方ができるんですけどね。ベントンだと「文字が死んでいる」って言われたということが「『書体』が生まれる」に書かれているけれど、文字の先がどこまでもとがっているというのが美意識にあり、彫るというストロークの美しさというのがあるから。ベントンだからここは切れている。そういうところを「死んでいる」といったんでしょう。

雪さん 機械の構造上、ベントン彫刻機はとがったところを出せないんですね。カッターの先端より細い線は出せないので。手で彫刻すれば、髪の毛ほど細い線もできるから、そのころの種字彫刻師が彫っていた文字ははね先が鋭くてかっこよかったといわれるんです。

荻野さん このお手本帳や添削されているノート、全部スキャンしてデジタル化してください。

中林さん しないといけないな。これ全部。

雪さん 毎日新聞の書体の原点が。

荻野さん 重心が全体的に高いですね。

中林さん 毎日の書体は高いんです。全体的に。今回つくっているやつは重心を少し下げて標準に近づけていますけどね。

平山 意識しなかったなあ。

雪さん 点のところとかですね。

中林さん 今の使っている活字とは全然違いますけどね。

平山 だんだん下がっている。

荻野さん 高い方が下をどっしりさせやすくなるのかしら。高いですね。脚が長い。

平山 正解はない。

中林さん 正解はないんです。

残されている記録に見入る雪さんと荻野さん

〈フォント制作室にしまってある古い活字資料をお二人が見学。筆者には何がなんだかわからないものも、「活字パントグラフ」(国産ベントン彫刻機の別称)「90万円」の記録に「小塚さんも100万円くらいっておっしゃってました」と話したり、ベントンのカッターの図面などを見てはしゃいだり、しゃがみ込んで活字母型に見入ったり〉

伝えるため、意識されない書体を

荻野さん 文字も全然意識していないけど……意識されないのがいいって言いますよね、つくってらっしゃる方は。小塚さんも「空気のような存在」と。

雪さん もちろん見出しとかデザイン書体みたいなものは別ですけど、読ませるための書体は、その書体で何をするかでなく、原稿を書いた人の思いを伝えるためのものなので、本当なら書体が意識されない方がいいとおっしゃっていました。

平山 そうですね。校閲の仕事も筆者が言いたいことを何も違和感ないように伝えるための仕事で、校閲は「いない」わけなんですけど、書体も本当に伝えるためだけ、意識されない方がいいということですね。この間、広辞苑の平木靖成さんが「書体って『におい』みたいなところがある」とおっしゃっていました。広辞苑が秀英体でないフォントで組まれたら、目新しいかもしれないけれど、やはり広辞苑ではない。違和感があったりしっくりこなかったりするだろうというんです。新聞でも、他紙の文字を見るとやはり他人のもののように感じます。変わると違和感があるけれど、そうでなければ意識されないもの。

荻野さん 書体は校閲と通じるんですね。

(おわり)